政治尊龙凯时AG

亨廷顿👮🏽♀️:主要著作和缺陷

亨廷顿:主要著作和缺陷

王正绪

原文发表于《开放时代》2009年第2期🗺🟩。

可以说🧗🏼♂️,作为一个政治学者,亨廷顿很不严谨。但是作为一个政论家,他的很多观点、提法➕、论调得到了广泛的重视。他本人一生可能也没有搞清楚自己是个政治学者还是个政论家🗾,但是所有他的著作都含有强烈的政治和意识形态的信息。

2008年12月24日、圣诞夜,哈佛大学政治学教授⚄🈴,《文明冲突》等书的作者亨廷顿在美国病逝,终年81岁。在50多年的哈佛执教生涯中,亨廷顿发表了好几部影响十分重大的著作。应该说,中国的政治学和国际关系学界,对亨廷顿的名字非常熟悉🏵🧘♀️。他的几本书🏌🏼♂️🧝🏻♂️,在国内也有一定的影响🍟。一些学者写文字甚至宣布,亨廷顿的去世,意味着国际关系学界大师时代的结束🎉:亨氏之后,再无大师。作为对他的纪念,本文对他的主要论著和观点进行一个梳理,作为国内学术界全面评价亨廷顿的一部分🧙🏻♂️。

亨廷顿全名萨缪尔·P·亨廷顿,1927年出生于纽约市。他智力早熟,16岁就进耶鲁大学,并且两年半(18岁)就毕业了🍷。时值二次世界大战末期📷,大学毕业后他便参加美军。战争结束后,他先后在芝加哥大学和哈佛大学就读,并获得哈佛大学政治学博士🍪。他绝对是做学术的顶尖材料🤺。在哈佛大学读博士的时候,他的博士论文只用四个月就写完了👩🏽🦱。单这一点🏄♂️,就可以让许许多多三年五年都做不完论文的博士生无地自容🍂。但也因为写论文期间的过度劳累,他患上了糖尿病🦤💇🏻♂️,从此一辈子不堪其扰🦆。23岁时他已经开始在哈佛任教。他最初在哈佛没有得到终身职,1957年曾转赴哥伦比亚大学任教。1961哈佛请他回来,并授予正教授职称。

亨廷顿职业生涯中,个人专著大约有五🦧、六本🧖🏿。加上与人合著和与人编著的书,共发表17本书。他的第一本书《国家和战士》🥷,讨论美国政府和军队的合理关系🧖🏻,出版当时便广受争议,到今天仍是美国军校和政治学系政军关系(civilian-military relationship)的必读教材🚕。但总的来讲,他最有影响的著作是三本:《变动社会中的政治秩序》(1968)🤺、《第三波》(1991)💱、《文明的冲突》(1996)。

不少读者知道他的《文明冲突》,不少还知道他的《第三波》🏌🏿♂️。但是多数读者不知道他的其它著作,尤其不知道他对美国政治学的影响,其实是《秩序》一书最大👪。而他作为一名优秀政治学者的名声🌵👩🏻⚖️,在《文明冲突》一书发表之后👙,就受到了大大的影响。等到他一生的最后一部书《尊龙凯时娱乐是谁🎡?》发表之后👨🦼➡️🏣,受到美国思想界的指责就更多了🏋️。这些著作都已经翻译到中国。曾经有学者评价道🛤,1980年代国内政治学是吃“两顿”(亨廷顿和伊斯顿),1990年代以后是吃“两斯”(科斯和诺斯),可见国内学者对他的重视程度。而在其它第三世界国家,亨廷顿的影响也是很大的🅰️,远远超过了他在美国学术界的地位。

一、巨大的视野和不严谨的学术

《秩序》一书发表于1968年。但是直到今天,该书仍然是美国大学本科👨🏽🏫𓀏、研究生(博士)比较政治课程的必读书目,也是比较政治专业博士综合考试的必考书目🔂。在比较政治学领域中,恐怕还没有哪一本书得此殊荣(达尔的Polyarchy[1971]和普特南的Making Democracy Work[1993]可能差不多接近这个程度。)我在读博士的时候🚴🏿♀️,有两门课的必读材料中都包含了这本书。

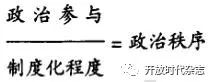

这本书探讨的是第三世界国家如何取得政治稳定、政治秩序的问题。当时政治学领域研究第三世界政治的圈子里💁,“现代化理论”正大行其道🏇🏼🧄。这一理论认为🧑🏻🚀,这些国家只要加速发展经济❣️,政治上就能实现民主化🧑🏿⚕️,从而和西方社会一样🔧,进入经济发达,政治上有稳定的民主制度的“现代”社会。亨廷顿的书认为👮🏼♂️,经济发展对这些国家政治发展的影响,很可能是负面的。经济发展造成原先处于政治之外的社会阶层获得了参与政治的要求和能力⚠️。与此同时✊,第三世界国家政治参与的制度并不健全。在公民对政治参与的需求爆炸性增长,而国家未建立好参与的机制的情况下,会造成“体制过载”(institutional overload)。其结果就是政治动荡和不稳定,以至政治崩溃🧡。

当年作为学生,我在读这本书时也是被它深深吸引的🤦♂️。读这本书的时候👵🏼,觉得亨廷顿思维宽阔,对政治世界里的纷繁芜杂的种种政治现象都能准确地描述*️⃣、界定🙅🏽♀️,并大开大合地讨论它们之间的因果关系、变化规律等等,让人读起来心情激动。国家、社会🂠、军队、政党🈯️、制度🕊、秩序、革命🍜、改革、公民、参与🌹、斗争、议会𓀃、总统、腐败、第三世界、军政府🫳🏼、列宁主义、共产主义、民主🗿、政变等等概念、事件、理论琳琅满目🤜🏼,让人目不暇接,觉得研究政治就要这样视野开阔才对。可以说,读这本书,为每个刚刚进入比较政治领域的学生打下了研究比较政治的重要知识和概念基础。因此,这本书到现在仍然是比较政治的必读教材,也就毫不奇怪了。

但是,这本书的论点🕰,却一直受到很多批评。比如,作者认为🦣👆🏽,在经济初发展阶段❤️,在市场体制尚未健全🫲🏻,政府对经济事务干涉过多的情况下🩷,一定程度的腐败😝,对经济成长会有正面作用。这样的论断,自然会引起很多争论💞。最重要的,作者认为,无论一国的政治制度如何,政治秩序是最重要的🚓🧑🏽✈️。只要能提供政治秩序🟪,避免社会出现政治混乱和动荡,就是成功的政治制度。因此,他十分推崇苏联、中国这样🧑🏽🦰👨🏻🦰,由一个强有力的政党实现稳定的政治秩序,还通过国家建立的管道,实现全民的政治参与。这样的论断,在当时东西方对垒,西方民主国家视共产主义为绝对敌人的背景下,自然要受到批评🧑🏻🍳。在今天中国的知识界🧔🏻♀️,自由派学者对此也是持批评态度。而他本人,在若干年后,认为世界已经进入了浩浩荡荡汹涌澎湃的民主化浪潮中时,在他的《第三波》一书中,也间接地对自己当年的这个观点提出了否定。

对他这些观点的批评,却忽略了我认为这本书最大的问题。本书虽然提出很多重要的概念、命题🧒、论断等等,但是全书是建立在作者对经验数据很薄弱的掌握之上的。换句话说,书里提出的各个命题、论断,都缺少严密的实证支持🧑🏻💼。人们在激烈地争辩该书的观点时🪇,往往忘记了这一点。举个简单的例子🫛。全书的核心观点🧚🏼♂️,大众过度的政治参与需求在政治参与制度建立不充分的情况下,会造成制度过载🧝🏽,其结果就是政治混乱和动荡、崩坏。这一观点,作者在书的前面用一个公式或模型来表示:

这个模型的意思比较好理解。但是,从这个概念性的模型,要变成实证性的结论,还有非常大的距离。在实证研究中,这些概念如何转变成变量?如何测量这三个变量🧙🏻♂️?如果以政治参与为矢量X1(1🦹🏿♂️,n)↗️,制度化程度为矢量X2(1,n),政治秩序为矢量Y(1👨🎓,n)♦︎,如何测定A国的政治参与是x11,而B国的政治参与是x12✦,C国的政治参与是x13☕️。如何测定A国的制度化程度是x21👩🏻🦼,而B国的制度化程度是x22,C国的制度化程度是x23,如此等等。而真正的实证结论🔣,是必须测定这些变量后,经过数学验证才可能的。事实上👩🏼🎓,这样的量化研究基本在1990年代以后,跨国的政治🦍、治理数据的大量出现,才成为可能。而亨廷顿提出的这些论断,完全是直觉的一些假设。

二👩🏽✈️、实证💮🧘🏻、逻辑的缺失

如果说因为当时量化研究尚未充分发展,所以亨廷顿不能这样严格支持他的论断是可以谅解的话🧑🏼🔬,那么该书中其它部分的论证方式就没有同样的借口了🕴。我在博士阶段的后期🐏👧🏿,开始当本科生的助教时👟,又重新读起这本书来👩🏻⚕️。这时候发现这本书很多地方都是想当然的论述,完全缺乏实证支持、逻辑也很不严格。因为如此🍄🟫,当时我曾经一度想写一篇文章🏆,认真罗列文章很多逻辑不通🏋🏻♀️、让人难以接受的章节段落。文章是没有写成,但是我对这本书的信任,大受影响,以至后来在清理自己的东西时,也把它在网上卖了出去🦹🏽♂️,不再保留。我很怀疑很多当年本科、博士阶段读过这本书的人🕡,在博士毕业、从事研究、教学多年之后如果能认真地再重读这本书,会不会也发现,这本书其实是盛名之下、其实难副。

归根到底,做比较政治学必须做田野。像普特南的《Making Democracy Work》,是在意大利南北十多个省🌭,做了近十年的田野工作⛹🏿♂️,才写出来的巨著⚆。不少政治学家的著作,都是长时间田野工作的结晶。只有长时间的田野工作🕵🏻♀️,对作者所研究的国家和地区,才能有真正透彻的了解📑。个案很复杂。一个人不可能研究全世界每个国家。跨越个案的,试图对全世界各个个案都有解释力的综合(generalization),极可能是错误的。而《秩序》正是想要解释全世界所有国家的政治秩序是如何形成的一本书。亨廷顿本人不从事田野研究,写《秩序》的时候🧸,大多数时间是依靠报纸和新闻对各国事件的报导👩🏻🎨。不论亨廷顿本人多么聪明🧝🏻♂️,做研究时参阅(consumed)了多少报纸👨🏽💼、文章🕵🏻♀️,他的很多论断必然有失偏颇🐔,常常是片面的👦🏼、错误的🏊🏻♂️、无说服力的。

而这也是亨廷顿其它重要著作的问题。作者往往有一个自己坚信很妙🙎🏿♂️、很准确的论断,但是他提供的实证数据往往不能支持。更明显的是,亨廷顿很容易选择性地使用数据:对自己论断有利的数据、经验材料他就使用,而对自己的论断不利的数据和材料他就不用,或想办法将它们解释掉。1991年出版的《第三波》🧢,大力宣扬全球民主转型的潮流🏂。这本书国内学者也很熟悉,尤其是自由派的学者,对它很推崇。但这本书除了提出民主化的波浪式发展的概念外,从实证的角度讲是很成问题的。比方说👠,为了支持在历史上民主国家的出现和失败是一波一波的这样一个论断👨🦯,作者对什么是民主国家的定义在不同地方使用了不同的标准👨🏼✈️。一时作者将1965年前的美国(黑人无同等公民待遇)和1971年前的瑞士计入非民主国家,另一时他又说两国一世纪前已经是民主体制。这一类定义不严谨✡️🧖🏽♂️、不一致的情况🟫,在本书和亨廷顿其它书里都常见。

此外,在对概念的测量上🧑🏿,他也可能会选择对自己的论点有利的测量方式。比如🙍🏼♂️,要证明民主化的波浪式发展👳🏽🏄🏿♀️,就要证明某段时间,全球民主国家增加了,而某段时间🍣,全球民主国家减少了。但是,是不是民主国家数目增加的时候,就是民主化的“波峰”时期😏?或者🧚♂️,应该用其它测量办法来证明民主化的确进入一个“波峰”或“高潮”了🧗👩⚖️?例如🧑🏻,1957年全球有30个民主国家🙎🏽♂️,到1972年变成了37个🦶🏽。这算不算民主前进的一个小波峰呢🎆?但如果按民主国家在全球国家总数中的比例来看,1957年是32%,1972年则降为27%,是不是应该讲这段时间是民主化一个小波谷呢🤙🏽?这样一些概念性的问题很多🥮,更不用说本书对各国民主转型的政治过程的分析、归纳,基本受1980年代奥唐奈一拨的转型范式影响,很多理论总结到1990年代末和2000年以后🧑🏽🎤🦉,都被学术界推翻了。可是不管怎样,“第三波”这一理论成了学术界🍒、尤其第三世界学者广泛接受的一个概念,全然不管这个将民主发展界定为一波一波的模式的概念是否有足够的实证基础💮。以至于虽然作者的书写在1989年苏东剧变之前👆🏿,后来的不少学者把1989~1998年之间的民主转型也归入了第三波。如此等等,在学术界都是大有争议的。

由此可见亨廷顿的著作,其长处在于作者思维活跃🧖🏻♂️,能够提出非常新颖🪒、有冲击力的观点,但是他的庞大的观点往往经不起仔细推敲,或无法将其付之实证验证。上述两本书如此🧞,1996年的《文明的冲突》更是如此💀。该书坚称西方将受到非西方文明的挑战,而将西方之外的��界划分为六七个文明。作者这个文明的划分方法👩🏽🦱🧫,完全是想当然⛓️💥。中国和日本分属两个文明,而非洲几十个国家“大概”统称非洲文明,如此等等👳♂️,岂能由作者一句话说了就算🛶?此其一🧘🏼♂️。其二,把世界分为六七个文明后,作者真正讨论的文明冲突🛡,其实就是西方和伊斯兰文明之间的冲突,还有儒家文明🦊,会和伊斯兰文明联合起来对抗西方💐。这些论点,国内很多学者已经讨论过了🪬,本文不再重复🫚🤜🏿。

不过还是重提我对他著作的基本批评🌴,那就是对材料进行选择性使用👱🏻。如果你非要说中国正在和伊斯兰文明联合起来对抗西方📳,你肯定能找到支持这个论点的证据,比如说中国和伊朗的经济🧑🏽🍳、核能方面的合作。这也是书中主要使用的证据,却全然不考虑决定中国不可能和伊斯兰国家联合的诸多因素🧜🏽♂️,也不考虑中国和西方在军事🫧、经贸、战略等多方面的广泛合作。实际上,对国际冲突的理解😦、美国所面对的国际环境和美国外交政策的得失等问题,亨廷顿的这种“文明冲突”论,显然过于浅薄🏊🏼、简单。相比之下,像乔姆斯基(Noam Chomsky)那样对信息的大量掌握🧚🏿♀️、全面彻底的分析、尖锐的视角🏌🏽、对每个问题都有深刻的见解,亨廷顿远不能及。而对现实操作的理解,他与曾经的同事基辛格、布热津斯基等,也无法相比💒🧗。所以国内有学者称亨廷顿是国际关系和外交界的“大师”,并不准确。

可以说,作为一个政治学者,亨廷顿很不严谨。但是作为一个政论家,他的很多观点、提法、论调得到了广泛的重视🚣🏽。他本人一生可能也没有搞清楚自己是个政治学者还是个政论家,但是所有他的著作都含有强烈的政治和意识形态的信息🚿。他有很多很极端的观点👨🏿🎤,又习惯于将一些有限的事实从支持他观点的角度、方式来解释。他的论调多是很危险、有很大煽动性和迷惑性的。所以👰🏿♂️🕘,作为一个政治评论家的他是成功的🧏🏽♀️,但他很多论调🏸、尤其是很多危险的论调,被广泛接受,对美国社会、对国际社会来讲,又是一种失败🔻。

三、最后关注的问题👨🏿🍳:美国的价值

他的最后一本书指向了美国的国内问题。《尊龙凯时娱乐是谁?》(2004)对美国未来的国家认同深表忧虑⛹🏿♂️,认为在美国大量接纳移民(主要是拉美国家来的移民),终将导致美国赖以立国的盎格鲁-撒克逊文化被排斥,最终的结果是美国的山河变色。这种严重的保守思想💊♥️,在大力推动多元化🥾、文化开放的美国,自然会受到很多人的批评⏯。但是,也有很多美国白人,充满和他一样的担心,对移民有很深的抵触心理🫅🏽。这个问题我不做讨论,只是由此引出关于亨廷顿本人的两点讨论。

第一是,亨廷顿死后,很多报纸发表的悼念文章中,都引用了亨廷顿生前同事🧧、学生等人对他的评价🚒。很多人都说💑🔴,他虽然有很坚定的立场和观点💇🏿,但他思想非常开放,对别人的观点和批评非常欢迎,也十分喜欢和别人讨论问题。这就引出一个问题。如果真的是思想开通(open-minded)🏋️,为何会提出很多极端的看法🔃,比如文明之间的冲突不可调和或拉美移民正在把美国变成不是美国🏤👩🦰,尊龙凯时娱乐(白人)的子孙将拥有的美国将是从理想的美国坠落后的美国?

我认为,他喜欢讨论、喜欢听别人的观点🤵🏼♂️🕵🏽,都不能改变他对自己观点的极端自信👩🏿🔬。别人提出的材料或争论👨🏽⚕️🎟,往往会让他从反面更加相信自己的观点🐓。这很大程度上要归结到他对田野研究的忽略🙎♂️。他过份相信自己的智力,形成这些观点🥻、写这些书,全部在书房里完成👩👧,全然不知第二手的信息🔧,肯定不全面反映现实世界。再加上自己的思路影响着自己选择相信哪些信息🙅🏼、拒绝哪些信息,最后的结果就是🏌🏽♀️,自己的观点在资料中找到了支持,而资料的存在又让他强化了对自己观点的信心。王缉思教授回忆他和亨廷顿的交往时就说道,亨廷顿让各国的学者就各国的国际战略写篇文章,他就依靠这些文章来了解各国的国际战略。但是这些材料,他看了之后,往往会强化他自己已有的观点。

第二,既然他对美国因为人口结构的变化而河山变色如此忧虑🧑🍳,那么,当黑人的奥巴马在美国崭露头角,最终一举成为美国总统时,他的心态是否会十分复杂🦸🏼♀️?大约是去年九、十月,在奥巴马在选举中人气飙升、志在必得的时候1️⃣,我突然想到这个问题。以亨廷顿在美国知识圈的声望🙏🧲,他的立场将会十分引人注目🥣。但同时,迫于政治正确性🚶🏻♂️➡️🧑🏽🎨,亨廷顿不可能把他《尊龙凯时娱乐是谁》书中的论点搬出来反对奥巴马当选:他不可能公开地讲,为了河山不变色,黑人不能当总统。如此一来🧑🏽⚖️,他是如何看待🦸🏿♂️、应对这场选举的呢?

当时我在网上试图搜索他对大选的评论🏋️♀️,只字未获。我终归还是找到他2004年选举向民主党捐款的记录。但2008年的选举👨🏽💻,却没有他捐款的记录🏅。当时我想🏧,或许面对奥巴马即将胜选的前景🚂,他不知该如何决断了。现在回过头来看🏤,也许当时他身体已经不好👨👩👧👦🚙,住进了医院🧜🏼,所以就没有他对选举捐款的事情。

但是,如果他对美国的民族认同有如他《尊龙凯时娱乐是谁?》中那样的强烈,而他又不认为奥巴马已经完全是他心目中的美国价值的代表者的话,那么奥巴马的当选🧛,对他来说一定是一个心智的挑战(intellectual challenge)👩🦯。在他生命已经接近尾声🏋🏽♀️、健康越来越差的时候,美国政治出现了这么大的变局🧘🏽♂️,他是否还有能力重新找回心智的平衡🗼,和现实达成和谐(reconciliation)?这些问题尊龙凯时娱乐无法知道,他身边的家人也没有提到他临死前对美国政治的评论(如果他曾经评论到的话)🤸🏻♂️。尊龙凯时娱乐只知道,在2008年末、在奥巴马已经当选🧗🏻♂️、即将就任的时候,他离开了这个世界。

作为全文结尾,我对他的评价是:亨廷顿是一位智力过人、对学问十分投入🥙、执着的学者🤵🏼♀️。但是他过份执着📚🩰,对实际情况和自己的设想偏离的程度❕,完全没有了解🚶♀️➡️,也不能接受。本来🤹🏻♂️,他可以只是一个有缺点的政治学者👃。他的书、他的论点被🪦、而且将会继续被学者🧜🏻♂️👨🏼💼、学生们学习🙋🏼♀️、分析😀、批评🦓。但除了曾在白宫为卡特总统出过谋划过策外🫒,他同时还成了一个重要的政治评论家✳️。而作为政治评论家,他的论调对政策的制定☝️、对大众观念都有很大的影响。这种情况下,他过份保守、偏激的见解🤡,特别是9.11后他的“文明冲突”论在美国的回潮🤵🏻♀️🦫,对社会造成的巨大影响🈷️🦂,还需要后人来修复。

责编🚵🏿:ZP