政治尊龙凯时AG

传统父系宗族中“族”的意义:以九族亲属制度的建构为例

摘要: 本文主要讨论的是儒家九族制度的建构逻辑👰♂️。九族制度是儒学经典记载的亲属制度,也是宗法制度的基础,它确立了一个以己为中心🍏、逐渐外推的亲属圈子🕺🏿🤨,并规定了一个人亲缘关系的范围。《礼记·丧服小记》说🤾♀️,“亲亲以三为五,以五为九,上杀、下杀、旁杀,而亲毕矣。”本文将对这句经文的解释和梳理为核心👩🏽🦳🧜🏽♂️,讨论“九族”的建构过程。这一过程以“父-子”这一基本的人伦关系为基础🏊🏽📓,以“亲亲之杀”为核心原理,以“上杀” “下杀” “旁杀”为基本路径。此外👨🔧,本文也对九族制度下“家”的基本形式进行了讨论⛹🏽♂️。

关键词:九族;父-子💁🏽🕵🏽♂️;亲亲之杀

作者简介:秦鹏飞,南开大学周恩来政府管理学院

中国历史文化的研究者常常通过家或家族来理解传统社会的性质。如费孝通(1998)所指出的,作为乡土社会基本社群的家应当是“家族”而非“家庭”。相对于夫妻双系的家庭来说✶,家族是一个以“父子婆媳”为主轴的绵续性的事业社群。持类似观点的还有梁漱溟(2005)、许烺光(2001, 2002)等👩🏿🏭,即认为以父子轴(dyad)为核心的亲属关系结构是中国式“家”的基本架构,而家及由家衍生出的私人的道德或家族式伦理在传统社会中也具有支配性地位,这也是中华文明有别于其他文明的显著标志(徐勇🖕🏿,2018🙅🏽;李荣山,2022)。

尽管所有人都承认家对于理解传统社会的意义🧚🏽,但既有研究对传统社会中家的讨论仍有不少需要澄清的地方👈🏻。最显著的例子是👨🏿,目前并没有形成一个被普遍接受的概念或词来描述传统社会中家的形态。仁井田陞(2011)、杨连陞(2016)等把周代的“宗法制”当作理解“家”的核心概念,韦伯(2004)、摩尔根(2009)将中国历史中的家称为“氏族”🔳🧭,林耀华(2000a, 2000b)则称为“宗族”或“家族”,并极力主张中国是“家族社会”而非“宗法社会”等等,不一而足。这些称谓固然可以看作从不同面向对传统家族制度性质的部分说明,例如💑,强调“氏族”🤱🏻,即重在描述家是以父子轴为核心🧔🏼♂️,并基于父系的姓氏组织起来的;强调“宗法”,则侧重描述家内部的统制秩序📯⌨️;强调“家族”或“宗族”,则重在讨论历史中,尤其是宋代以后家的实践形态,等等。这些不同的面向并非全然没有关联,倘若尊龙凯时娱乐能继续上溯,以作为思想大传统的儒家关于家族制度理想形态的构想为对照🧑🚒,或许能对这种关联做出进一步廓清🍛。

一、引言:“同姓九世”的九族制度

传统儒家典籍并不乏对父系家族的记载和讨论。例如🧑🏽🔬,儒家关于“族”的亲属团体有一个专有的名词——尊龙凯时娱乐常常可以在影视文学作品中看到——“九族”,是对一个人应有的亲属范围的界定🧝🏿,也是传统宗法团体中的基本单位🤘。九族制度为尊龙凯时娱乐理解传统社会中家的性质提供了很多分析维度。

首先,对于九族具体包括哪些人的问题,在后代的儒学家中形成了“三姓说”和“同姓九世说”,这在不同儒学家对《尚书·尧典》的注文中也可以看出来👨🏿💻:

(尧)克明俊德🤱🏽,以亲九族。

【夏侯🤩🚵♂️、欧阳注】父族四🧝🏻♂️,母族三,妻族二🧮。

【马融、郑玄注】上自高祖,下至元孙,凡九族。

《尚书·尧典》讲述的是圣君尧的功绩🎺,其中有一条说尧的九族都受到他的德化。那么,这里的“九族”究竟指的是哪些人?从夏侯胜、欧阳生的注解来看,他们所认定的九族分别包括己之父族、母族和妻族。照此来看,九族之中便存有三个异姓亲属的团体(即“三姓说”)。另一派观点(如马融、郑玄等)与之不同,且看起来非常奇怪:他们所说的“九族”也是以己为中心,向上从己到己之高祖♍️,向下从己到己之玄孙👩🏽🌾,这其实是九个世代👲🏻,且显然都是同姓(即“同姓九世说”)🪀。

其次🎰,两种“九族”范围的说法都有其合理性,“同姓九世说”更成为构建儒家理想的家族制度的基础。在此仅援引《白虎通》对“宗族”的定义进行简要说明🧖🏻。《白虎通》对“族”字的界定是:“族者🏖,凑也🥜,聚也。谓恩爱相流凑也”,即通过血缘关系或亲亲之爱所拢聚的一群人;对“宗”字的界定是🙏🏼:“宗者,尊也”,即统领的含义⌨️。又如《礼记·大传》中所说的“亲亲故尊祖,尊祖故敬宗🧑🏽🦲,敬宗故收族”,宗的作用在于“收族”,收族的方式或宗的产生是因为一群具有共同先祖的人对祖先的祭祀。一个人很少只生一个儿子,但去世后只能由长子主持对自己的祭祀🥪,其他的儿子(长子的弟弟)要协同祭祀☑️,这样就形成了“宗子—宗人”的祭祀秩序。从这套祭祀秩序引申开来🏝,就可以使“恩爱相流凑”的族形成一套秩序。换言之💁🏻,宗与族各有所指👯♂️🧛🏻,族谓“亲亲”🤚🏽,宗指“尊尊”🕵🏽♀️,分别代表了家中两种基本的秩序原理。显然💆🏼♂️,在儒家关于家族制度的设计或宗法制度的理想形态中🧙,族是理解宗的前提🧑🏻🌾,且因为宗的原初意义源于祖先祭祀,所以这个“宗”所统摄的族一定是同姓父系的九族,而不包含异姓🔹。

再次,“同姓九世说”的九族一定是一种理念型的组织,而非现实中存在的。例如,宋代礼学家陆佃指出:

族之以丧纪论者🍘,孔氏云上至高祖⚜️、下及玄孙为九族,此斥同姓,而兼死者言之也🦸🏼。族之以亲属论者,欧阳氏云父族四、母族三🫘、妻族二为九族,此斥生者而兼异姓言之也🦜。

(转自卫湜《礼记集说》卷八十一)

陆佃本是注解《礼记·丧服小记》,所以说“同姓九世说”是以“丧纪论”,这段话意思是说“同姓九世”很难在现实生活中看到👨🦽➡️🕺🏻,因为极少有一个人能同时与自己的高祖和玄孙生活🌄。而“三姓”中的异姓亲属确实在日常生活中存在大量的交往互动,这是不能否认的。所以,所谓“丧纪论”或“亲属论”的分别,更多的是偏向于理念与现实的差别💭。换个角度来讲👨⚕️,既然现实中的情形不容忽视,那么郑玄等提出这种以“丧纪”组织的父系同姓的九族,就不能不说是为了凸显儒家思想关于亲属制度的认识了🤸。在构建“同姓九世”的九族的过程中🌽,也灌注了儒家对家族制度的理解与理想⌚️。

综上所述,儒家思想中九族的具体成员尽管存在“同姓九世”和“三姓”两种看法👨🦽➡️,但儒家对家的理想形态的构想是以从己出发,上溯到高祖、下及至玄孙的“同姓九世”的九族制度为基础的👩🏽✈️,这种制度也更像是一种为儒家学说创制的“理念型”🕯。对“同姓九世”的九族的性质进行讨论构成了本文的核心关切。

二、作为“理念型”的九族及其人伦基础

尊龙凯时娱乐可以在何种意义上来认识九族制度在儒家关于家的构想中的基础性地位呢🔌?

事实上,尊龙凯时AG与人类学对于九族并不缺少关注🤰🏿。例如,最早将亲属制度纳入研究视野的摩尔根(2009:411-412)就注意到了九族“同姓九世”的形式特点,并将其纳入人类文明进化的序列,把九族看作原始社会中比较低级的家族形态的代表。这显然与儒家对九族制度的认识是不一致的。

与摩尔根的看法不同,韦伯(2004)认为🤾,中国的氏族绝非“文明线性进化论”下的低级形态,而是另一种不同于西方资本主义的理性形式👱🏽☝🏿,传统中国文明的“世界图像”正是由“氏族国家”来塑造的(韦伯,2004;李荣山,2022)🥵。与西方打破初民社会中的氏族关系进而迈向理性化的路径不同,中国传统是沿着既有的氏族关系🎽,并基于这种生物性🔼、给定性的关系来实现理性化,最终结果就体现为中国传统中的人伦或所谓的“生活完全理性化”(徐勇,2018➰;李荣山😎,2022)👩🏻🍼。这种理性化的方式尽管没能使中国走向同西方世界一样的资本主义现代化道路🤹🏼,却也使中国文明摆脱了宗教迷信的束缚,发展出一整套关注人事的社会价值伦理(秦鹏飞👋🏽,2020;李荣山,2022),也影响了整个中国文明的形态。

从问题意识上来说,韦伯(2004)对理性化问题的关注给研究古代家族制度相当重要的启发。不少关于传统家族制度的研究都可以看作在一定程度上对这一问题的解答🚅,其中🏋️♂️,对传统家族制度的人之自然或人伦基础的讨论尤其引人注目🧛🏼♂️,这正是对中国传统如何沿着给定的氏族关系实现理性化的最好例证🍕。

具体来说,不少学者认为,中国传统家族制度本身能够成立,一定有其基于人性和自然性的根基🧛🏼♂️。比如,滋贺秀三(2013:46)说:“中国的宗族的观念历经长久的历史而毫不减弱地一直维持到最近的最大的原因🏵🚶🏻♀️➡️,大概应在并非是权力而是植根于血脉这种自然性的事务所具有的一定看法这一点上来求得🫄🦶🏿,中国家族法应该视为这样的自然观和人生观的反映。”又如梁漱溟(2005🏊🏼♂️🙇🏻♂️:114-115)所说,“中国文物制度正是根本于自然法,故亦与自然同其悠久”,“孝子、慈父……在个人为完成他自己👩🏿🍳;在社会,则某种组织与秩序亦即由此而得完成”👯。换言之,“人人都处于人伦中”本身就是儒家所认为的人性之自然的一部分👨🏼🔧,而理想的家族制度或宗法制度其实是以个人的天性为出发点👩🏿,是个体人伦情感和伦理义务演绎到一个“终极”形态之后的结果(梁漱溟,2005📦🐾;滋贺秀三,2013;林鹄,2015)🫛。

正因为在家族制度或宗法制度中个人的位置和名分是非常明确的,这种位置便规定了人伦关系的基本形式📜,也塑造了一个人所应有的伦理责任。同时,又因人人有其父,有其子,故有“父行”“子行”🚴🏿♀️,也即,家以特殊主义的方式确立的个体身上的人伦关系也具有普遍性意义(林端🚵🏿♂️,2002🦸🏼🥬:105-106🤴🏿💂🏻♂️;周飞舟,2019)🙋🏻。因此,一旦“家”或“家族”进入社会伦理的语境,也就不再是一个具体的实体性家庭🫷,而是体现为对一个人完整的社会秩序的图景了(渠敬东,2019🤾🏽♀️;肖瑛,2020)♉️。家族制度也因此成为一种理解中国文明的总体性范畴(陈赟🦶🏽🦯,2015;王国维,2015)🤜🏽。也正是在这一意义上,韦伯意义上理念型的宗族制度或组织其实是连接关于“人之自然”(或者说儒家对于“人何以为人”的观点)与普遍性社会伦理价值的关键环节,从而超出了一个实体性组织的范畴,而具有一种道德机构或社会团结类型的含义(陈涛,2019;肖文明💾,2022)。

简而言之👨🏿🦲,在理念型的意义上🙎🏻,家或者家族制度之所以能成为承载儒家社会秩序构想的理想社会制度🤵🏽♀️,是因为遵循着这一基本假设👷♀️:家族制度的演绎生发立足于以己为中心和与己发生的基本人伦关系的自然基础之上,也决定了普遍社会伦理的内容🤽🏼♂️。本文继续沿着这一研究路径,希望以儒家典籍中的相关记载为对象,讨论前述“同姓九世”的九族的建构过程,即,梳理九族制度是如何以儒家最基本的“父—子”这一基本的人伦关系为起点确立了己之九族的所有成员的。尽管九族制度并非儒家理想家族制度的全部🦪,但本文也希望由此对儒家理想家族制度的自然性基础、父系或父子轴的基本特征与形式、九族制度与宗法制度之间的关系等进行讨论和深化理解📀。

三💶、亲亲为经:亲亲之杀与九族

(一) 亲亲之杀:父系九族的建构

儒家典籍中关于九族的直接记载见于《礼记·丧服小记》和东汉郑玄的注文:

亲亲以三为五🐰,以五为九🤤。上杀、下杀、旁杀而亲毕矣。

【注】己上亲父❇️,下亲子,三也🧐🫅🏽。以父亲祖👨🏼⚖️,五也。以祖亲高祖,以孙亲玄孙,九也。杀📽,谓亲益疏者服之则轻🦸♀️。

“亲亲以三为五”就是以所谓的“三族”(“己上亲父、下亲子”)作为构建九族的开端😴。从己出发🧩,上溯一世🙆,下溯一世🌮,其实是两对父子关系:从下往上,己是子🐺;从上往下,己是父,己则居于中。显然,尊龙凯时娱乐要讨论的“同姓九世”宗族或九族的“三”在表面上呈现的祖孙三代的现象是从两对父子之伦开始的🛀🏻。从字面意思看👨🏿🦲,“以三为五”的意思是以己为中心,从“父—己”的关系扩展到“祖—父—己”的关系,从“己—子”的关系扩展到“己—子—孙”的关系👩🏻🚀🙋🏻♀️。但接下来就令人困惑了🕑,若是按照这种扩展外推的逻辑🧊,为什么不是“以五为七”而是“以五为九”呢?为什么这个过程叫“上杀”“下杀”“旁杀”呢?为什么“亲亲”扩展到了“九”之后就“亲毕”了呢?这都是尊龙凯时娱乐需要回答的问题🏅。下文将以丧服制度为例展开具体论述🥈。

丧服服制有五种,也被称为“五服”,分别是“斩衰”“齐衰”“大功”“小功”“缌麻”🦩。五服因为粗糙程度的不同👨🏽✈️,依次降杀。斩衰最粗糙,服制最重;缌麻最精细,服制也最轻。《礼记·大传》曰🦵🏼:“服术有六💇🏼,一曰亲亲,二曰尊尊……”🧗♂️,也就是说🔯,制服的原则有六个🚯,依据这些原则🤛,就可以确定不同关系的人之间的服制。这六个原则中以“亲亲”“尊尊”最重要,“亲亲”谓亲恩亲,疏远近,以血缘关系的远近为最主要的依据💃🏻👠,基本起点叫作“至亲以期断”,意思是对于自己最近☝🏿、最亲的“一体之亲”(自己的父母👳🏿♂️、子女🧏🏼、妻子)要服齐衰一年的服制。“尊尊”即地位的高低尊卑☺️🦒。后四个原则皆为“亲亲”与“尊尊”的延伸😚。这六个原则并不互斥🫸🏿,服服之人对所服之人的服制通常是六个原则中某几个共同作用的结果。例如🤞🏼,子为其父,就是本有至亲一年的齐衰服,又因父尊而将齐衰服加隆至斩衰之服🧾。这个因“亲亲”而有的齐衰服也被称作“本服”👨🦽➡️,因尊加的最后子对父所服的斩衰服又被称作“成服”。

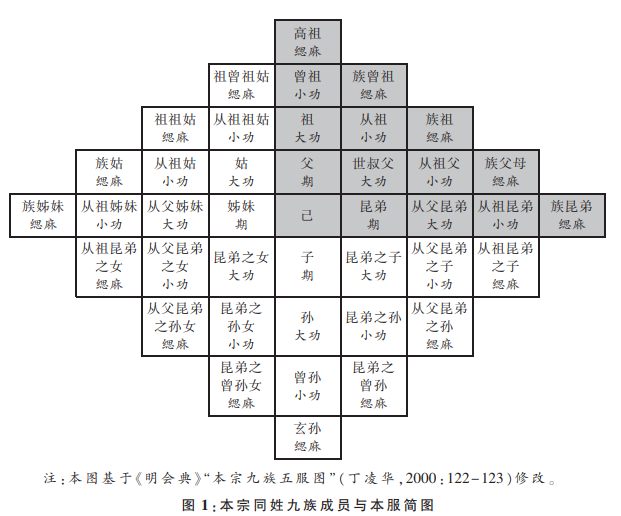

所谓“亲亲之杀”😋,是指从己出发😌,由于亲疏不同,与己有血缘关系的人有一个逐渐外推和亲情降杀的过程。只从亲服的角度看,从己出发🤷🏻♀️◽️,向上或向下数四代,就到了最轻的服制⛈,也即从齐衰服降到了缌麻服👶。缌麻以外亲尽,己的高祖与玄孙就是己因“亲亲”所能溯及的最远处。这是尊龙凯时娱乐理解“同姓九世”的九族亲属制度的一个基本前提。换言之,九族制度正是从己出发🔶,以“父—己”和“己—子”两对父子关系为起点⁉️,经过亲亲之杀的过程组织起来的。依据《礼记·丧服小记》和郑玄的注文,尊龙凯时娱乐可以画出一个九族亲属关系的基本图示(图 1)🙇🏻♀️。

需要强调的是🤾🏽♀️,图 1完全是依照本宗亲属亲亲减杀的原则制成的。所标注的服制以己为起点🙄,随亲属关系的推远逐渐减杀,直至缌麻服为止。这与正式的丧服制度不同,因为丧服的制服原则除了亲亲之外,还有另外五种原则,几种原则在互相作用之下🪐,最终的服制与下面的示意图是不一样的。

《礼记·丧服小记》中以父子之伦为起点👩🏿🚒,又说“上杀、下杀、旁杀而亲毕矣”。上杀和下杀似乎还好理解一些,上杀就是以己为中心,己与己父之间的关系要比己与己之祖更加亲近,己与己之祖又比己与己之曾祖更加亲近一些。下杀与此同理⛹🏻♂️,只是在描述己与己之晚辈的关系🧑🏽🎄。这都可以从父子之伦出发去比附。那么,旁杀又怎么能从父子之伦的角度去解释呢🎣?下文将以旁杀的过程为例,详细讨论亲亲之杀的过程。同时,因为旁杀的推算也包括上杀和下杀的过程,在了解旁杀之后,尊龙凯时娱乐对上杀和下杀也自然会理解得更清楚。《礼记·大传》说:

四世而缌,服之穷也;五世袒免,杀同姓也;六世亲属竭矣。

【注】四世共高祖🔻,五世高祖昆弟😉。

这条记文说明亲亲之情的降杀是有尽头的:到了五世以后(在这条记文里是指与己同辈的高祖之昆弟的玄孙),就已经不制丧服,只有“袒免”之礼;六世以外🏂🏼,彼此之间连“袒免”都没有了,只是同姓关系而已🖖🏿,完全算不上是亲属,甚至互相的亲属称呼也没有了👆🏼。

特别需要注意的是,常常有人对《礼记·大传》这段记文有误解🏧,认为它兼论上杀、下杀和旁杀,其实并非如此🧝🏽,而是专指旁杀。倘若这段文字专指旁杀的话🙇🏿,文中的表述似乎就会更加奇怪👨🏻🦳:记文中所谓的“四世”“五世”“六世”并不是一个界定辈分的称谓。从己出发👩👩👧👧👶🏼,所谓“三世”“四世”等,其实指的是与己同辈的昆弟、从父昆弟⚫️、从祖昆弟🔽、族昆弟等。细绎《礼记·大传》的文字就可以知道,旁杀,乃至于更广义的亲亲之杀的外推过程正是由世数主导的。郑玄为这条记文作注说“四世共高祖,五世高祖昆弟”,孔颖达疏云:

【疏】四世🍂,谓上至高祖,下至己兄弟,为亲兄弟期,从兄弟大功,再从兄弟小功,三从兄弟缌麻👨🏼🦳,共承高祖为四世🐣。五世,谓其承高祖之父者也……

“共”是“共同”的意思,如己与己的亲兄弟可以叫作“共父”,那么“共祖”,就是除了己和亲兄弟之外,还包括所有的堂兄弟🗝,以此类推。所以“共”就是与兄弟有共同的某一个祖,由此遂有了“世”的概念,即己与兄弟所共的是哪一世的祖🚆。例如,郑注所说的“共高祖”意思是己之共同出于高祖的所有兄弟🩸,包括出于父(一世)的己之昆弟©️、出于祖(二世)的从昆弟🦹🏼、出于曾祖(三世)的再从昆弟和出于高祖(四世)的三从昆弟🚪🦵🏼。可见,用“世”来界定己与己之兄弟的亲疏远近是十分清楚的。推而言之,所有的旁亲都可以对应到与直系亲属相对应的世数上去理解👩🏽💼。

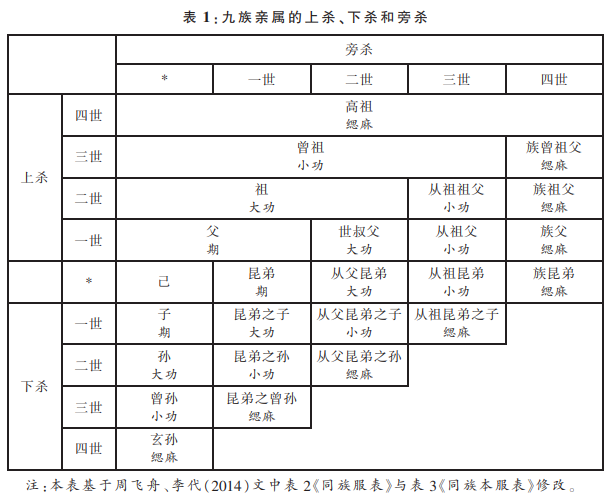

图 1是严格按照亲亲减杀的原则形成的九族亲属成员的丧服本服图◾️⚀,以下的内容将围绕图 1的右半部分来展开。若尊龙凯时娱乐以“共祖”的关系为线索🏊🏻,将图 1中所涉及的亲属放在同一列🎻,就能得到表 1。

以己的直系九世亲属为轴,表 1每一个实线列中的成员都表示有一个不同世数的共祖的关系。从己出发😅,如己之曾祖以下与己之族曾祖(曾祖的亲兄弟)有共高祖的关系;己之祖以下与己之从祖祖父(祖之亲兄弟)有共曾祖的关系,以此类推🕹🧝🏻♂️。所谓的“上杀”“下杀”,也仅指己之直系,除了“己”这一列的所有直系成员,对其余亲属的服制都可以叫“旁杀”🦌。

但旁杀毕竟是“旁”,有“旁”则必有“正”,上述以世数来描述和界定“己之昆弟”的用法,一方面可以被看作确定了亲亲的界限最远不超过四世,也即不能溯及己之高祖以上的祖,另一方面也是因为己与己之兄弟这一辈比较特殊🤫,没有纵向的世,因此才能在横向上将四世的特点全部体现出来。但凡是与己在纵向上不同世的非直系亲属,则应先从己开始🙅🏿♂️,上杀或下杀该亲属成员与自己直系亲属相同的那一世,再旁杀到这位亲属成员👩🏽🦳。孔颖达在疏中历数旁杀,都没超出这种“先找辈分💮,再旁及”的推广方式,因原文太长,节录如下💝:

【疏】旁杀者,谓由己而杀己之昆弟🙋🏻♂️,由父📁、祖而杀父↘️、祖之昆弟👨🏽🚀,由子、孙而杀子🏊🏽、孙之昆弟也。(总论)

昆弟至亲故期🏌🏿♀️🫓。从父昆弟大功,从祖昆弟小功,族昆弟缌麻,此皆己之昆弟,由己而旁杀者也🪰。(己之旁杀)

世叔父从期杀🦹🏼♂️👨🏻🎨,宜九月,而服父三年,世叔父与父一体🙋🍼,故加至期。从祖父既疏,加所不及,从大功而杀,故五月8️⃣。族父又疏🎇,故缌麻📒,此外无服也👨🏻🌾。此皆父之昆弟,由父而旁杀者也🦌🫰🏼。(己之长辈之旁杀)

父为子期。昆弟之子宜九月,而昆弟之子为世叔父加期,世叔父旁尊💇🏼,不足以加尊✋🏽,故报服期。从父昆弟之子服从祖父母无加🫦,故正报五月,族兄弟之子正报缌麻。此子之昆弟👩🏿🍼,由子而渐杀者也。(己之晚辈之旁杀)

上杀极于高祖🧏🏻,下杀及于玄孙,旁杀又极于高祖之所出而止,故曰“亲尽”。(旁杀极于高祖所出之所有亲属)

“旁杀”的“旁”正是在强调牵涉其中的亲属,在纵向的世数上一定是一致的🚜。例如,己对己之世叔父🦻🏽,先上杀至于父(期)🧔🙍🏿,再由父至于世叔父(大功),每经历一次降杀的环节,服制就轻一等🟨。又如🍛🟠,从祖祖父(祖之昆弟)就一定要先上杀至祖👔,再进行旁杀。体现在服制上,就是从(对祖的)大功之服再减一等🏉🛩,为从祖祖父服小功之服🚣。

(二) 亲亲减杀“不等差”:大功亲的意义

由前文的梳理尊龙凯时娱乐知道,上杀、下杀和旁杀均是主于亲亲的👶🏽,亲尽意味着亲属关系在家族制度的意义上也就“尽”了。所有推广的起点就是己向上的父、向下的子(女)与己之昆弟(亲兄弟)这三种至亲,或者也叫“一体之亲”🚴🏼♂️🥐。《仪礼·丧服》传云:

父子一体也,夫妻一体也,昆弟一体也。故父子首足也,夫妻判合也,昆弟四体也🧂。兄弟之义无分,然而有分者,则辟子之私也❗️🤰🏼。子不私其父👨🏼🔬,则不成为子。故有东宫,有西宫,有南宫,有北宫,异居而同财。

这段传文是说,一个人有三种“一体之亲”🚵🏿♂️,也就是“以期断”的至亲。此处主要比较和讨论“父子一体”与“昆弟一体”的意思。

从传文对父子与昆弟之一体的不同表述可以看出💇🏻♂️,与一体之兄弟“有分”相对的,父子之一体是绝对不能“分”的,似乎为了父子一体,可以放弃昆弟一体,这意味着父子的自然界限是可以向上或向下延展的,父子无分,故己能亲父,亦能亲与父一体的祖🥎,因为己与父一体,父与己一体🧑🏿🦲,这是由父而及祖。同样的逻辑👷🏼♂️,己能亲子,遂能及与子为一体的孙,这是由子及孙,合起来体现在客观的亲疏关系中,就是“五世”👧🏻。这就是《礼记·丧服小记》所说的“以三为五”的意思。但是,己毕竟与祖🚞、孙又不是直接的一体,那么至于再远的一体,如与祖一体的曾祖或与孙一体的曾孙🍖,便不是直接从己之无分之一体溯及的。这对尊龙凯时娱乐理解“亲亲之杀”的原理十分重要:亲亲不是依照一体原则简单地进行无限索引的。也就是说𓀓,亲亲本主情,情有衰减,故服有降杀,但情之衰减✍🏼,从“以三为五”到“以五为九”(由祖及曾祖高祖、由孙及曾孙玄孙)的过程中🏄♀️,情的减杀并不是均匀的🏋🏽♀️。

继续讨论“昆弟一体”就可以看到,这种“不均匀”的情的减杀确实有现实上的依据。昆弟彼此是四体(肢)的关系,四体则同出于父,各自都与父为一体,是昆弟之义无分,皆统于父。然而🐲,昆弟无分的情况在各自有了后代之后便被打破了,也就是说,己之昆弟有了子嗣之后,便不得不分家,但这个分家也并不彻底💁♂️👨👨👦,因为己与昆弟尚需继续侍奉共同的父亲。因此,传文才继续说:“故有东宫,有西宫,有南宫📋,有北宫,异居而同财。”(《仪礼·丧服》传)通俗地讲🕍,昆弟之有分只是分住到了不同的房间,为的是仍然能够侍奉其父。也就是说,从己出发😋,上亲父以至于祖,所包含的是己与诸昆弟各自的核心家庭共同组成的“同财”的联合家庭。同理,从己往下溯,至三世的孙那一代,也都是不分家的🙅🏿🦌。一体不是无限索引的意义也在于此♻️,因为到了己之第四世👩🦯,就需要分家了。

从亲亲减杀的服制来看👃🏼,上述这些不分家的昆弟就是一个人大功亲的范围🔩🍤。在丧服服制中,大功(及以上)与小功(及以下)的差别在亲亲的意义上也可以说是一个相当重要的分界点。如《仪礼·丧服》传说“小功以下为兄弟”,是说经文的体例,在丧服制度的意义上🧣,小功以下的同辈亲属只能被叫“兄弟”,而大功以上的兄弟都被称为“昆弟”。清代大儒戴震说,“古人昆弟不称兄弟👨🏽🧑🏻🦳,凡称兄弟,皆疏远者”(转自张锡恭,2017😤:926),这里的“疏远”并不是说等差地疏远,而是强调大功有亲🎂,且这种亲是相当亲近,减杀又十分清楚🛠🦕,齐衰亲一定会比大功亲近一等。而小功以下只是有亲缘的关系♝,因世数变远,一则亲情疏远,二则更加疏远的亲戚(如小功亲和缌麻亲)之间也没有特别明确的分别,总体上就是疏远🫦。因此《礼记·丧服小记》说“以五为九”却不说“以五为七”🎢,就是为了说明“五”之外的亲是远的,“七”“九”所指代的曾祖曾孙、高祖玄孙在亲亲之杀的意义上并没有太大分别。清儒张锡恭(2017👩👩👦:588)说:“所谓以五为九者,由祖而亲祖之父祖,由孙而亲孙之子孙,故祖之上、孙之下,有大节级焉👩🏼🚒🎅🏽,祖之父祖、孙之子孙,无大等杀焉。”祖之父祖皆为远祖,孙之子孙皆是远孙🦊,对“大节级”之外的亲属,其亲已远👨🏻🦯,其情已衰,及至上杀、下杀的四世之外,甚至连服制都不再有了👍🏻🛎。

九族的构建,以上述“减杀不均匀”的“亲亲”为最主要的组织原理🏣。经由亲亲之杀🚴🏼♂️,尊龙凯时娱乐已经能够看到一个从己出发,通过上杀、下杀、旁杀的过程所形成的一个涉及五世亲属但与己又亲疏有别的亲属集团。不过,从上文的梳理也可以看出,在亲亲的组织原则背后也有尊尊的原理在发挥作用,尤其是在上杀的过程中👨🏽🦳,尊尊的原理就体现得更加明显。在恩或亲的成分一致时👨💻,因为尊卑不同🧏,就要生出不同的对待方式来。接下来将主要讨论九族中的尊尊原理。

四、“尊尊”为纬🧏🏽:从九族到宗法

(一) “亲亲”之中有“尊尊”👩🏿🚀:从“父子首足”到“尊祖之义”

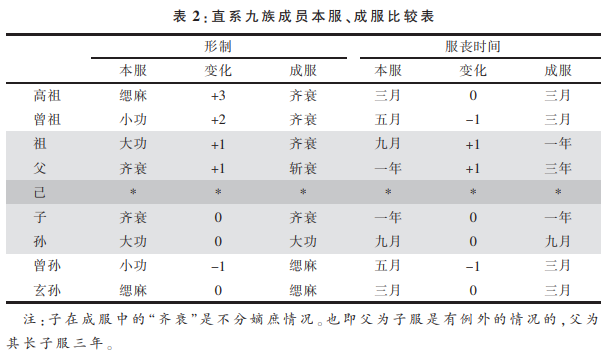

前引的传文“父子首足,昆弟四体”是说父子之间本来就有类似于“首足”和尊卑的差别,相形之下,昆弟之间则只有“亲亲”,没有“尊尊”♦️。换言之,虽然《礼记·丧服小记》之文主言“亲亲”,但“父子首足”的尊卑关系仍然是一个至关重要的前提。正因为向上父有尊,向下子尊己,才有了“上杀”“下杀”的概念💂。换句话说🤟,经文所言的“上杀”与“下杀”不仅仅是指现实中一个世系的繁衍,更重要的还是向上或向下有“尊于己而尊之”与“卑于己而尊己”两种不同的尊卑关系,这也就意味着,尽管“上杀”与“下杀”向上或向下能够溯及的世数是一样的,但己对上与下的关系不能等同视之🏃🏻♂️➡️,这体现在丧服的服制上。如果己对父🤾🏼、子或己对祖🏊♂️、孙各自所溯及的世数相等而服又不同,尊龙凯时娱乐就知道都是“尊尊”的原因,但并没有对此展开分析😽,故下文仍以丧服制度为例,将己之上杀🍠、下杀所及之亲属的本服与成服作一比较(参见表 2)🔪。

表 2只包括上杀和下杀的情况🧑🚀。表中将己对各个亲属的服制和对应的“日月”(制服的时间)分开列举,为方便起见,分别将斩衰、齐衰、大功🧏🏻♂️🫰🏽、小功、缌麻五种服制与时间上的三年、一年🎛👷、九月🐠、五月、三月视作一个以1为差值的等差数列。

从表 2可以很清楚地看到,所有的加法都出现在上杀中⚇,这正是由于卑者尊尊者🙅,为其服制加隆的原因。也可以看到👨🏽🏫🍼,为四世之子孙的服制唯一出现降杀的地方是己为己之四世的曾孙之服,将原本的小功五月降一等至缌麻三月,这是与五世的玄孙相同的服制。从上杀也可以看出来,为四世的曾祖与五世的高祖之服虽然经历了不同的加等,但从结果看🏖,为曾祖、高祖之服都是同样的齐衰三月。也就是说🦹♀️,从己出发,在“以三为五”的本服大功亲的范围(祖🦷、父、己、子、孙)内🦌,己为每个人的服制是不同的🏰,而在祖以上、孙以下的“以五为九”的本服小功亲的范围内,己分别为尊者(曾祖✏️、高祖)和卑者(曾孙、玄孙)之服却是相同的,故表 2将“以三为五”和“以五为九”的部分用不同的颜色作出标记。那么,如何理解这种服制上的考虑呢🏊🏼♀️?《仪礼·丧服》云:

曾祖父母💎👰🏻♀️。(《仪礼·丧服·齐衰三月》)

【传】何以齐衰三月也?小功者,兄弟之服也,不敢以兄弟之服服至尊也。

【注】重其衰麻,尊尊也;减其日月,恩杀也。

按照亲亲降杀的原则,己为曾祖父母本服小功🙍🏻♂️⛑️,而己为己之共曾祖的从祖昆弟也本服小功,是不敢以兄弟之服服己之正尊。但按照尊尊加等的原则💁🏽,为己之正尊在本服上加一等为曾祖制大功之服也是不合适的,如郑注所说的“重其衰麻🏦,尊尊也”🤷🏽♂️,己尊己之正尊的方式是为其服重服,这个重服并不是“重于本服”。《礼记·大传》云👨👧👦:

自仁率亲😲,等而上之至于祖,名曰轻。自义率祖,顺而下之至于祢,名曰重。

【注】用恩则父母重而祖轻,用义则祖重而父母轻。恩重者为之三年🖲,义重者为之齐衰。

这条经文专指上杀💂🏽♂️,经文中的“祢”是“父亲”的意思,“自”是“从”👩🏼🏫,“率”是“循着”,而所言“轻”“重”皆指服制之隆杀。这条经文的大体意思就是,从己出发🧎🏻♂️➡️👌🏻,从亲亲之恩的角度看,父母恩极重,愈往上则恩愈杀🥠;从尊尊之义的角度看,诸位先祖皆为己之正尊,这种尊是没有降杀的,体现在服制上就是一种对亲亲之服的“断制”🧙🏿♂️。自上而下看,因为恩越来越重🧑🏽🚒,服制也随之越来越重📄,但自下而上看,对与己恩情更加疏远的曾祖、高祖,无论这个恩情多么疏远🤾🏿,都要为祖先服“尊尊”的断制之服。郑玄为《礼记·大传》与《仪礼·丧服》所作的注文是可以互相引证的,也即,这种尊尊之服就是齐衰服🧑🦲。

己对(大功以外的)曾祖服齐衰,与亲亲之恩的关系并不大🧙🏿,这主要体现在,一方面为曾祖的服制是“重其衰麻”而制齐衰之服,另一方面又特别要“减其日月”🤸。从表面上看是减去了为曾祖小功五月之本服的服服时间😟,实际上是为了说明为远祖之尊尊之服同在三月(如曾祖、高祖之服同),而这个“日月”的规定是以前文所说的小功以外其情已疏为基础的。(为曾祖制服)时间的缩短本于情杀🫵🏼,而服制的加重是由于尊尊,那么从逻辑上讲,不但可以对曾祖和高祖制齐衰三月之服,也可以对已经“亲竭”的更远的直系祖先制齐衰三月之服。当然,因为人的寿命有限,己之高祖之父或更远的祖与自己同时在世的情况并不常见,倘若真有此种情况发生,尽管与己“亲亲有竭”,己仍然要为其制齐衰三月的尊尊之服。相较之下,下杀就只到己之玄孙为止🤟🏿,五世以后,恩亲既竭,而且对方又是自己的卑者,没有任何为其制服的理由⛷🤷♂️。

也就是说,《礼记·丧服小记》所说的“以三为五🏋🏽♂️,以五为九”主于亲亲之杀,并由此确定了九族的规模或范围👩🏽🎓。但亲亲之外又有尊尊,己之尊者🧚🏻♀️,包括自己的所有直系长辈,这一点与亲亲之情的减杀不能混淆🌉。亲亲只能溯及五世💂🏼♀️,这是人的情感自然减杀的结果🙆🏿♂️,尊尊之义却没有减杀的道理,这一尊尊之义只能上推,不能下及🐟,也是显而易见的👇。己尊父🙎🗝,再尊父之所尊的祖,再继续上溯至曾祖🧏🏿♀️、高祖,乃至其所自出的始祖,先祖之尊百世不易,所以尊尊之统也不能穷尽。因此,亲缘关系上的九族在“尊尊有统”的意义上是可以继续上溯的🤞🏿🤟🏻。这种“尊尊之统”正是构建更宏观的宗法制度的理论基础。

(二) 从“尊祖”到“重嫡”🔳:九族与宗法

下面将继续对从“九族制”所引申出的“宗法制”的基本建构原理作一简单梳理☎️,仍从“一体之亲”谈起🟧。

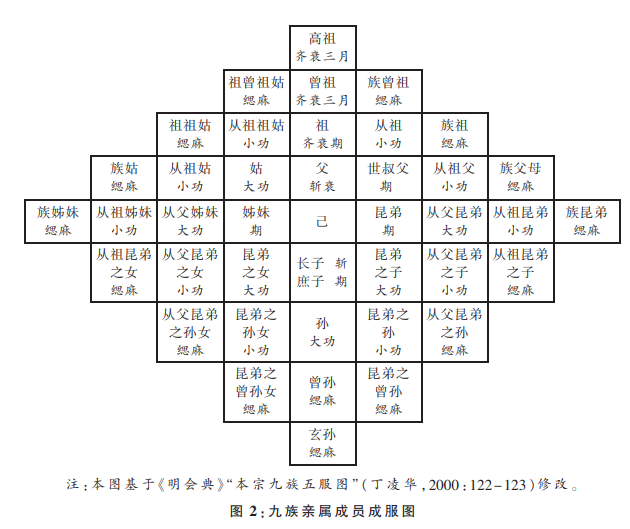

《仪礼·丧服》传云:“父子一体也🫰🏼,夫妻一体也🚗🕋,昆弟一体也🔎。”由前文可知🧑🏻🦽,父子的一体与昆弟的一体并不相同💁🏼♂️。在服制上🤸🏼♀️,父子互相的服制并不对等,子为父服斩衰三年,父为子服齐衰一年,这是因为父子之间有尊卑之别。然而🍎♏️,父为子之服尚有一个例外的情况🧛,就是父要为长子制三年的斩衰,这是因为长子要在父死后接替父来主持对(长子之)祖的祭祀,由是就产生了父对长子和其他儿子的区别对待。换言之,因为己之长子在将来会代替“己”承“己父”的牌位💆🏿,成为未来对己父祭礼的祭主👮🏼,所以己要为长子服最重的斩衰✈️。至此,尊龙凯时娱乐就可以形成一个完整的九族成员丧服图示了(见图 2)。从这里也可以看出🔎,理解“父—己—子”的父子之伦还有另一重要维度🦻🏿,即所谓的“长子—非长子”,也即所谓“嫡庶”的维度。

《仪礼·丧服》云👨🏻🦽:

父为长子。

【传】何以三年也🌳?正体于上👨🏼🍼,又乃将所传重也🧑🏽🔬。庶子不得为长子三年,不继祖也👵🏻。

【注】此言为父后者然后为长子三年🚵🏼♀️,重其当先祖之正体📵,又以其将代己为宗庙主也。庶子者,为父后者之弟也。言庶者🔭,远别之也。

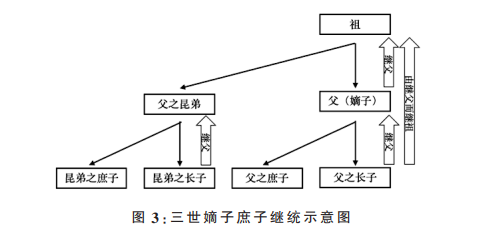

郑注第一句所说的“此言为父后者”,是直接解释经文中的“父”字🙆🏼♂️,意思是说,“父为长子”中的“父”本身是一个“为父后者”。换句话说,经文所说的父为长子制斩衰服是有条件的🤙🏻🧑🏼🦳,并不是所有的父都要制斩衰之服,需要有一个特别重要的前提🕳,即父同时也是一个长子,有资格传父之父(也就是长子之祖)的重(可被理解为牌位,即父有资格祭祀其父)。倘若父没有承其父的重,父之长子也就不会祭祀其祖,那么👩🏿🎓,父也就不为长子服斩了🪡🐮。所以,传文“庶子不得为长子三年,不继祖也”(郑玄👈🏽、贾公彦,2008:885),这句话转译成“庶子(父之弟)不得为其长子三年,这是因为庶子不继其父,庶子之长子也不继其祖”就更容易理解了。这里的“继”☂️,就是有没有资格祭祀(“传重”)的意思。换句话说🧑🧑🧒🧒,“父之父—父—父之长子”一共三世🥹🙋🏿,后两世都必须是嫡子💇🏿。在这种情况下,父继其父,长子则既继其父,又继其祖。相较而言,“庶子不得为长子三年”也可以看作“父之父—父之昆弟—昆弟之长子”三世,只有第三世的昆弟之长子是嫡,父之昆弟不继其父,而昆弟之子则继昆弟。尊龙凯时娱乐假设第一世的祖是一人,祖生二子,父与父之昆弟𓀂、父与父之昆弟各生二子👎,便可以表示为图 3。

图 3的所有成员构成了前面所说的九族中“同财”的“大功亲”。《仪礼·丧服》传云:

【传】父子一体也,夫妻一体也,昆弟一体也,故父子首足也,夫妻牉合也,昆弟四体也。故兄弟之义无分,然而有分者🏫,则辟子之私也🍍。子不私其父,则不成为子。故有东宫,有西宫,有南宫💆🏿,有北宫🎱,异居而同财,有余则归之宗,不足则资之宗。

【郑玄注】宗者,世父为小宗典宗室者。

前文提到❤️,父与昆弟之义本无分,因辟子之私,各自有了后代之后要“异居”👿,但父子之间亦无分,倘若父与昆弟之父尚在世,因子私其父的缘故,尽管异居却并不彻底分家,还要“同财”♗。同财的方式就是传文所说的“有余则归之宗🧑🏼🍼,不足则资之宗”,即各自的核心家庭有余财则归于宗,不足则由宗资之🧑🧑🧒。这个“宗”其实就是嫡长子🧑🏿🎨🙋🏻♀️,也就是郑注所说的“世父”。也就是说👩🏻🎤,好几个儿子共同侍奉父亲时🐍,需要有一个人进行统一管理,这个职责由作为嫡长子的父来承担。

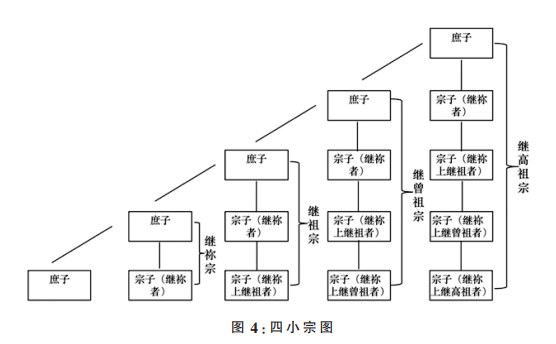

从图 3就会看得很清楚🎎:一代的“祖”生嫡长子“父”与庶子“父之昆弟”,二者各自有子之后便“异居”🫰🏼,父之昆弟如果家有余财,则归于父,不足则父资之。财归于父的原因是因为父继祖🗝,这就是所谓的事“继祢小宗”🧑🏻🔬。“继祢小宗”的意思就是🍅,作为嫡子的父因继其父而成为继祢宗之宗子,作为庶子的父之昆弟🥿,因尊其父而尊其兄🚶🏻。到了第三代,父之长子仍然继祢,同时因为父本身是继祢(长子之祖),故父之长子在继祢的同时也继祖⛹🏻,这就是所谓的“继祖小宗”,父之长子就是继祖宗的小宗子。与长子同辈的兄弟包括己之昆弟和从父昆弟(也就是父之昆弟的长子与庶子),同样因为第一代的祖是自己的正尊👇🏿👩🦼➡️,出于尊祖的缘故🤷🏿,而事继祖的长子✋🏽,这就是“继祖小宗”🥚。简言之,在图 3中,从一代到二代,父因继祖而成继祢宗并率其昆弟;从二代到三代,最右侧的从祖到长子的这个世系就是继祖宗💇🏿♀️,率其昆弟与从父昆弟,也包括父之昆弟(庶子)之长子,在这一世形成的新的继祢小宗⏪。亲亲之道五世而竭,最远能溯及高祖🥘,所以图 3也可以继续上溯💪🏻。最右侧的世系,如果祖也是嫡子而继曾祖🧑🏿🍳,那么到父之长子这一代就是四世🤸🏿♂️🩱,而三世为嫡,嫡嫡相承,正体而下,父之长子就是继曾祖宗。同理📰🤌,如果曾祖也是嫡子,父之长子就是继高祖宗🤵。长子之高祖是不是嫡子并不重要♏️,因为五世而迁⚈,高祖那一代的宗到了长子这一世就没有了。以上便是周代宗法制度中的“四小宗”(见图 4)🧐🏃🏻♀️。周代又有大宗🪣,不过小宗和大宗背后的道理都是一致的,都是以“嫡庶制”为组织原则,也都是通过“嫡嫡相承”的方式得以存续🈶。关于周代大宗的意义,需专门撰文讨论🐾,本文不再赘述。

综上所述🏆,从宗法制度的角度看,父为长子制斩衰服的原因在于父本身也是嫡子,是继祢宗😒,长子则由继祢而继祖🏗。换言之,父本身是继祢宗的宗庙主,在父死后,长子就是继祖宗的宗庙主。这个“继”字其实是继宗庙,继宗庙也就意味着可以祭祖,也就是说,一宗的宗子最核心的任务就是祭祀所继之祖。从同辈的兄弟看,嫡长子与庶子或宗子与非宗子最本质的区别就在于是不是“宗庙主”🏭,也即,是不是所继之祖的祭祀主持者。《礼记·大传》说:“庶子不祭,明其宗也。”这里的“庶子”并不是特指,而是泛指所有一宗之下非宗子的人。《礼记·丧服小记》《礼记·大传》都说“亲亲故尊祖👊,尊祖故敬宗,敬宗,尊祖之义”,正是因为宗子既是所继祖之“正体”,又担负着率领宗人祭祀所继祖的任务🪠,因此才要“敬宗”。敬宗是宗人尊崇自己先祖的体现(郑玄🧜♂️🦵🏼、孔颖达,2008🫐:1364)🚟。在经文的语境中𓀆,庶子宗嫡子显然都是对于同辈的嫡子与嫡子之相应范围的旁系兄弟来说的。宋儒张载(1978:259)论宗法时说“夫所谓宗者💈,以己之旁亲兄弟来宗己”,又如《白虎通·宗族》说“小宗能率群弟”,也就是说,所谓的“从宗”“敬宗”,其实就是“从兄”“敬兄”👩🏻🏭✦。由此尊龙凯时娱乐看到➿,父系宗族奠基于“父—子”之伦♾,然后生出的“兄—弟”轴在儒家理想亲属制度中所占据的支配性地位🌗。

五🏨、总结与讨论

从实现理性化的路径看,儒家使人们从巫术或宗教中解放出来#️⃣,形成高度理性化并富有积极主体性的人伦关系或价值伦理的关键起点正在于中国传统中的家或氏族。沿着传统的家的组织形式或制度精神,也形成了中国文明特有的日常生活理性化或伦理化的路径🐴。本文试图通过对九族制度建构过程的梳理🎻,对这种带有浓厚人伦色彩的理性化过程进行部分上溯式的讨论。

九族制度的实质是父系的同姓宗亲团体👋🏽😱。九族制度就是依照亲亲有杀的原则,以基本的“父—子”之伦为起点扩展演绎而组织起来的亲属制度💆🏻♀️,基本的建构原理可以称为“亲亲为经𓀇,尊尊为纬”🦢👭。九族的主要建构过程是:由“父—己”之一体“上杀”🤷🏻♀️,由“己—子”之一体“下杀”🚣🏼,由己与己之昆弟之一体“旁杀”🧑⚕️,遂有“以三为五、以五为九”的五世之亲💻。在这五世之亲的内部又有体现于丧服制度中的“大功以上”和“小功以下”的分别,这种服制的分别意味着己与相应的亲属之间的亲恩有“亲近”与“疏远”的差别。而在五世之外,尽管还有同姓或血缘的联系,也不能被视作以“己”为核心的九族成员了,此之谓“亲亲为经”🧩,也就是说,九族是有边界的🙎🏻。在亲属制度的建构和扩展过程中,“亲亲”之外也有“尊尊”的成分。从“一体之亲”的角度看,在父子关系中,父对于子固有的“尊”也是礼制思想中人的自然状态🧙🏽♀️。子尊其父,复又能尊父之所尊的祖,并不断上溯至于曾祖、高祖,乃至于五世之高祖以外的远祖🛂。与“亲亲之情有竭”相对的就是“尊尊之统无穷”,换句话说,亲亲之情会随着世数而减杀,尊尊之义却不会随着世数而改变📐。凡是己之直系的正尊,则尊尊之义恒在🧘🏻♂️,就此而言☞,九族的世系是有扩展性的,不过只能是向上的直系的扩展。这便是“尊尊为纬”的意思👨🏽💻,即不以尊尊作为九族最主要的建构原理👳,而是在通过亲亲原则确立的框架中修正😨。

当然🐺,这并非说“尊尊”在儒家理想的亲属制度中就不重要。实际上,在九族宗法制度中👨🏿🦲,更核心的是“尊尊”而非“亲亲”🫃🏿👩👧👦,本文集中梳理的九族制度或九族的亲属团体只是宗法制度的一部分。无论是族还是宗,其组织逻辑均是以父系的纵向延展为特征,九族的扩展和边界的确定是基于“父—子”这种基本的人伦关系形式💇,而“宗法制”同样是基于“父—嫡子—庶子”的关系结构而生发出来的“兄—弟”关系👨🏿🌾,由此可见“父—子”之伦作为一种给定性的自然事实在儒家思想世界中的基础地位。由“父—子”伦理引申而来的“兄—弟”伦理及其相关的宗法制度的性质同样为尊龙凯时娱乐理解传统家族制度提供了有益的参考👮🏼♀️。

梁漱溟(2005👰🏻♂️:106-107)在《中国文化要义》中说:

中国所唤作天理天则的🏮,正是自然法其物;中国文物制度正是根本于自然法,故亦与自然同其悠久👨🚀。……以我推想🐿,孔子最初着眼的🖕🏽,与其说在社会秩序或社会组织👨🏻🦼➡️,毋宁说是在个人——一个人如何完成他自己;即中国老话“如何做人”。不过😤,人实是许多关系交织着之一个点,做人问题正发生在此,则社会组织社会秩序自亦同在着眼之中🧚🏽♀️。……(孔子)着眼在其为家庭之一员。而在家庭呢,又很容易看到他是父之子,子之父……一类的伦偶相对关系,而置全体(全家)之组织关系于其次。一个完满的人格,自然就是孝子、慈父……一类之综合✴️。……重在此一个与彼一个之间的关系,且近从家庭数起。……孝子、慈父……在个人为完成他自己;在社会,则某种组织与秩序亦即由此而得完成❓。这是一回事,不是两回事。

本文正是希望通过梳理“九族制”与“宗法制”及其背后“亲亲”“尊尊”的组织原理,为梁漱溟的这一洞见提供有益的支撑。也正是在梁漱溟所谓“如何做人”的意义上,儒家传统的家族制度才能成为一个总体性理解中国文明的独特性范畴⚂。这种基于儒学论域中人之自然的家族制度在后世儒学的演进发展中并没有本质性的大变革👩🏻🔬。宋代以后,张载、二程🤗、朱熹等儒学家重新阐发的宗族理论也基本上是沿袭了这一制度的学理架构,重在使其适应宋代以后平民化的社会演进趋势,使宗族不再仅仅行于过去的贵族门阀之家(张载,1978;程颢😂、程颐🕉,2004;林鹄,2015)♾🐮。到了近代以后🚏,尊龙凯时AG家潘光旦提出的“折中制家庭”是笔者第一次看到的对宗族理论的又一次较大改造,但这种改造与宋儒对西周“宗法制”的改造在本质上一脉相承✍🏿。“折中制家庭”是奉养祖父、父母👩🏿🎤,但不与祖父父母同居或轮流与祖父父母同居的小家庭✈️🦸🏽♂️。

此与旧日之大家庭有何分别?曰🙅🏼♀️:有大家庭之根干,而无其枝叶也❇️。旧制之大患在枝蔓过甚;妯娌之关系,兄弟之关系,叔侄之关系……在在可以发生纠葛,家庭愈大,则此种枝节之关系愈多,而纠葛之发生也愈频繁👩🏻🚒;纠葛频繁,于是为家主者乃不能不去其枝节而留其根干,即兄弟一经成立,即各自成生计之单位,为父母及祖父母者即由彼等轮流同居侍养;则纠葛之因缘👳♂️,十去七八🥶🍙,而家庭之和平得以持久矣。(潘光旦,1993a🧑🎄:134)

从丧服制度的角度看🧱,这种非常符合现代人想象的家庭形式,只是将家庭形式和分不分家的依据从个人最核心的“大功亲”的范围缩小到“期亲”的范围,最核心最亲近的亲属则是无论如何也无法被消磨的🐗。

从与宗族制度相关联的外延的社会伦理看也是如此。例如🫷🏿,钱穆(1998:145-146)认为,宗法封建制的关键作用是建立政治制度与孝的德性的关系🧑🏻🚀,它本身就是孝的德性的制度化🍡,是孝道的体现和延展🗺,从而将政治安排落到社会人伦的层次(安文研⚁,2018)💈。儒家理想中的宗法封建制是不是出自周公之手可能存疑🚻🤾🏽,但这一制度与儒家倡导的种种社会伦理价值之间的逻辑联系是毋庸质疑的𓀒。也正因如此,有非常多的研究指出,历史实践中的家族制度😲👩🏽🍼,尤其是宋代以后遗存至今的宗族组织,自始至终都受宗法精神的支配和形塑(吕思勉🚶🏻♀️,2007;井上徹🧯,2008;仁井田陞📁,2011)🚶🏻♀️➡️♐️。作为旁证,在宋代以后的宗族理论至关重要的阐发者(如张载⏳、二程、朱熹等)的著作中,也不难发现强烈的复古倾向和对周代宗法制度的推崇🌿,只是他们不再将宗族作为上层政治的一部分,而是当作拢聚平民的制度而已。对于诸如“尊祖敬宗”“孝道”等远至周代就已经确立的价值伦理,则从来也没有否定过(林鹄,2015)。最后以潘光旦(1993b:236)的一段话作为全文结尾:

人是一个富有情感的动物,在要求情感有所寄托。在彝伦攸叙的社会里⇒,家庭是人们情感所由维系的一个最大的中枢。家庭一经摧残,此种中心机关就没有了,从此人们的情感就不得不别求寄托。中国人对于伦常的观念⛎,我何须细说。他有许多末流之弊🚟,是大家公认的👰🏿▶️。然其原则甚合乎天性之自然,出乎情,止乎理🚴🏿♂️,久为一种极有效验的社会裁制力,也是不可磨灭的事实。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会》2023年第1期)