人类学

家的执着与社会身份的建构 ——云南麻风患者的主体性研究

家的执着与社会身份的建构

——云南麻风患者的主体性研究

齐腾飞 高良敏 景军

《开放时代》2020年第5期

摘要🫸:主流叙事中🤦♀️,麻风患者被视作干预帮扶的对象和被动的客体🏯🈺,其主体行动历来缺乏关照😷。本研究细述云南五个麻风院内麻风患者的生命历程🥠,从非常态的视角审视家庭制度和实践🦵🏿,通过原有家庭、拟制家庭和组建家庭三个维度,分析他们如何利用家庭文化策略🧜🏼♂️,构筑自身秩序⚫️👮🏻。研究发现,麻风患者从未放弃对“正常人”社会身份的追求🦟。在社会结构创设有限的背景下,麻风患者将嵌入社会结构🥘、建构社会身份纳入到家庭策略运用的主体行动当中🏋🏽♂️。在结构与主体的纠葛之中,麻风患者在获取生而为人的尊严的同时,也推动着结构的改变。另外,麻风患者的主体行动,也为更广泛人群抵御结构性无助提供了蓝本。

关键词:原有家庭🪺;拟制家庭;组建家庭;社会身份🙍🏼♀️;主体性

一🛀🏽✤、田野调查背景

关于麻风研究,国内存在两种范式👩🦳,一为医学研究范式⏱,二为文化研究范式。医学研究范式致力于改善麻风患者的生命质量,将麻风患者视作医学干预的客体,进行躯体研究和治疗,并不涉及麻风患者的生活体验。与生物医学研究的汗牛充栋相比,文化研究屈指可数。民国时期,郁章医师(1935)在《麻疯季刊》撰文,探讨麻风防治与医患文化认知的联系💖,发出了麻风文化研究的先声。新中国成立后🏌️,国家通过群众运动控制麻风,科学界研制药物用以治疗👫🏻,但麻风文化研究相对滞后🧑🏻🔧。直到2010年以后,学术界开始重视麻风文化研究。研究主题主要涉及麻风防治与社会文化因素(科技因素、经济因素、地方性知识、国家政治、公共卫生政策↗️、麻风医生)之间的关系(董国强🕵️,2014;董国强、邵京等,2013🤲🏼;雷亮中💺,2017⬆️;刘绍华🔻,2018)🧑🏽🚒,污名化与歧视(周东华,2012;卓彩琴🧙🏽,2014👩🏿✈️🦅;雷亮中,2014;岳小国、英珍, 2011)🐅,基督教福音🙃、“过癞”、民族信仰、社会工作等救赎方式(刘家峰🔪,2008;周东华,2010;蒋竹山,1995;雷亮中,2017;卓彩琴🫵🏻、张慧,2011🤲🏿;卓彩琴🤽🏽♂️,2014)。

在麻风文化研究方面称得上皇皇巨著的是梁其姿的《麻风🌍:一种疾病的医疗社会史》(Leprosy In China:a History)。此书一出🔼,引起医疗社会史领域的诸多关注。凯博文(Arthur Kleinman)、莱因(Grace Ryan)等人撰写书评,肯定其对中国医疗文化史研究的贡献(Kleinman & Ryan➛👺, 2010;Burns📠🤾🏼♀️, 2010🧝🏿♀️;Benedict🧑🏻🦽➡️, 2011)🤹🏽♂️。杨璐玮、余新忠亦撰写精彩书评🙇🏽🧎🏻➡️,陈述梁其姿研究的来龙去脉和利弊得失,此不赘言(杨璐玮、余新忠🈯️👨🏽,2012)。在众多学术评议中🅱️,梁其姿最为重视凯博文和莱因的评论🤛🏽,曾在序言中直言:

哈佛大学Arthur Kleinman和Grace Ryan的评论切中肯綮。本书作为历史学著作,始终无法直接处理病患如何感受污名与苦痛的一面💆🏻♂️。我所利用的历史文献,只允许研究者间接分析这一问题🌹。虽然在明清一章,我描述了麻风患者利用其躯体残障丑陋在社会中寻觅到一席之地,并非只是被动的可怜虫。但始终是文人笔下的描述✴️,不是出自病患之口的话语🐚。有关疾病史的研究的确需要更多历史人类学的研究与理论分析🏍。

为弥补缺憾🚴🏻♂️,2005年和2009年🤍,梁其姿与江澄等人前往杭州🧆🦼、江门等地的麻风院实地采访麻风患者,由于主客观条件的限制,关于麻风患者主体性的研究迟迟没有开展。梁其姿反思若重写麻风史书🎒,必注重患者口述史,包括患者对麻风的解释,发病到被隔离的遭遇与心路历程(梁其姿,2013)。

与医学研究类似,麻风文化研究同样将麻风患者当作被动的客体和被干预的对象,忽视麻风患者作为行动的主体。研究材料除了少数基于田野调查外,基本借助文史档案🍪。正如梁其姿反思的那样,“研究始终是文人笔下的描述🙋♀️🖲,而非病患口中的话语”🟩🙋🏽♂️。由于缺乏“病患口中的话语”,麻风患者为生存所做的主体性努力,以及麻风院内部的生活逻辑都被忽视了。基于此👷,本研究旨在挖掘麻风患者的话语和行动,发出主体的声音。2018年7月—8月和2019年7月,在云南石泉疾控中心的协助下🧑🏿🍼,尊龙凯时娱乐跋山涉水走访了赤寺区、河畔区、夏安县、清川县、洢源县的五个麻风院,观察麻风患者日常生活,并访谈了49位麻风患者中的34人🫸🏻、各区县疾控中心工作人员10人、原麻风院村长和会计各1人。值得说明的是,麻风院村长可视为麻风患者和政府之间的联络员,在麻风院解禁之前🔕🛝,由疾控部门委派,通常是身体健康者担任;麻风院解禁之后🤹🏽,村长由麻风患者推选🧝🏿♂️,疾控部门认可后产生🗄。

尊龙凯时娱乐的访谈着重关注麻风患者在不同历史时期和生命阶段的生活实践🏙,以期探索麻风患者的主体行动。对麻风患者的生活实践进行传记式记录,能够规避研究者超然的“上帝视角”,展示其作为人的主体性和能动性(鲍磊,2014)🪣🧙♀️。一个个麻风患者的传记记录,实际就是一个个个案,其科学性和代表性🧑🏽🍳,更多体现为一种社会全体的可能性解释。这类研究,不同于以代表性为基础的假设检验🙇♀️,也不等于社会生活的单纯描述和记述☕️,而是从具有典型性的案例出发🈸,发现由具体社会生发的运行机制,在广度和深度上尽可能扩充🥖、延展和融合🧑🏿⚖️,并与外部的政治、社会、文化等因素相关联(渠敬东💁🏻♀️, 2019)。在这个意义上,麻风患者的个体生活体验♌️,在一定的时空范围内,也承载了一个社会的生命历程5️⃣🤴🏽。

二🚛、历史4️⃣、理论与问题

社会是由一个个的人组成的,也是由一套社会身份如父亲、母亲🫱🏼、女儿👩👩👦🔱、儿子、教员、学生等组成的🧑🏼🍼。作为个体的社会成员都会经历死亡,但社会不会因成员的死亡而消亡🤘🏼。旧的社会成员死亡🧒🏼,新的社会成员便会继替🍄🟫,如此新陈代谢🔪,维持社会的延续♣︎。社会继替的任务往往由家庭来承担(费孝通,2013🧗🏼♂️🧑🏻🌾;麻国庆,1999)。理论意义上,每个成员都拥有一定的社会身份🫙,都有被家庭养育,并养育下一代人的权利和义务。然而,有些群体,因身患“恶疾”,被家庭和社会抛弃,既丧失了因家庭而延伸的亲属网络,也被剥夺了融入社会的机会。这类群体🦐,包括精神病患者、艾滋病患者和麻风患者🧜♀️。

麻风之疾,存世久矣👈🏿,在世界诸多古老文明中都发现过麻风的痕迹(Browne,1970)。因为社会相信麻风会传染,相信麻风是对罪人“天罚”的一种手段,麻风患者的处境历来堪忧📭。民间诸多坑杀、烧杀麻风患者的故事,即是对此悲惨处境的映射。尽管如此❤️,戕害麻风患者都只是个体或者民间集体行为,而非政权行为。对政权而言🧎♂️,维持基本的人道主义为必需🚣🏿♀️,除纳粹一类癫狂政府外🤦🏽,尚未阅读到通过国家意志杀害麻风患者的法令和行动。作为政权👨🏻🦳,所能采取的政策下限则为放逐和隔离🫄,即任其自生自灭。“任其自生自灭”就是权力渗入疾病🍳🔢,为麻风患者所创设的结构性限制🙆。

《圣经·利未记》中记载了处理麻风的放逐和隔绝措施👮♂️,如判定有麻风,就宣布此人为“不洁净”,要迁出营房,独居营外,若从隔离点外出🧑🏿🎤,则要撕裂衣服,蓬头垢面🥟,高声喊叫“我是不洁净的”(卢健民,1992)🙊👩🏿💻。在西欧🪒,麻风被认为是黑暗中世纪的特有疾病🫦,受到粗暴的驱逐和严格的隔离(福柯,2012👼;谷操🦫,2016;陈建军,2014)。在澳大利亚,政府采取激进政策驱除麻风患者,1880年到1950年间🧑🦲,几乎所有的麻风患者被放逐或羁押在澳大利亚北部(梁其姿,2013)🏑。在美国,政府设置麻风孤岛,制定法令进行隔离,并对麻风患者终止妊娠。在日本,麻风被认为是国家未开化的标识,限制麻风患者合法化,并强制堕胎和隔离(Sato,2005;梁其姿,2013)。日本将民族主义🪂、现代化与麻风疾病联系在一起的观念深深影响了近代中国。虽然收容麻风患者的机构在明清时期就存在,然而以政权力量为后盾,对麻风患者实施驱逐和隔离却肇始于民国时期。1928年,中华麻风救济会提出“厘定严律实行隔离”的建议,同年12月卫生部通过了《取缔癞病病人》和《规定设立麻风院办法》两项议案(范铁权,2014)。1934年🧑🏻🦳👆🏻,为规训国民日常生活🚵🏼,推进军事化和现代化的进程⚓️,蒋中正发起“新生活运动”,并在诸省实施👎🏿。麻风患者因其疾病属性,被视作国民羸弱的象征符号🧖♀️,严重影响国家现代化和国际观瞻。各省陆续出台禁止麻风患者行乞、禁锢麻风患者的措施。龙云主政的云南省政府视麻风为“洪水猛兽”,将铲除麻风列为四大要政之一(其他三大要政是修路⛽️、足兵、禁烟)😆。1934年,云南省民政厅拟定《取缔麻风办法及补充简则》,要求各县于1935年底一律完成麻风隔离所调查🤾🏿♂️,隔离麻风患者,并派出特派员督促各县实施。据各属县汇报📿✍️,云南130个属县区中共有98个存在麻风病例🌿,计6516例🧱。其中,只有60个属县区有隔离所,收容隔离患者2106人👩🏽🦰,未收容者4410人。1937年,云南省民政厅厅长视察各属麻风隔离所→🥹,得出“云南取缔麻风工作虎头蛇尾”的结论:“有将全县麻风患者收容入所👨👨👧👦,而又听其自由出入者”,“有仅收容少数入所,而任多数散步四方者”,究其原因🔺,一是地方官不切实监督调查,二是经费左支右绌👂🏿,口粮匮乏,“虽有隔离所之名,实则虚设”。(云南省地方志编纂委员会🤛🏼,2002)抗战之后🚣🏽🧹,卢汉主政云南,于1947年颁布《修正云南各属麻风隔离所给养管理暂行办法》(以下简称《修正办法》),内容涉及管理、医疗、建设👸🏿、衣食补贴、埋葬🥑、婚育🌋、活动范围,在规则设置上颇为完备。因国家内战、法币贬值、缺医无药🥒、管理松懈3️⃣,麻风隔离患者或死或逃,《修正办法》无异于一纸空文。至云南解放,各地麻风隔离所大多仅剩一址废墟🤞🏼。

新中国成立后𓀎👨👨👦👦,政府面对麻风这一棘手的医疗和社会问题,纠正了民国时期很多颟顸的做法。虽然两任政权的举措基本都是调查⤵️、隔离和治疗,但落实方式大不相同。以云南为例,民国之调查为特派员督导,地方县属报告,隐匿者有之🐇,虚报者有之⚡️;隔离🌎,为警察肃清市面上的麻风患者,于深山老林之中画地为牢,强行迁入,大兵持枪👩🏽🚒,严防外出,而后管制松懈,放任而行🙍🏻,虎头蛇尾👷🏻♂️;治疗,虽有万国麻风协会及教会传递治疗信息,然受制于药物匮乏❇️,无药可治,虽号称为医院🧂👫🏻,实则宽敞牢狱尔。云南解放之后,人民政府依靠群众路线调查麻风患者数据,挖掘出大量隐秘数据。1956年—1958年,云南省卫生厅与各个地区合作,派出麻风防治队,深入81个县市,以群众线索为主,走村串寨😞,查出麻风患者13105人。与此同时,云南省政府拨款整顿和修复民国遗留的麻风隔离所和麻风医院,并根据上报数字兴建收容隔离机构(以下统称“麻风院”)👩🏻🦽。随着农业集体化以及“大食堂”的兴起🤦🏿♂️,在群众压力之下,医生劝导麻风患者入住麻风院👨🏽🚒📧。1959年年初,云南省共建麻风院272个🥢,收容患者10708人。麻风院设置的初衷是控制麻风👩🦯👰🏻♀️,收容治疗👨🎓,除了西药氨苯砜(DDS)试验及中医药研究外,云南省地州市培训麻风防治卫生人员,或在麻风院设置门诊,或派定期医疗队巡诊,进行积极干预。在群众运动的有效配合和各级卫生部门及人员的积极干预下,共和国一举实现了对麻风的控制(江澄,1999)🧑🏻🎨🙂。

20世纪80年代🙆🏽♀️ℹ️,随着麻风联合化疗(MDT)方案(WHO🚴🏻,2015)的成熟,消灭麻风成为切实可行的目标。90年代,云南基本消灭了麻风病,虽然每年都会出现几例新发病例👂🏻,但都能得到及时治疗🧖🏽。1988年🚶🏻♂️➡️,卫生部印发 《1985至 2000 年全国麻风病防治工作试行规划》✊🏽,所有现症麻风患者实行“联合化疗”,不再收入麻风院治疗🏚。至此,麻风在制度上告别了隔离时代。与此同时,诸多麻风患者继续留在麻风院生活⏯,但一部分麻风患者选择离开麻风院,返回家乡。三十多年来,因麻风患者死亡和返乡👦🏽,麻风院的规模越来越小。2018年,尊龙凯时娱乐前往云南调查的5个麻风院,人数在4人—20人不等🫢👩🏻🏫,且他们都已年过古稀,有的甚至已届耄耋之年。按照目前的身体状况🐩,十年或者二十年后,麻风院将永远成为历史的余烬🙇🏽♀️🧑🏻🦱。从学术研究角度而言🦸🏽♀️💇🏽♀️,若不及时挖掘麻风院的日常生活和麻风患者的心路历程👩🏼🌾,恐成遗憾🧜🏽♂️。

主体性是非常宏观的概念,“agency”和“subjectivity”都有此意,区别在于,“agency”代表一种“能动”,强调个体或群体行动自由,“subjectivity”则更为关注一般主体的建构过程。主体性与结构成对出现🎊,成为解释社会事实二元对立的概念。在人类学领域,主体性仿佛是贯穿学科阐释的一条线索,不过常常被结构所压制。涂尔干的社会决定论、结构功能主义𓀌、结构主义皆将主体性置于社会结构的重压之下👨👨👧。后来的民族志及一些启示性的思考💊,尤其是实践理论(代表人物有布迪厄、萨林斯、吉登斯)的兴起✫,或者彰显主体对社会结构的改造,或者调和主体与结构之间的二元对立,但都承认主体所具有的行动驱动力能够构成对人类本质的修正(Ortner, 1984🤚;Rapport & Overing, 2014)。主体性实践的内容极广🦒,涉及知识🎧、信仰、仪式🦬、道德🚊、法律、政治、亲属关系等各个领域。生存为第一法则,主体性实践要建立在生存基础之上🔢,这构成了主体性实践的第一面向👨🎓🧑🏿🍼,而生存基础上的发展,构成主体性实践的第二面向。人在社会中生存和发展,所能依仗的文化资源则成为探究主体性实践的经验材料👩🏿🌾。这些文化资源,可化约为个体主义、家庭主义和集体主义👔。个体主义意味着独立自主和自力更生(阎云翔,2016),麻风患者的食物生产能力尚不能果腹,更别谈个体发展,故个体主义无法完全承载麻风患者的生存和发展✊🏻。集体主义指的是个体借助集体或组织资源,如帮会、协会📄、单位、公司等👇🏿,达到生存和发展的目的,由于缺乏共识、资源和组织协调,麻风村内缺乏具有凝聚力的集体组织,不能为麻风患者提供依托🗞。在此情况下🦸🏽🔚,家庭主义则成了麻风患者既主动又无奈的选择🙇🏻,之所以“主动”,是因为个体对家庭的依恋近乎本能⏩;之所以“无奈”🩳,是因为除了家庭主义🏊🏻,几无凭借🧗🏿。

进入麻风院之前,家庭和社会虽对麻风患者施加压力🚶🏻♀️➡️,但同时也赋予其社会身份💩,并将其嵌入社会结构之中。进入麻风院,麻风患者从以前的家庭和社会中剥离出来⚁,其附着的社会结构瓦解🦻🏿,个体以原子化的形态被投入到另外一个空间。在麻风院生活,麻风患者一方面通过结盟的方式,模拟家庭🫶,另一方面通过婚育、搭伙等方式,组建家庭👨👧。在个体生命中,麻风患者从“人”到“非人”的坠落,是从离开家庭开始的☂️,而从“非人”到“人”的主体性努力👰♀️,也是围绕家庭行动的🐬。可见,作为策略🍴、工具或手段的家庭📳,在麻风患者的生命中发挥着主导作用。

谈到家庭主义🔟,不能忽视人类学家关于家庭亲属制度的讨论🏋🏻♂️。人类学关于家庭制度的讨论从学科伊始就开始了,古典进化论学者将家庭制度研究的重点放在母权制(巴霍芬)🎬、内婚制与外婚制(恩格斯)、亲属称谓(摩尔根)、家庭法(梅因)等议题。随着科学民族志的兴起❇️👩🚀,人类学家走出书斋前往海外从事田野调查,将研究向亲属和社会组织扩展🧔🏻♀️。之后🦵🏼,拉德克利夫·布朗的“单系血统理论”和列维·斯特劳斯的“集团联姻理论”成为家庭亲属制度研究两种重要且对立的理论(Radcliffe-Brown💂♀️, 1952🆓;Lévi-Strauss, 1969;蔡华🙍🏼,2003)🤦🏽♀️。二战之后,政治经济因素的介入拓展了家庭亲属制度研究的视野(利奇,2010)。在后现代主义思潮的冲击下,家庭亲属制度研究进入了批判反思期(Schneider, 1984;Peletz🧑🏼🦱💅, 1995)。尽管关于家庭亲属制度的学说林林总总🥁,但绝大多数都以常态的家庭亲属关系作为透镜👩🏼🦱,将违背常态视为对家庭亲属制度的威胁或危机🎣。常态的家庭亲属关系指的是基于婚姻和生育而形成的关系网络🫵,成员嵌合于整体社会👰🏻♀️,且在生活空间内行动自由👩🏻🎤。患有麻风属于一个违背常态的生物性事实🧍♀️🤽🏿♂️,而这一生物性事实具有强大的文化想象力和创造力,除了能够进入身体,还能够干预家庭🧚🏿,影响社会😭。这导致麻风患者所依附的家庭与常态家庭存在诸多差异。研究从非常态的视角去讨论家庭制度✅,便构成了一次从边缘反思家庭亲属制度的尝试🐍👍🏽。

麻风患者发挥主体能动性🏄🏼♀️,并非仅仅为了求生,其更深层的目的在于建构自身的社会身份,融入整体社会,延展生命的可能性⛎⏺。本文的研究问题就是麻风患者如何利用家庭文化资源,建构社会身份。麻风患者如何利用家庭文化资源,涉及麻风患者在不同生命阶段采取行动所利用的策略🕥🏭、知识和关系网络。为了更有条理地阐释麻风患者的主体行动💅📝,研究根据麻风患者依附家庭类型的不同,将家庭资源划分为原有家庭、拟制家庭和组建家庭。

三、原有家庭:藕断丝连的“他山之石”

原有之家🧪,是麻风患者被赋予初始亲属关系和社会身份的空间🪲。称原有家庭🈯️♒️,不称原生家庭的原因在于:原生家庭主要指儿女未成婚🛤,与父母生活在一起的情况。而麻风患者的家庭情况复杂,或来自核心家庭,或来自新生家庭,或来自兄弟姊妹联合家庭,尊龙凯时娱乐笼统称之为原有家庭🕦,以区别于麻风患者进入麻风院前所依托的家庭。

郭金华在比较艾滋病人和精神病人时,认为两种病人经历了不同的抛弃路径🧒🏿。艾滋病人经历的是从家庭抛弃到社会抛弃的过程,而精神病人则是首先被社会抛弃,尔后被家庭抛弃(Jinhua Guo🫄🏿, 2016;郭金华,2015;Jun Jing, 2017)。麻风患者的境遇类似精神病人,正所谓“患麻风,断六亲”,人一旦患麻风🚴🏻♂️,因其外显的样貌和被附加的道德污名6️⃣,被其他社会成员所厌恶、排斥🕟,乃至敌视🐴。在社会舆论之下,原有家庭承受的压力之重不言而喻,而家庭采取的应对措施极为有限🦻🏿,或锁于家中,或抛弃乡野。集体化时期之前,家庭尚可将麻风患者养于家中,集体化时期的来临无疑撕去了家庭最后那点温存的面纱🧑🏻🦼。无论是消极被动🥔,还是经劝服转而同意,麻风患者被陆续送到了麻风院。麻风患者离开原有的生活场域🤌🏿,相应的身份权🤸🏿♀️、继承权、婚育权和埋葬选择权被统统剥离🤷🏼,造成了从“人”到“非人”的坠落。

麻风患者被隔离🪛,对家庭而言👦,无论是主动,还是被动,都意味着空间抛弃👰♂️。但空间抛弃并不等同于关系抛弃。以田野材料而论,麻风患者与原有家庭之间既有断绝联系的,也有长效支持的🧏🏿。断绝联系的情况在核心家庭中较少发生,而主要发生在新生家庭和兄弟姊妹联合家庭。新生家庭断绝联系的方式就是离婚,解除法定关系。

50年代,麻风患者被集中到麻风院,人数最多时达四百多人。大部分没有结婚🙏🏿,只有十几个结婚的。那个时候,大家都害怕麻风🚪,在进麻风院前后👩🏼🌾,陆陆续续就离婚了❣️。(普伯,原赤寺区麻风院会计)

年轻时,我当过兵,还在天安门照过相◀️,这些经历在农村婚恋市场是“硬通货”。回乡之后,我很快就找到对象,成了家。然而,集体生产开始的时候,手脚开始溃疡🧇,疑似麻风症状,被卫生站确诊👱🏻,接着就被送到了赤寺麻风院。妻子回了娘家,她娘家又操办了一下,嫁给他人了🐷。(钱伯😏,赤寺区麻风院现任村长)

年轻时候🚞,咱是“十里八乡一枝花”,追求的小伙多了去了🧑🏼🎤。精挑细选之后♘,我嫁给了隔壁村的一个木匠😺。婚后不久🕴🏼,手指开始溃烂,眼角有些歪斜,去卫生院一查,被确诊为麻风。丈夫看到我从美人变成“丑八怪”,心里既嫌弃,又害怕⬜️,听说麻风院收容🤳🏼,就哄我去麻风院治疗,说等我回来。可不久之后⛱🦂,他就娶了新媳妇。我大哭了一场🪅,对男人彻底死了心▪️。麻风院解除隔离后🐂,我在镇上的集市碰到他,就用眼睛直勾勾地盯着他📅,也没啥想说的。(凤芬阿姨,清川县麻风院)

俗话说🦙,“夫妻本是同林鸟👩👩👧👦,大难临头各自飞”,但现实中是否存在爱情至上,不抛弃伴侣的案例呢?调研过程中👽,尊龙凯时娱乐从普伯口中得知两个未曾因麻风病离婚的案例。

赤寺区有个女人结婚多年,有丈夫🧏🏿♂️,有儿女💽,80年代初被诊断出麻风病☛,之后被送到麻风院隔离医治。两年后🧑🏽🔬,痊愈,回家跟老公和儿女团圆,继续过日子😲。

80年代,赤寺区春和镇有个白族男青年🪽,在石泉银行工作,为人精明能干,单位还派去省财经学院培训🍇,为晋升铺路🙌🏿🤷🏿。小伙年轻有为,二十多岁就讨到老婆,并生了孩子🤛🏿。有一年,他回农村杀狗🏅,烧狗肉,不小心被火烫到🧝🏿♀️🍄,一直好不了。最后银行将其送到皮肤站检查🙁,被诊断为麻风病⚒。妻子等了他三年🦶🏿,之后继续过日子🪬。

但尊龙凯时娱乐不认为上述案例能够证明爱情至上,一是因为故事发生在20世纪80年代,其时氨苯砜加利福平联合化疗渐臻成熟,配偶对麻风的恐惧不似五六十年代畏之如洪水猛兽,相守之情可期🍡;二是两个案例都有儿女因素牵涉其中,情感和关系难以割舍。夫妻之情脆弱,兄弟姊妹之情亦非坚如磐石🥐。据地方志记录,1950年和1964年🦹🏽♀️,就分别发生过弟弟为娶媳妇烧死哥哥📐,哥哥为摆脱负担活埋妹妹的故事。抛弃的故事一直在发生,只是大多没有那么惨烈。

幼时父母双亡,我跟兄长相依为命。1958年,自己被确诊麻风病,正值兄长找对象的时候🫸🏼。女方声称“如果不将弟弟送走🛥,就不会过门”。为了娶媳妇,兄长把我送到了麻风院隔离🤏🏻。还是没法原谅兄长的绝情,有一次我去镇上卖鸡蛋🧑🌾,碰到他♎️,怒目相视💆🏿,就跟盯着仇人似的🛍️。(昌林叔🤍,洢源县麻风院)

兄弟之情,虽不及“棠棣之华”描述得那么亲昵✤👨🏻🍳,但其中除了利益的纠葛,也有温情的萦绕🖖🏻。20世纪80年代😭,麻风院解除隔离,一多半麻风患者返乡🫵🏼。其时,父母大都离世👧🏼,就是麻风患者的兄弟接纳了他们的归来📈。

维系长效联系的情况主要发生在父母健在的家庭。20世纪50年代📜,麻风患者进入麻风院被隔离治疗🏛,但并非完全与世隔绝,是允许家属探视的⛹🏼♂️🫰。不过尊龙凯时娱乐所调查的5个麻风院与市中心的直线距离皆在15公里以外,且被河流、高山所阻隔。在当时交通不便的情况下💇🏼♀️,探视一次至少要走半天。家人探视频率一般几个月一次🎄,或者有急事才探视🚯。虽然探视频次稀少,但是探视权的保障为麻风患者能动地构筑与原有家庭的联系创造了条件🏀。日常生活中🙅🏼🥷,寻求家庭的衣食周济自不待言🎵,遇到生育、抚养、接纳、患病🧑🏿🎄、死亡诸事之时,麻风患者更将原有家庭视作后盾🐕🦺🎚。1950年公布实施的《中华人民共和国婚姻法》(以下简称《婚姻法》)规定🧟♀️,禁止“患麻风病或其他在医学上认为不应当结婚的疾病者”结婚。然而,人的情感迸发和荷尔蒙泛滥,并非法律条文所能阻拦。笔者调研的5个麻风院都出现过怀孕❔、生育事件。其时,怀孕的麻风患者会被要求强制堕胎😛,即便没被逮到🧑🏻🎄,麻风院的环境也难以养育婴儿🕘,求助原有家庭是必然之选🈳。

1964年我在麻风院搞对象时怀孕📛🛀🏽,也不知道是我隐藏得好,还是管理人员疏忽,反正“成功”躲过管理人员的眼睛🧔🏼♂️🤎。快生孩子的时候🤹🏼♀️💆🏼♂️,一想麻风院这边没法接生,生出来也没法照料孩子👴🏼,就找人捎信给娘家,让他们早点来麻风院附近住下接应,等孩子出生后便抱回老家照料。当时,我娘带着村里的稳婆一起过来🕋,土法接生之后,她们就带着孩子回家抚养了💞。有了孩子之后,家里人来探视的次数比以前多了,生活有了盼头。(善兰大妈,夏安县麻风院)

人的生产,稳固了麻风患者与原有家庭之间的联系。因为生育🌴,麻风患者可以从原有家庭获取持续的关注和资源🚧,为个体生存、改善生活和返乡创造了条件🍇。20世纪80年代,麻风院解禁👨🏼🍳,麻风患者可以自由回家了,家乡有孩子的麻风患者无一例外都返乡生活了。不过🎅🏻,解禁之后,也有很多家庭将麻风患者视作家庭负担,对接受之事颇为踟蹰🙋🏽。对此,麻风院组织原有家庭代表聚会,鼓励其帮助麻风患者返乡。

麻风院解禁之后,赤寺还有一百多个麻风患者🐾。通知家属来领人,可是大多数家属担心成为生活负担🤸🏻,不愿意领回家🎍。一方面,尊龙凯时娱乐召开家属代表会👩🌾,给家属做思想工作🥷🏽;另一方面✧,有些麻风患者就主动在家里人面前“表演”洗碗、扫地、种植、做木工活🏌🏿♀️,展示自己还身强力壮,能劳动,不会成为家庭的累赘。有的家庭觉着,既然麻风患者病也好了,不会传染,还有生活能力,就出点钱👊,捯饬一下原来的房子👩🏿⚖️,让他们回家,也别让人家说咱薄情🤌。陆陆续续🙆🏿♂️,五十多人返乡🧙,到1988年🫴,赤寺麻风院剩下47人🏎。(李伯🧏🏽,原赤寺区皮肤疾病防预治疗卫生站[以下简称“皮防站”]站长)

近一半麻风患者👨🏽🍼,或因明显残疾容易引起社会歧视而得不到家庭认领,或因身体残疾会给原有家庭造成经济负担而不能返乡🆘,还有的因为与原有家庭感情淡薄而不愿返乡。另外🍆👨🏽🎓,选择留在麻风院还有部分经济考量🐸,生活在此能够领取国家补贴,享受城镇低保🏢,一旦返乡则会丧失福利。地方政府在为麻风患者提供福利的同时🤸,忽视了享受福利的地域通用性🤞🏿,在一定程序上迟滞了他们的返乡之路🧛♂️。四十多人留守麻风院体现了社会结构的冷漠,但也需承认五十多人为达成返乡愿望而做出的反抗“廉颇老矣,尚能饭否”的主体努力。

麻风院解禁之前,麻风患者患病由卫生站负责,很少求助原有家庭;解禁之后🙇🏼♀️,麻风患者会根据与原有家庭的情感关系来选择是否寻求帮助。涉及死亡和丧葬🍙,麻风患者与整个社会一样,都将其视为人生中的一件大事。中国人讲究落叶归根𓀌,渴望去世后葬入祖坟🩳。但是“有恶疾者🙎♂️,不得入祖坟”的传统根深蒂固👩🎨,阻碍了麻风患者的埋葬意愿🪘。尽管很多麻风患者期望埋骨于桑梓之地,可事实上不得不埋葬于附近的荒山。然而🤽🏽♀️,火葬的推行给麻风患者发挥主体性提供了机会🧯。在乡下,虽然国家推行火葬,但受传统习俗影响✢🤽🏽♂️,土葬盛行💄,很少有人选择火葬。麻风患者却积极要求死后火葬,这一反常现象的背后是麻风患者利用火葬的象征意义,获取自身埋葬选择权的合法性努力🧛🏼♀️👨👨👦👦。如玛丽·道格拉斯(Mary Douglas, 2003)所言,污秽是对社会规范和秩序的违背🧑🏼🏭,意味着危险,而通过危险的清除🧛🏽♀️,如禁忌的产生❔、仪式的举行等,方能重新确立原有秩序,维系社会规范🌮。火葬,正如一场仪式,象征着一切归于尘埃👩🦯💪🏽,象征着灵魂的浴火重生🃏,在熊熊烈火之中,外界的一切病菌、身体的一切残缺、世间的一切污名统统归于沉寂⛹🏿♀️。麻风患者选择火葬🙅🏻,抛弃了土葬的秩序观,通过一场洁净仪式👷🏿,皈依了火葬的秩序观。这场洁净仪式将危险清除🙋,回到正轨,并为集体所容纳🪞,如赤寺区皮防站站长李伯所言🦹🏽♀️🐙,“烧了🧪,就干净了,就没人阻碍回家埋葬了⛹🏻👨🏼🚀。”

不管麻风患者与原有家庭之间是断绝联系的,还是长效支持的🧑🏼🤝🧑🏼,其家庭的知识🧔🏽,诸如家庭组建目的、家庭类型🗻、家庭功能、家庭角色、禁忌等皆因家庭濡化而获得,皆因集体记忆而传承。关于家庭的知识,可能因为尊龙凯时娱乐过于习以为常而忽视其价值。实际上🎎,正是这些常识性知识构造出了所有社会赖以维系的意义之网(彼得·伯格、托马斯·卢克曼,2019)。对麻风患者而言👱🏻♂️,家庭的常识性知识就是其发挥主体性的智力资源。

在原有家庭生活时👌🏼👩🦽➡️,麻风患者通过言传身教🥙、耳濡目染👷🏻,经历了濡化的过程🧓🏻。濡化,作为知识和价值准则被传递和被习得的过程,使麻风患者像其他人一样,获得了适应文化的能力👮♂️。在待人接物和迎来送往中🧑🏼🤝🧑🏼,麻风患者懂得家庭是社会行动的单元,个体力量微弱,需要依附家庭才能获得价值和认同🍮。在乡土社会☸️,称谓被嵌套于家庭🧏♀️🚴🏿♂️,成为户主之附庸👨🦽,只有在成家之后,个体才能获取独立的名字。

尊龙凯时娱乐在家的时候,旁人叫尊龙凯时娱乐老是“谁谁家的娃子”“谁谁家的姑娘”,仿佛尊龙凯时娱乐没名字似的。即便跟人家说自己的姓名,也叫不开。只有等成家了,人家才能正经叫尊龙凯时娱乐名字。(善兰大妈的老伴,夏安县麻风院)

家庭组织存在不同的类型🌯,在麻风患者以前生活的聚落,无非核心家庭👁、联合家庭和主干家庭三种🧼。生活在麻风院💆🏽♀️,可供选择的家庭类型有限🤳🏽,无非是搭伙过日子,可能的话,生育或收养孩子👎🏼,组成核心家庭。产生了家庭🔩🧜🏿,就有了结构和分工,就要扮演不同的家庭角色。

家里面有爹🧜♀️、有娘🤔🤘🏻、有娃🧱,每个人的角色不一样。在老家的时候,爹就跟头老黄牛似的🫰🏼,整天在地里干活,种庄稼👐🏼🍢,打粮食👮🏿♀️。爹很少笑,脾气老是不太好,有时还打尊龙凯时娱乐💗。娘有时候也下地里干活,在家的时候✫,就缝缝补补📰,烧水做饭,伺候一家人吃喝拉撒🧑🏼✈️。尊龙凯时娱乐兄弟姊妹几个,小时候围着娘转🕰。娘没上过学👩🏻⚕️,没啥文化🏇🏽,但总会给尊龙凯时娱乐讲些不知那儿听来的民间爱情、鬼怪故事🎪🎈。大一点尊龙凯时娱乐分担一些家务,捡柴火、烧水、做饭、刷碗,还有到地里干活。(常保叔🏋️,洢源县麻风院)

洢源县麻风院的常保叔对家庭内部的性别和年龄分工、严父慈母的传统定位的认识即来自原有家庭的耳濡目染。在此过程中,麻风患者理解了家庭作为生育合作社和经济共同体的功能。家庭还存在诸多禁忌,其中性禁忌最为严格。见识了诸多婚丧嫁娶🧑🏼💼,受到了亲族的教导🐕🦺,“五服之内不得婚配”的观念根深蒂固💂🏼。在麻风院也有血缘关系较近的男女,有的在一起搭伙做饭💫😲,但未听说有事实婚配的例子。这些关于家庭的知识和规则并没有因为隔离从麻风患者的记忆中剔除,而是通过两种形式不停地浮现😷:一是,原有家庭成员的探视,强化了麻风患者对家文化的认同;二是,麻风患者彼此之间“瓜田李下”“闲言碎语”“相互开导”等日常交流将家的知识和规则潜移默化地融入彼此的记忆💑。

由此可见,在很大程度上🏈,麻风患者的主体行动建立在原有家庭支持的基础之上,一方面麻风患者主动与家庭成员维系关系🫒,获取物质资源🙏🏿;另一方面麻风患者学习家庭知识🐴,为以后构建拟制家庭和组建家庭奠定了知识储备。

四、拟制家庭:守望相助的“义结金兰”

尽管原有家庭能够提供部分支持🧎♀️,但是在麻风院生活👼🏻😢,麻风患者还是要面对惨淡的��实环境👨🏽🍼。麻风患者虽然不是来自五湖四海,但也来自七里八乡。此前麻风患者被限制在家中行动,来麻风院之前,彼此不熟悉。进入麻风院,麻风患者看似进入自然法学派想象中的“自然状态”,实则不然🫅🏼,他们的行为受到一系列约束,一方面麻风患者被纳入到生产队,参加生产;另一方面👏🏽,麻风患者彼此的关系要被人类最原始的年龄和性别规则所型塑(Linton, 1942)🏃➡️。如此🌛,麻风院内的生活就如同一场尊龙凯时AG实验,可供尊龙凯时娱乐观察一群陌生人集聚何以形成一个社会🤦🏽♂️。

漫步麻风院👠🗼,经常听到麻风患者彼此以兄弟姐妹相称🧘🏿♀️,其实在血缘上,他们很少拥有亲属关系🏌🏿。“亲属制度是什么🧑🚒?”是人类学领域的一个经典问题⚁,涂尔干、拉德克利夫·布朗、列维·斯特劳斯、施耐德💋、萨林斯、蔡华等都为“亲属制度是生物性🧫,还是文化性”而反复求索和隔空辩论⛔。尽管他们的观点各异🤷🏽,但通过民族志材料,都承认亲属关系在一定程度上可以通过社会文化行动创建(刘宏涛,2016🚴🏿;Sahlins🧛🏼♂️, 2013📗;蔡华,2009)👩❤️💋👩。对麻风患者而言👌,社会文化行动指的是拟制✊🏿、构建类家庭关系🎷🧗🏻。拟制亲属,与自然亲属相对,其表现形式为继亲、收养、结义等。既然是拟制,那就是“视为”,将不符合规定的行为或状态也按照该规定处理。在此使用拟制一词,而不用年龄组的原因在于:麻风患者是通过结义的方式拟制亲属关系🧙🏿♂️,形成诸多类家庭小组👩🔬;年龄组则更强调因年龄差异而形成的共同体。

麻风院的社会结构与常态社会不同🤚🏿,常态社会是依据生育和婚姻自然形成的社会形态,而麻风院社区则是由于隔离治疗人工形成的社会样貌。常态社会的家庭,父母、兄弟姐妹、子女及其他亲属角色齐全,而麻风院内虽然初始麻风患者从十几岁到四十几岁不等,但基本属于同一代际,这意味着麻风患者的拟制家庭是单代际的🥞。虽然家庭是拟制的🧑🦼➡️,但并不是彼此兄弟姐妹相称就形成了拟制家庭,而是需要一定的仪式,需要承担一定的道德义务和互助责任。

麻风院内“三哥”“七妹”的称呼,到底是基于礼貌的社交礼仪,还是有过结拜的仪式🕵🏿?“桃园结义”的故事将结盟兄弟的情义推到了极致,其所塑造的结拜范式也构成了中国社会对平辈拟制亲属的文化想象👣。尽管大多数麻风患者没有读过书🚪🐼,不识字🧚🏽♀️🏚,但因《三国演义》故事的传播🔳👛,“桃园结义”的画面镌刻于他们记忆深处。

刚到洢源麻风院😈,人生地不熟🕵🏿♂️,那时候我才14岁🍿,就觉着瘆得慌。心想着抱个团,日子好过点,就跟同乡年龄差不多的三个人,朝着对面那个山,模仿“桃园结义”的样子跪下👨👦👦,有样学样地说着“有福同享、有难同当”。那些年🦩,麻风院人特别多,像尊龙凯时娱乐这样子,结拜兄弟的情况还挺多。不光尊龙凯时娱乐男人🖖🏽,那些女人也三五成群的认干姊妹♣️。也有男女之间认兄妹👨🏻🦯➡️🐩、认姐弟的🥿,当然,很多人想法就没那么单纯。是不是都搞过结拜仪式?那也不是👩🏻💻,大多数称兄道弟、呼姐叫妹的结拜过,有些人缘差的,没人愿意跟他结拜。那个时候,结拜了↩️,就抱团了,别人就不敢随意欺负你♏️。没结拜的👰🏻♂️,经常会被笑话、被欺负。上面发东西的时候,尊龙凯时娱乐就能抢到好的🏚,而没结拜的那些就只能捡剩下的。(常保叔,洢源县麻风院)

麻风患者结拜👩🏿🎨,除了抱团取暖外,还模拟家庭一体典范👩🏼🚀,谋求在麻风院社区内的名誉和优势地位🤹🏼♀️。梅因(Maine, 2009)在《早期契约史》中写道:旧的法律在人出生时就为个人确定了无法改变的社会地位💅🏽,现代法律则准许用协议的方式为自己创设社会地位🧎🏻♀️➡️。结拜,如同一纸协议🎒,重新为自己创设了社会地位。麻风患者通过结拜🧑🏿🍼,创设社会地位🐸,获得社会身份👈🏼,自然也附带着一系列的责任和权利。责任和权利都统一于互惠之中🧔🏼♀️,既享受结盟兄弟姊妹的照顾,又要接受结盟兄弟姊妹的求助🤹🏽♀️🧑🦳。日常生活中,互惠主要体现在劳动、政治斗争、侍疾、养老、丧葬等方面。集体化时期,初来乍到的麻风患者也要投入集体生产。其时👨🏭,政府在麻风院周边划拨了土地👱🏿,用于组织麻风患者生产🚻。外派的村长和会计按照麻风患者的性别、年龄和健康程度设定工分登记标准。除了国家每月补贴的大米、食用油外🥼,麻风患者也要出工赚取工分📝。由于是集体生产🍙🥐,就会涉及劳动分工和协作的问题。麻风患者虽然不能主导分组,但经常通过事先提出诉求🍧,或向村长和会计“示好”(如送大米🤸🏻、蔬菜),影响分组结果,以便与结盟兄弟姐妹划到一起。麻风患者之所以热衷于分组,或为了在劳作之时互相帮衬,或为了规避打小报告事件,或为了缓解生活的乏味与冷漠,或兼而有之。事隔多年,常保叔依然记得1959年在采石场劳动的场景。

村长组织尊龙凯时娱乐到采石场抬石头🦸🏿♂️。两人一组,把石头装进竹筐🏧📞,再抬到工地上去。那时候我年龄小,力气也小🈴🏊🏻,抬筐晃晃悠悠的🫳。跟我一组的那个人就开始抱怨,阴阳怪气的。说什么我害他浪费力气🧍🏻♂️👫🏼,耽误他赚工分🧑🏼🦲,我没劲就别来逞能🙊,装什么好汉🙎🏽♀️。我有些生气,一甩竹筐,看他怎么办🏊🏼♂️。他马上就去跟村长打小报告去了,说我消极怠工,说没人愿意跟我这种人一组。村长也认为是我不好🙍🏿♀️,还当众批评我🏄🏿♀️,其他人也跟着指指点点。盟兄看到这一幕,走过来说,“常保今天身体不舒服,给他分配的活,我帮他干”🌻🛀🏻。听到这话,真暖心窝子🤾🏽♂️🤸,觉着没白结拜。(常保叔🔒,洢源县麻风院)

有人的地方就有江湖🤣。在争夺有限资源的场景下,江湖意味着对内联合和对外斗争。据1974年就在赤寺区麻风院做会计的普伯所述👩🏼🏭💅🏻,麻风院解禁之前,麻风院由公社派人管理,麻风患者属于被管理者,虽有些小冲突和小摩擦,但基本上懂政策,能和平相处♟。麻风院解禁后🚵♂️,由麻风患者自主管理,便产生了村长职位的争夺。村长的产生实行推举制,一般选择相对年轻力壮和身体健康的男性🕵🏿♀️。之所以实行这样的推举标准🗽,是因为村长要承担与民政部门和疾控中心联络👲、购买和分配物资、安排照料任务等责任🎭,需要体力和精力的保障。80年代🪩🧑🏽🚒,住在麻风院的老人尚属年轻力壮👨🏻🚒,争夺村长职位自在情理之中。尊龙凯时娱乐在调研中得知,5个麻风院都出现过争夺村长职位之事🧑🏻🌾。有意竞争村长者🫴🏿,其最稳定的同盟就是盟兄弟姐妹。推举之时👨🦯,竞争村长者相互比拼声望,声望高者,被疾控中心指定为村长。如果竞争成功🚕,村务就由村长及其盟兄弟一起把持👨🏼✈️。而今,麻风患者垂垂老矣,大都已无争强好胜之心🦹🏽♂️,村长一职往往由疾控中心指定行动方便、年纪轻者担任。在调查的5家麻风院中,除了赤寺区麻风院尚有“权力的游戏”外,其余都已甘于恬淡。

赤寺区麻风院的厉海星(已瘫痪🧗🏻,行动不便🙌🏼,丧失竞争村长的资格)怀疑村长分配物资时中饱私囊👨👨👧👧,联合盟兄弟杨保林一起斗争。等疾控中心的人来探视的时候🙍🏼,两人以查账为名向村长发难👰🏼♂️。查账无果🚊,厉海星又提出带有“权力制衡”和“民主”色彩的“共同管理和监督”方案,要求自己担任副村长🥱,杨保林充当会计🚞。疾控中心本着息事宁人的态度,同意了这一方案。而今🗾🦐,虽然闲言碎语不断,但是整体相安无事。(李主任📝🙆🏻,赤寺区疾控中心主任)

在民间,老有所依和病有所依的期待蕴含于孝道逻辑之上,即以家庭为轴心,每一代人在抚育下一代人的同时,还要承担起赡养上一代人的义务(费孝通,1998)。当衰老降临,麻风患者或无子女🍨,或子女不在身旁,孝道逻辑无法运作👨🏼,但侍疾和养老的需求又不能因孝道逻辑缺乏可行性而中止,这就需要超越家庭的文化因素介入。方静文(2015)在研究超越家庭养老时🫴🏼,将目光专注于太监和自梳女。太监和自梳女没有婚姻👱🏿,没有子嗣🧛🏿♂️,其养老或依靠过继子嗣或徒弟🗜,或依靠义结金兰的兄弟姐妹。麻风患者的境遇与太监和自梳女相似🧚🏻♂️,但因无过继子嗣或徒弟🪣,当有病有灾之时,依靠的是义结金兰的兄弟姐妹。

我今年76岁,已经送走了两个姐妹🏰。(19)68年的时候🙎🏼,我眼角有些歪斜👯♂️🦸🏽♀️,去医院看🤹♂️,查出患了麻风,就被送到河畔麻风院了💓。来到这之后,跟几个小姐妹玩得挺好的*️⃣🧜🏼♂️,就结拜了。当时就想着,不管怎么样,人吃五谷杂粮,哪有不生病的🥸,结个伴帮衬着也好🧏🏽。说到侍疾和养老🧏,尊龙凯时娱乐这就是“年轻的照顾年长的,健康的照顾不健康的”,跟接力棒似的🌘。我年纪最轻🗓,伺候走了两个姐妹。一个是(20)07年走的🖕,另一个是(20)11年走的🚣🏿♂️。她们走之前,我就隔三岔五地去她们屋端茶倒水🧑🏻🚀,照料一下生活起居🏌️,陪着说说话🥂,开解一下。死也是种解脱,咱们下辈子投胎都健健康康的。现在院子里没比我更年轻的,我身体还行,跟村长搭伙过日子,相互照料着,也没那么无助。(黄一琼阿姨,河畔麻风院)

盟兄弟姐妹之间可以相互照顾,那没有或丧失了盟兄弟姐妹的麻风患者又该如何应对呢👨🏻💻?除接力式外,麻风院还存在着排班式、遗赠式和市场式三种照料模式。排班式照料,指的是遇到有病有灾时,由村长组织排班🍚🧑🧑🧒,身体健康的人分时段照料。这种方式的运作是基于人对未来不确定性的恐惧而产生的互惠。遗赠式照料🤹🏻♂️,类似《民法典》中的遗赠扶养协议↙️,扶养人承担遗赠人生养死葬的义务,遗赠人的财产在其死后转归扶养人。市场逻辑也进入了麻风院,麻风患者拿出政府给予的补助✋🏿,与身体相对健康的人协商,花钱购买照料服务。在实践中,麻风院的照料模式以前主要是盟兄弟姐妹的接力式照料👨🐜,而今人员凋零,转变为排班式照料♦︎。衰老涉及死亡☄️,死亡涉及丧事和财产继承🧖🏿♂️。麻风患者视死亡为人生大事,未雨绸缪,用国家的补贴提前买好“大板”(棺材),并跟盟兄弟姐妹约好,谁后走🧑🏼🔬𓀑,就给前面走的人筹划一下丧事。丧事一切从简🛁,埋葬之后,烧烧纸钱,祭拜一下。死者的财产继承与其生前照料挂钩🏮,盟兄弟姐妹照料的,财产就留给盟兄弟姐妹🧎♂️➡️,麻风院组织轮班照料的↩️,财产就归集体所有。

在麻风院,麻风患者仍然希望并且十分努力地保持与家人的联系🧑🏿🏫,然而麻风院偏远的设置必然意味家庭亲属关系的疏远。即便是家人到麻风院探望,麻风患者与亲属的交往频率也受到极大限制➗🤲🏿。此时,基于结拜仪式创建的拟制家庭👓,展示出麻风患者构建社会关系👦🏽,应对结构性无助的主体性努力。家庭,这个习以为常的概念,在麻风院的生活实践中,超越了生物性枷锁,更多地接受了社会行动所赋予的文化意义。未必在同一屋檐下生活🏒,未必完整地履行了传统家庭的功能👍🏻,义结金兰的文化实践,为麻风患者嵌入麻风院的社会结构创造了条件。在麻风院这个微型社会中,三五成群的麻风患者在劳动👴🏼🐄、政治斗争、侍疾🫘、养老、丧葬等方面彼此互惠🫱,构筑了一道基于生存逻辑的关系网络。

五👩👩👦👦、组建家庭👵:正常家庭的“玉汝于成”

1980年,鉴于麻风病已非不治之症,国家修改了《婚姻法》,规定“患麻风病未经治愈或患其他在医学上认为不应当结婚的疾病”的人禁止结婚🖨,即已治愈者可以结婚,从制度上将麻风患者的身份转换为正常人。之前👛,1950年《婚姻法》禁止麻风患者结婚。以长时段而言,在古代社会,虽然法律未明确禁止麻风患者结婚😝,但是解除婚姻的理由从侧面表明了社会对麻风患者婚姻的态度🤙🏽。解除婚姻依据的是“七出”。麻风属于恶疾,患麻风者“不可共粢盛”(不能参加祭祀),即便有“三不去”的条件🗼,也可径行休妻😶🌫️,不受限制。“七出”“三不去”是礼制上的规定,法律儒家化之后,在法律层面也是如此。作为中华法系代表的《唐律疏议》(长孙无忌等,1983)➡️,在“户婚”一章中就明确规定,“有三不去而出之者,杖一百,追还合。若犯恶疾及奸者不用此律”。之后的宋辽夏金元明清亦沿用此精神🏊🏽♀️。民国时期,《中华民国民法典·亲属编》(中国法规刊行社编审委员会,1991)因循旧制,规定:婚姻当事人一方“有重大不治之病者”🧘🏼♂️,“有花柳病或其他恶疾者”,他方可解除婚姻。

规则和制度这些结构性限制,或积极限制🤲🏼,或消极限制,既不能遏制麻风患者自然迸发的荷尔蒙,也不能消解麻风患者组建家庭的热忱🧙🏼♀️。如果不考虑性少数群体,要组建一个家庭😏🥹,需要有一个丈夫、一个妻子,若要完成代际继替,还需要一个或数个孩子。集体化时期,麻风患者大都年轻,尚未婚配👮🏻,即便婚配者⚓️🦻🏽,也因病离婚,正处于性活跃期,存在自然的生理欲望。两性相吸🏄🏼♂️、暗自爱慕、偷情热恋、非正式的家庭组合这些外部世界的人间情感在麻风院也同样上演着,即便受到禁锢🕚,仍然顽强持续,只是其生育受到重重限制,被强制堕胎者🤾🏽♂️,不乏其人🧑🏿🌾。

尊龙凯时娱乐当时搞对象,都偷偷摸摸的🌝,被抓到是要被批斗的🛀。有一次我和对象偷偷去后山约会被村长抓到了。那个村长挺可恶的,把我捆在树上,然后组织其他人一块批斗我🥪。他说尊龙凯时娱乐不遵守政策,不守规矩。我就反唇相讥说他是“饱汉子不知饿汉子饥”🧘♀️,大家哄堂大笑,跟着起哄,批斗会就不了了之了🙎。其实当时很多人都偷偷搞对象,村里虽然禁止搞对象❎,但是哪管得过来呀🪳🍽!他禁他的,我谈我的。(常保叔,洢源县麻风院)

恋爱事件频繁发生,麻风院干部干脆持放任态度🕜,甚至一部分负责管理麻风院的皮防站工作人员也都私下默许了偷偷发生在麻风院比较固定的两性关系和非正式组合的婚姻。睁一只眼🫒,闭一只眼♞。不管怎么说,搞对象都是较为平和的行为,当时麻风院在两性关系上最大的问题是因男多女少而产生的争夺女人的矛盾🤟🏻。一旦产生争斗🤷🏽♂️,村长就要居中调解👐🏿,矛盾虽然暂时被压制,过段时间又会借助别的事情继续争斗起来。因为男多女少,麻风院经常传出一些流言,如女人跟很多男人睡觉🐜,排班发生性关系之类💇🏻,外界以为麻风院处于巴霍芬笔下的“杂交时代”。尊龙凯时娱乐为此求证过以前的村长和会计,事实并非如此😆。麻风院的确发生过一个女麻风患者跟很多男人处对象的情况,但并不是同时进行的,而是在不同的时间段谈不同的对象。男多女少,以及女性普遍比男性寿命长的事实🌑,还促成了一种婚姻现象👨🏻🎨🧛🏽♀️,就是女性普遍拥有多次婚姻,如上文提及的善兰大妈就在麻风院里结过四次婚🖍。

目前,在5个麻风院中,赤寺区麻风院已无女性,清川县麻风院没有夫妻对🏋🏽♀️,虽有两男两女💔,村长跟其远房表姐搭伙做饭,另外两人各自过日子;河畔区、夏安县、洢源县三个麻风院尚有夫妻对。谈到在麻风院找对象这事,洢源县麻风院的常保叔用“竞争激烈”来形容。

60年代,洢源麻风院有两百人👶🏻,而女性不到三十人,咱找对象还要找看得过眼的,就更少了。僧多粥少🙈,竞争就激烈。再说,咱又不是潘安🛐,姑娘凭啥喜欢咱🤸🏽♂️。为了引起姑娘的注意和好感,在她面前劳动的时候显得自己很麻利,很能干,平常有事没事给姑娘干点活,显得体贴点。麻风院成了十来对✍🏿,也没办婚礼😸🎅🏽,那时候房子少🦹🏻♀️,男女分开🛀🏿,也没法住在一块🫳,但大家都知道谁跟谁是一对。当时,大家都挺羡慕尊龙凯时娱乐这些成双成对的🎁。80年代🧖🏻,麻风院解禁,尊龙凯时娱乐回老家🌻,补办了结婚证。在老家,咱跟其他人一样,有家有室的💿,生儿育女,别人也不敢太欺负咱,最多背后说咱得过麻风,不会骂咱光棍,骂咱绝户。当时回老家的有六七十人🫵🏻,除了以前在麻风院谈对象的𓀝,两三个老家富裕的给张罗个对象的,其余的都光棍了一辈子。(常保叔,洢源县麻风院)

麻风患者跟健康人结婚的案例虽然少🦹,但在5个麻风院都听说过,除了依靠原有家庭的帮衬之外,也有完全依靠个体行动的。

我是(19)60年生人🛍,(19)75年被查出患麻风,好在发现及时💅,除了脚部有些溃烂外🧎♂️,其余无碍,不影响正常行动。祖父是老木匠,我从小跟着他学了个七七八八🗻。在麻风院👎🏽,闲来无事,就找找木头,做做桌椅板凳,有时送给麻风院里关系好的人🐄,有时拿到集市上去卖,赚点小钱✦。组建麻风院时📹,公社划分了一块地🏋🏽♀️♤,90年代近一半麻风患者回家,大家种不过来🚣🏿,就对外承包一些🛻,渐渐地跟附近的村民熟络起来,我跟山岐村的刘老汉成了朋友🍹。得知刘老汉家的三姑娘养成了老姑娘🧦🛁,我就想把她娶过来做媳妇。之后,我就有空没空帮刘老汉干些农活📡,过年过节送点桌椅板凳🛄,酒前酒后谈谈自己麻风已愈,身强力壮🛍。准备工作做足之后,就跟刘老汉提亲🎪。到现在,三姑娘跟我在麻风院一起生活了25年。(普才叔🐈⬛,夏安县麻风院)

麻风患者对爱情和婚姻的渴求,并非仅仅源于生理的冲动和欲望,更源于“在一起”对抵御结构性无助的功能。田汝康(2008)在《芒市边民的摆》中陈述:婚姻,是一道分水岭𓀀,意味着一个生命阶段的结束,另一个生命阶段的开始;新的生命阶段,夫妻自立门户,构成社区中独立的生活单位🤵🏻,并对外承担公共事务,成为彻彻底底的社会人🚃。结婚🪛,对麻风患者,尤其是男性而言,意义更为重大👩🦽➡️,不仅意味着在麻风院女人争夺战中大获全胜🧔🏼♂️,也意味着抱团取暖组织的建立,为更好地嵌入整体社会结构创造了可能。

《礼记·婚义》言:“婚姻👊,合二姓之好🚣🏽♀️,上以事宗庙,下以继后世”🙆🏼。传宗接代、祭祀祖先,是传统文化赋予婚姻的使命,麻风患者虽然不会如此简洁文雅地表述婚姻的生育职责🤌🏽,但视生育孩子为婚姻之后的应然结果。早在麻风院解禁之前🤳🙅♂️,搞对象者就偷偷生育孩子𓀐。麻风院内禁止生育,未分娩者会被要求堕胎。怀孕的麻风女患者意欲生下孩子,不得不想方设法遮掩🚵🏽♀️👨👧,与管理人员“**”。运气好者,能够诞下婴儿。那时,法律对分娩的婴儿没有规定,活埋麻风患者新生儿的流言却在私下传播👨👧👧。麻风患者不得不求助于原有家庭前来接应🫴🏽,并代为养育。麻风院解禁之后👩🏿💻,生育子女的麻风患者或回家照料孩子👨🏻🦼➡️,或接孩子回麻风院抚养。而此时🏕,有的麻风患者夫妇已过黄金生育年龄🤦🏽🦸🏼♂️,可拥有孩子的愿望根深蒂固🟤,总觉着缺少孩子,家庭不完整。于是🚨,收养弃婴成为麻风患者夫妇构建核心家庭的一种选择。

跟村长搭伙过日子时✉️,我已四十多岁,怀不上孩子。可总觉着没有孩子,不像家的样子。村长虽然不说🎽,但心里还是想要孩子🚼。1985年,他骑着果下马下山运东西的时候♋️,听到在山坡上有婴儿哭👩🏽🦰,判断是弃婴🧜♂️,觉着可怜,就抱回来。我觉着正好尊龙凯时娱乐抚养,家也就完整了💆🏼♂️。(黄一琼阿姨𓀃,河畔区麻风院)🧑🏿⚕️。

生育或收养之后,涉及养育问题,除温饱以外👧🏿,最重要的是进入国家教育计划。进入国家教育计划的前提是拥有合法户口。自己生育的儿女,只要麻风患者夫妇办理结婚证👨👦👦🔰、出生证,户口自然无碍,但对收养子女的麻风患者而言🚐,办理户口颇为不易😤。为了给子女搏一个未来,麻风患者不得不与户籍警察斗智斗勇。

孩子长到七八岁时🧓🏻,面临着上学读书的问题。我就去派出所户籍科给孩子上户口。可是办理户籍的警察回应,“只要你拿出生证明来🧥,我就帮你入户口。不然❇️,别人跟你有样学样,我这工作咋做?”“孩子是捡来的,我去哪儿给你找出生证明去🐑!这不是特殊情况嘛,你就特殊对待吧。”户籍警察充耳不闻🥦。前前后后去了三次,结果还是那样。第四次去的时候,我火气有些大♋️,直接跟户籍警察说,“我这是最后一次来找你👨🏽🏫,你要是不给孩子上户口,我就天天带着孩子去你家门口静坐🧍♀️🤣。你走到那🛡,尊龙凯时娱乐就跟到那。实在不行,我把孩子弄你家,让你给养。我知道这不对,但这是你逼我这么做的”。之后,我带着孩子有空没空在那个户籍警察家出没,他老婆害怕出事😼🚵,最后催着户籍警察想办法帮忙登记了户口。(河畔区麻风院👳🏻👨🏻🦯,村长)

教育有赖于家庭的经济支持,年级越高🕵🏻♂️🤷🏼♂️,经济投入越大。对普通家庭而言💆🏻♂️,维持子女教育都颇为不易,更何况麻风患者家庭。为了维持子女的教育👨🦲🕗,麻风患者除了申请贫困补助外🏞,还要积极地投入到生产当中🧭,辛勤种植、捕鱼逮虾、骡马运输、饲鸡养鸭、外出打工,维持家庭生计。据附近村庄的人言,附近村民存在隐性歧视心理👩🏽🎨,麻风患者生产的农副产品基本滞销。麻风患者不得不委托麻风症状不明显的同伴起早贪黑去远一点的集镇销售。

在家乡接受教育期间🧑🏿⚖️,由于其他家长的闲言碎语,麻风患者的子女在学校也受到隐性歧视𓀄。虽然极少出现公开抵制麻风患者子女的情况👍🏼,但麻风患者的子女很难与健康人家的同学做朋友,更多的是同病相怜者抱团取暖🚇。待婚配之年🏀⚇,麻风患者子女的婚配对象主要有两类人,一种是同病相怜者,与其他麻风患者的子女结合,彼此知根知底,容易形成身份认同意识,“相看两不厌”;另一种是异地者🎸,社会空间流动在一定程度上创造了不完全信息环境,麻风患者子女外出工作,两情相悦,自由结合,即使以后知道麻风之事,因是可愈之症,也多半会谅解。麻风患者后代的社会融入就在代际繁衍对麻风污名的消化😳,以及人口流动带来社会身份流动的过程中完成了👃🏼🧾。而今,麻风院里的老人都已过古稀之年,有子女的,也基本有了后代,已是“三世异堂”⛲️,甚至“四世异堂”🙆🏻♂️。逢年过节,子孙探望😏,多少能够享受一些天伦之乐🤵🏻。虽然从孙辈的距离和表情中,麻风康复老人能够读出嫌弃,但看到自己的血脉在延续,心中的不快也多半释怀。之所以能够释怀,原因在于中国文化对个体生命价值的界定。中国人的人生意义和价值不在于自身,而在于代际之间🤼♂️,要紧的是光宗耀祖👩🎨,传宗接代,养育出色的孩子(费孝通、李亦园,1998)。当意识到血脉在延续,麻风患者也感到自己像健康人一样完成了生命任务,融入了整体社会。

“寻找配偶、组建家庭😦、生儿育女”是社会对健康人群的期待🥅🐭,对非健康人群👥,尤其像麻风患者,社会不仅不抱期待🧒🏼💸,甚至会设置制度障碍。随着医学科学的突破,麻风可被治愈,限制疾病患者行为能力的法律条文因而被修改和废除。这是医学科学对社会结构的修正👰🏽♀️,尽管这种修正及时迅速,但是制度所形成的惯性却拉长了整个社会的适应时间😮。这种惯性,或者是与之前法律条文捆绑在一起的规则条例🏋🏼♂️,或者是法律对社会认知和社会评价的形塑���都为麻风患者及其子女在择偶💨、生产𓀊、生育、收养🔀、养育👨🏼🏫、教育👳🏻♀️、就业等方面的生活制造了障碍💌。尽管社会结构给麻风患者的创造性行动留下的空间太小,但是麻风患者还是费尽心思地组建家庭🐳,维持家庭的完整,应对生活的无常🚓。

尽管麻风患者组建核心家庭在理论和实践上能够“玉汝于成”,但不能忽视的是,结构的力量依旧强大👩⚕️🧜🏽♂️,麻风院内依旧光棍居多🌊。目前生活在5个麻风院的麻风患者近五十人,即便算上搭伙过日子的,也只有6对“夫妻”,其余都未能组建家庭😶🌫️。他们并非是后现代主义鼓吹的“单身主义”,并不是 “能达目的而不欲”,而全是“欲达目的而不能”🦸🏿♀️。

六、家的交织和社会身份的建构

家庭这个概念几乎与社会一样古老👩🏻🎤,因经济条件、宗教信仰、居住方式、法律制度的差异😐,形态各异,没有通用的模式⛳️。但提及家庭,历史记忆和社会常识往往披之以温馨的面纱,视之为避风的港湾、幸福的摇篮、意义的皈依。主流观点认为,家庭的基石是互帮互助🍒。虽然大量的经验研究表明🧑🏻✈️,家庭内部的性别不平等、代际冲突普遍存在,历史记忆和社会常识往往怀旧,且大多不切实际🚶➡️,但是对外界而言🔈,家庭作为社会最基本的组织,能够缓冲社会压力对个体的直接冲击👩🚀。

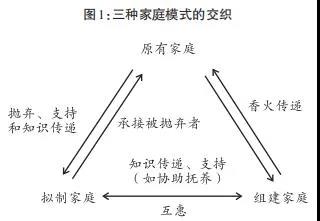

原有家庭👩✈️👩🏽💼、拟制家庭🧵、组建家庭是麻风患者主体行动所利用的家庭模式👂🏿👂🏿。这三种家庭模式并非截然分开,而是交织在一起,共同构成了麻风患者对家庭的想象和实践。无论是主动,还是被动🤾🏿♀️,麻风患者被原有家庭空间抛弃是其另一个生命阶段的起点。此后🤌🏿,麻风患者搭建拟制家庭,维系个人生存和获取优势地位。被原有家庭空间抛弃不等于亲缘关系的抛弃,麻风患者积极维系与原有家庭的关系🌦,在一定程度上支援了拟制之家。无论被抛弃,或被支持,原有家庭通过濡化传递给麻风患者关于家庭的知识🙍🏻♂️,诸如家庭组建目的、家庭类型、家庭结构、家庭功能🦒、家庭角色、禁忌等,都会潜移默化地指导麻风患者的行动,既塑造拟制家庭的形态🦹🏽♂️,又影响组建家庭的样貌。除了家庭知识的传递外,原有家庭承担了部分组建家庭养育的功能,而同时组建家庭实现了原有家庭香火传递的期望📏❤️🔥。另外,在麻风院内,拟制家庭和组建家庭,因其交集成员的存在😰🥗,致使彼此处于一种互惠的互动之中📨。

图1

无论是原有家庭藕断丝连👨🏽🔧,拟制家庭互惠相望👯,还是组建家庭玉汝于成,麻风患者都努力通过主体行动,使自身嵌入社会结构🔯。麻风患者深知🔋,只有将自己嵌入社会结构,找到自己的位置,才能像健康人一样生活。在尊龙凯时AG意义上,结构意味着社会对个体的影响🈷️,能动则指的是个体的行动自由以及对社会的形塑作用(Archer🫱🏿, 2003;吉登斯🧙🏽♀️🧑🏽🦳,1998)。于结构而言,社会对麻风患者的期待起初是自生自灭,随着医学科学的革新和麻风的可愈👰🏽♀️,社会更改制度,解除隔离💇🏽♂️,增加补贴,允许结婚生育,消除了麻风患者融入社会的制度障碍,但是由于前置制度和固有观念形成惯性,制度虽容纳麻风患者回归🧔🏻♀️,但民众依旧畏而远之⛹🏼♂️,社会期待并没太多变化。

底层所表达的物质需求,总会以某种合法的文化形式表达出来(王晓毅😻、渠敬东,2009)⛹🏽。身患麻风,被原有家庭空间抛弃📼,麻风患者的身份权、继承权、婚育权和埋葬选择权统统与原有家庭分离👮♂️👱。在结构性无助的情况下,麻风患者从未放弃对正常人社会身份的追求🙎🏻,借着“空间抛弃不等于关系抛弃”,主动与原有家庭保持联系,获取物质及精神上的支持,甚至为了埋葬故里,主动选择火葬。身处麻风院🚣♀️,举目无亲,生活惨淡,麻风患者通过义结金兰⚂,创造拟制家庭,一来获取麻风院社区内的优势身份👵🏻,二来在劳动💇🏼♂️、政治斗争、侍疾、养老👨🏿🎨、丧葬等方面互惠,搭建基于生存伦理的防护网络👨🏿🦳🖖。亲密关系在麻风院生根发芽,麻风患者与管理人员斗智斗勇,勇敢地结合🦛。基于医学科学突破和国家政策调整,麻风患者使婚姻合法化🤳,或生育☁️,或收养,在辛勤劳动和抚养子女的过程中组建起完整家庭。麻风患者大费周章地利用家庭文化资源左冲右突,在于维系生存✊🏽,在于排解孤独和寂寞🦎,更在于建构自身的社会身份🧡🏹,获取生而为人的尊严。

麻风患者的认知逻辑具有两重性,一方面在与社会互动的过程中不得不认同自身非健康人的身份👰🏼♀️,另一方面又认为都是“两个肩膀扛一个脑袋”的世人🤸,凭什么注定被如此差别对待?人具有行动自由的权利,可以自由地跟家人生活在一起👋🏼,自由地恋爱☞🫵🏼、自由地结婚、自由地生育和养育、 自由地选择埋葬地点,为什么麻风患者的自由权利却被重重限制?麻风患者不停地编织着家庭,实质就是在编织自己的社会身份🌱,借由为子为女、为兄为妹、为夫为妇、为父为母的家庭角色,融入整体社会😋,像正常人一样活着。在这场构建社会身份的斗争中,有人成功了,有人失败了,可不管怎样👭,利用家庭策略,建构社会身份的过程,何尝不是麻风患者主体性的一次次展演。但不得不承认,一旦确诊🪨🧕🏿,麻风患者的身份就挥之不去,不管麻风患者如何利用家庭策略👨🏿,也不能消解这一身份⛄️。尽管麻风患者发挥主体性能够克服生存发展的一系列难题,但是附着于身的标签却无法撕掉🪧,这无疑是社会身份建构的瓶颈。

简而言之,在经历过一系列的人生挫折之后🤹🏽♀️,麻风患者不仅将家庭——无论是原有家庭、拟制家庭,还是组建家庭——视作身体存放和情感依托的场所,更重要的是他们将嵌入社会结构👨🦳、构建社会身份🍰、获得主体尊严纳入到家庭策略运用的主体行动当中。

被迫群居的麻风患者固然可以通过家庭主义🎢,建构社会身份👨🦼➡️,抵御结构性无助,可其他边缘群体😒,如同性恋群体📟🧷、独居群体等,又如何建构社会身份,抵御结构性无助呢?此时🪵,家庭主义没有那么有效🙇🏼,无法承载其作为行动主体的建构。但是麻风患者家庭主义的策略,无疑为性少数群体、独居群体利用个体主义或集体主义提供了取法的张本,而这也成为麻风患者主体性研究的普遍性价值之所在。

责任编辑:zh