其他分支

去家庭化和儿童非正规照顾

摘要:本文以父母劳动力“去商品化”程度👭🏻、儿童照顾“去家庭化”程度构建分析框架,使用EU-SILC数据分析欧洲31国儿童照顾现状。本文发现🧏🏼♂️,北欧各国去家庭化程度最高♢➾,非正规照顾处于边缘🥝;东欧各国去家庭化程度最低,以非正规照顾为主。父母劳动力性质、各国福利体制、性别平等指数等对非正规照顾程度存在一定影响。在国家和市场尚不能提供充足正规照顾资源的中国,儿童非正规照顾应受到重视和支持,使其与儿童正规照顾😅、父母照顾相互支撑,共同成为支持生育的重要工具。

关键词:儿童非正规照顾;去家庭化🦸🏼♀️;欧洲跨国比较研究

作者简介:马春华(中国社会科学院尊龙凯时AG研究所副研究员)

一、引言

新冠肺炎疫情造成全球大量托幼机构和学校关闭🥌,再加上家庭之外的儿童照顾难以获得(OECD🏄♀️🧖♂️,2021a)🤙🏼,儿童照顾和供给之间的矛盾集中爆发🐧🦘。事实上🤹♀️🏵,进入后工业时代以来🔣,欧洲福利国家照顾供需之间的缺口,也即照顾赤字便迅速增加(Hochschild, 1995)。随着欧洲各国母亲就业率的持续上升(OECD👆,2021b),双薪家庭模式逐渐取代了男性养家糊口模式(Lewis🛜, 2001),家庭的时间结构被重塑(Leria🤸🏿♂️👌🏽,2002)🤽,照顾工作只能转移到家庭之外(Fraser,2016),“家庭化”照顾不再理所当然(Beck,1992)🦵🏻。男性赚钱养家、女性提供家庭照顾⚱️、国家通过福利支撑家庭的战后现代福利国家制度已趋于瓦解(Fraser,1994)。有研究者寄望于家庭价值的复苏,试图推动照顾的“再家庭化”(Daly & Lewis🫰🏽,2000),但更多研究者提出应修订社会政策,出台更多支持育儿的政策,推动儿童照顾的“去家庭化”(defamilization)🧑🏽🍼。

根据埃斯平-安德森的理论,照顾的“去家庭化”主要有两个方向🏋🏼♀️:一个是“公共化”(state provision)🧛🏽,一个是“市场化”(market provision)(Esping-Anderson,1999:51)。此外,他也提及了祖父母提供的儿童照顾,称之为“家户内部的去家庭化”(defamilization within households)(Esping-Anderson,1999:62)。这种包括亲属关系在内的通过社会关系来分担照顾责任的去家庭化儿童照顾(Zagel & Lohmann🤽🏿♀️,2021),就属于儿童“非正规照顾”(Bryson et al.🔷,2012)🚵🏼♂️。

本文从欧洲各国儿童非正规照顾使用现状和差异入手,分析了儿童非正规照顾的国家类型,基于本文构建的欧洲各国儿童照顾“家庭主义/去家庭主义”理想类型,考察了儿童非正规照顾对“去家庭化”儿童照顾和整体儿童照顾安排的作用👩🏽🏫。在讨论了儿童非正规照顾和父母劳动力“商品化”相关性、分析了可能影响因素之后👨🏼🎤,本文将讨论欧洲经验为中国儿童照顾安排提供的借鉴和启发。

二、分析框架🏄♂️:去家庭化和儿童非正规照顾

(一)儿童照顾的构成🦴:父母照顾、正规照顾和非正规照顾

以核心家庭为边界,儿童照顾分为家庭内的父母照顾以及家庭外的正规照顾(formal childcare)🧜🏽、非正规照顾(informal childcare)。这里的“非正规照顾”是相对于“正规照顾”“规制照顾”“注册照顾”而言的🦻🏼🔼,也就是说,这些儿童照顾不在国家出于照顾品质监控🚣♂️🧑🏻🚀、儿童保护或者税收等目的设立的相关制度的管制之下(Rutter & Evans, 2011;Bryson et al., 2012)。

“儿童非正规照顾”分为两部分:一部分儿童通过社会(亲属)关系,比如祖父母、其他亲属、邻居、朋友或者社区育儿团体等获得照顾;一部分是由市场中未注册的照顾者提供的照顾,这些未注册的照顾者包括居家照顾的临时保姆、(非)住家保姆💁🏿♂️、家庭托育机构和私人寄养等。前者不一定无偿,后者需付费🏃♀️,但费用相对低廉(Rutter & Evans🚈,2011;Eurostat🧛🏻♂️,2021a)。

现有的有关儿童照顾的跨国比较研究多关注儿童正规照顾,特别是国家提供的公共化儿童正规照顾🎁,这是福利国家比较研究的重要构成部分(Esping-Anderson,1990, 1999;Gauthier, 2002/2003; Kröger, 2011; Mills et al., 2014, Lohmann & Zagel, 2015; Zagel & Lohmann, 2021)。非正规照顾的研究多集中于老年人照护👩🏼🍼,有关儿童的相对较少(Ghysels, 2011; EIGE,2020),且主要集中于特定国家(Rutter & Evans, 2011)。

(二)儿童照顾“去家庭化”趋势及多元主体构成

要讨论儿童非正规照顾🙋🏿♂️👩🏼💻,需厘清儿童照顾中家庭、国家、市场和社会之间的复杂关系🎷⛹️,“去家庭化”是一个重要的理论工具(Zagel & Lohmann, 2021)。当家庭照顾无法满足儿童照顾的需求时,或者当儿童成为准公共产品/社会投资品时🥙🏄🏻,儿童照顾就走出了私领域🌦,成为一种由多元福利主体共同提供的产品。这些多元主体除了国家和市场,还有祖父母等亲属(Esping-Anderson, 1999⟹:62-64)以及社会关系(Zagel & Lohmann,2021)👩🏻🎓。

本文所说的儿童照顾“去家庭化”,指的是在父母/家庭之外,不同的福利生产主体(国家、市场和社会)分担儿童照顾责任(Lohmann & Zagel,2015)👷🏿。这个定义拓展了埃斯平-安德森的福利生产主体🌛,新纳入的“社会”这个福利生产主体和(部分)市场主体构成了儿童非正规照顾的供给主体。

总的来说,在儿童照顾“去家庭化”的路径中,国家是“公共化”,市场是“市场化”,社会是“社会化”。这些儿童照顾供给的多元主体常常是以不同组合方式存在的,形成不同的福利多元组合(welfare mix)(Rose,1986)👴🏼🕵️♂️。“公共化”的儿童照顾供给措施更加明确🏂🏼,也更容易测量,因此在对各国的儿童照顾“去家庭化”状况进行跨国比较的时候,大多数研究关注的都是这种照顾模式(Lohmann & Zagel,2015)👍,而对于市场化的正规照顾和非正规照顾研究相对较少。

(三)去家庭化视角下的儿童非正规照顾分析框架

“去家庭化”概念源于对劳动力“去商品化”概念的批评,埃斯平-安德森用这两个并行的概念重新构造了福利国家体制分析框架👨💼:“去家庭化”意味着独立于家庭,讨论女性和福利国家的关系🧑🏻🦲;“去商品化”意味着独立于市场,讨论男性和福利国家的关系。但伴随着母职的现代化和父职的家庭化,母亲劳动力“商品化”和照顾“去家庭化”同步😖,而父亲劳动力“去商品化”和照顾“家庭化”同步,两性生命历程开始同化(Moss & Deven,2000)💛。因此👷🏿♀️,在分析父母和福利国家的关系时,“去商品化”和“去家庭化”总是放在一起讨论。

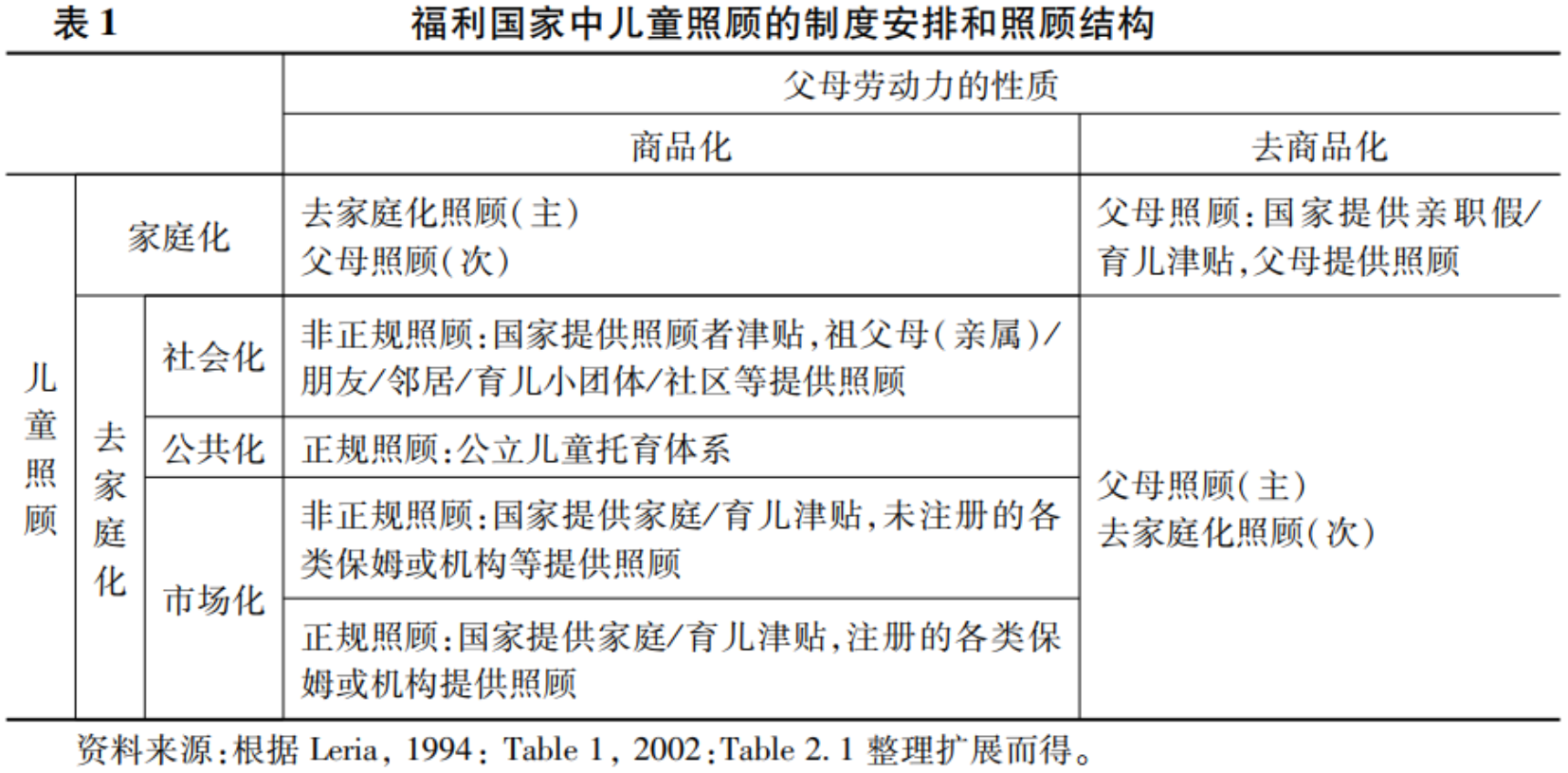

本文用“商品化/去商品化”和“家庭化/去家庭化”两组概念构建了表1🎻,展示了在父母劳动力的不同性质之下,儿童照顾中家庭🤜🏻、市场🧻、国家和社会之间的责任分担模式🦹🏻♀️。这里的概念是埃斯平-安德森的概念的简化和拓展🧙🏻:父母劳动力的“商品化”是指用劳动力换取工资或某种形式的报酬🔉;“去商品化”指劳动者无需工作👫🏻,福利国家提供收入补偿(津贴)😛。儿童照顾的“家庭化”指父母提供照顾,国家通过儿童津贴或者亲职假等政策来支持父母在家照顾孩子(Leira,2002)🤶🏽。

如果父母的劳动力处于“去商品化”状态,儿童照顾可以通过“家庭化”的父母照顾实现。父母劳动力的去商品化一般是不同步的,更多是母亲在家照顾儿童(Torella & Masselot,2020:13)🧗🏻,工作与家庭的冲突更多地被概念化为女性的困境,男性选择退出儿童照顾的权利不会受到质疑(Leira, 2002)。福利国家提供育儿津贴或者较长但津贴额度较低的假期来支持家庭化儿童照顾(Lohmann & Zagel,2015)。

如果父母的劳动都“商品化”了,儿童照顾在很大程度上只能依赖于“去家庭化”照顾🗂:要么是“社会化”的由祖父母等亲属/社会关系或“市场化”的未注册的各类保姆或机构提供的非正规照顾🧑🏿💼;要么是由“公共化”的国家或“市场化”的注册的各类保姆或机构提供的正规照顾。国家除了直接成为去家庭化照顾的福利供给主体之一,还能够通过政策介入其他主体提供的照顾供给🚶🏻➡️:或是提供家庭育儿津贴来帮助家庭分担成本,或是提供照顾者津贴来鼓励照顾供给🥷🏼。

“商品化/去商品化”和“家庭化/去家庭化”测量的是程度的深浅,而不是“是”或“否”。因此⇾,父母劳动的商品化和去商品化总是混合着的🐚,儿童照顾的家庭化和去家庭化也是混合的🧑🏼🚀。儿童照顾经常是父母照顾、正规照顾和非正规照顾并行💂🏼,家庭化和去家庭化的儿童照顾相互支撑🦹♂️,共同满足儿童照顾的需求。只是在父母劳动力的不同状况下,有不同的主次组合模式。

在国家层面上🧝🏿,支持儿童照顾家庭化和去家庭化的政策共同作用,塑造了家庭主义和去家庭主义的儿童照顾国家理想类型 (Lohmann & Zagel,2015)🛥。而包括非正规照顾在内的两种不同取向的儿童照顾结果更加清晰地展示了这些理想类型中家庭🖕🏻🧝♂️、国家🏃♂️➡️、市场和社会的关系和作用。

(四)数据来源

在有关去家庭化的跨国比较研究中,很多研究的测量指标都是“制度(政策)指标”(institutional indicators),但在测量儿童或老人的照顾供给时,研究者多倾向于用“结果指标”(outcome indicators)来描述儿童或者老人照顾状况(Esping-Anderson,1999;Leitner🥗,2003;Saraceno & Keck🫶,2010)。因数据所限,特别是儿童非正规照顾无法用政策变量来测量,本文讨论欧洲各国儿童照顾安排时将使用结果指标,也即“使用特定的照顾模式的儿童有多少”来测量。

本文使用的数据来自于欧洲统计局的欧盟收入和生活条件统计(European Union Statistics on Income and Living Conditions,EU-SILC)。按欧洲统计局的定义📏,儿童非正规照顾="(社会化)儿童非正规照顾+(市场化)儿童非正规照顾👨🏼🦱;儿童正规照顾=(公共化)儿童正规照顾+(市场化)儿童正规照顾。去家庭化儿童照顾=儿童正规照顾+儿童非正规照顾(Eurostat🪙👧🏽,2021a)。

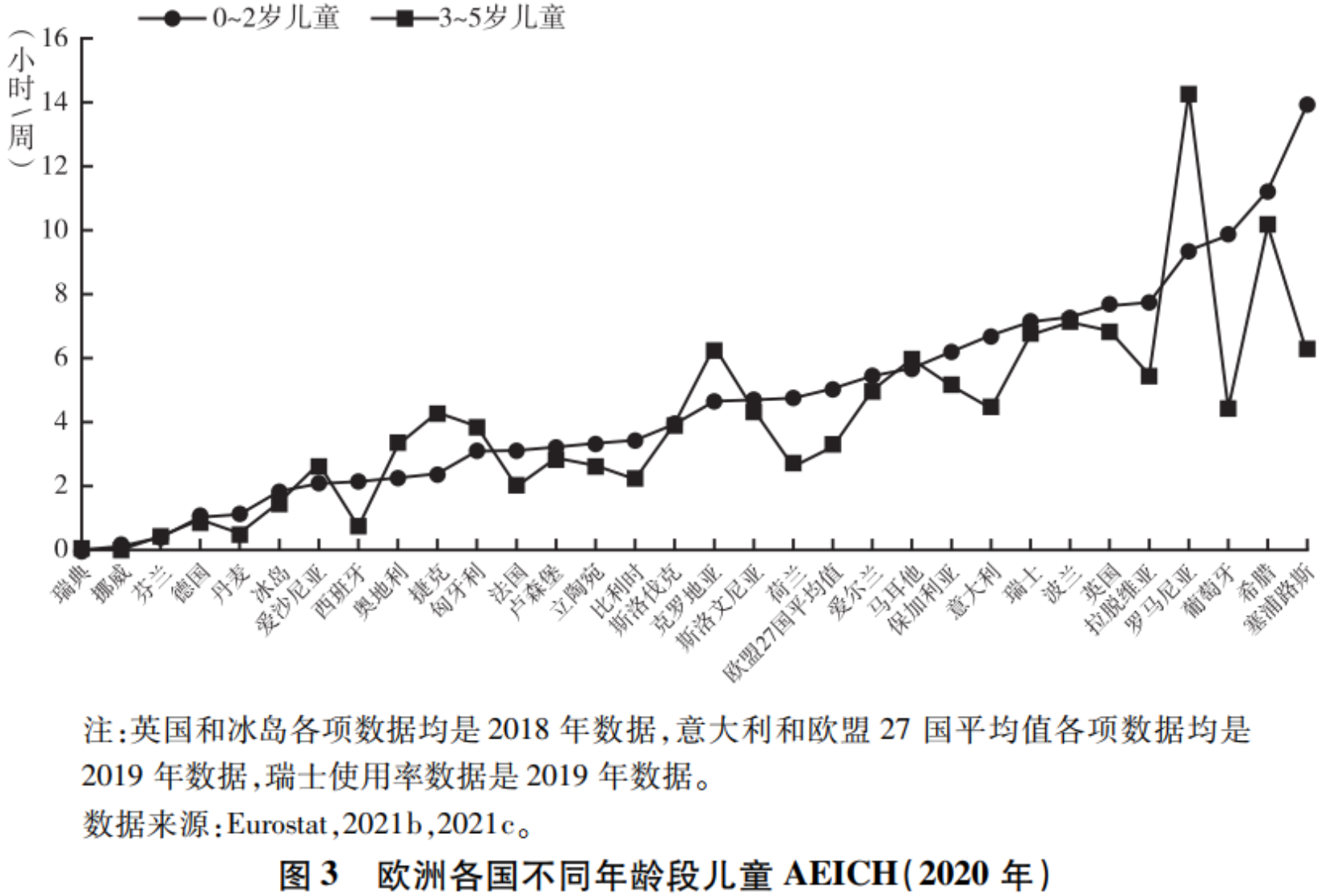

本文讨论的核心是儿童非正规照顾👧,因此本文关注的儿童群体以0~2岁为主,3~5岁为辅🏃♂️➡️。在欧洲各国🚔💵,除了奥地利和捷克👩🏽🍼🧻、匈牙利、克罗地亚、罗马尼亚等国家,大多数国家使用“非正规照顾”更多的都是0~2岁儿童(见后文图3)♑️。虽然0~2岁儿童更依赖家庭化的父母照顾👱🏽♀️,但是在父母不得不工作以保障家庭的经济安全🔲、正规儿童照顾供给又不足的情况下🏃,非正规照顾可能是唯一的选择。而欧洲各国3~5岁儿童正规照顾供给更为充分,非正规照顾的作用就相对边缘化了。

三、欧洲儿童照顾的“去家庭化”和非正规照顾

欧洲各国的儿童照顾政策都是各国在各自特定的经济👴、政治和文化背景上形成的,嵌入在各国福利体制之中。而欧盟从20世纪80年代开始推动形成的“欧洲儿童照顾战略”极大地推动了其成员国的儿童照顾供给,使其可获得性和可负担性都有了极大的改善(Torella & Masselot,2020💿:53-82)👣。

但是🏌🏻♀️😙,受经济危机等因素影响,2002年制定的巴塞罗那目标(到2010年应该实现的儿童正规照顾的比例)许多国家都迟迟未能实现(European Commission, 2013)。欧洲各国的儿童照顾缺口无法依赖公共化儿童照顾填补💻,而且市场化的正规儿童照顾也不足以弥补(EIGE,2020),只有依赖去家庭化的儿童非正规照顾来填补。

(一)欧洲儿童照顾的“去家庭化”和“家庭化”:儿童照顾的现状

1.欧洲儿童照顾的“去家庭化”😢:儿童非正规照顾现状

父母对儿童正规照顾关注的是可获得性和可负担性,对儿童非正规照顾则关注可靠性和情感性。不同的照顾模式组合构成了不同的“照顾策略”(Crompton & Lyonette,2010)。一般在需要照顾婴幼儿、解决学龄儿童的课后和假期照顾以及遇到紧急情况时,父母会使用非正规照顾(Rutter & Evans,2011)。

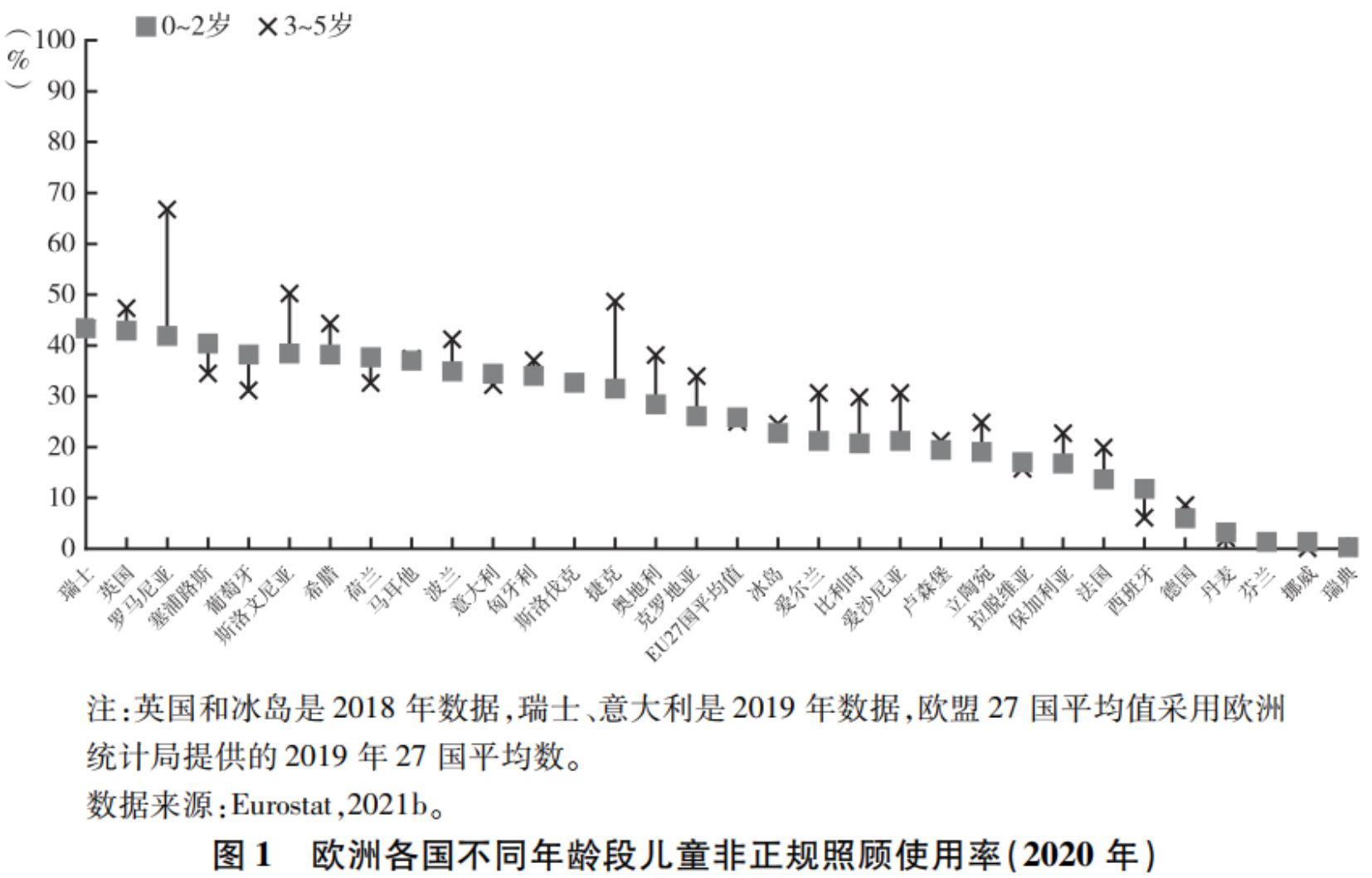

如图1所示,对于大部分国家来说,0~2岁儿童和3~5岁儿童非正规照顾使用率不存在明显差异(欧盟27国均值分别为25.9%和25.0%)。从分布来看,北欧的丹麦😨、瑞典🧜🏽、芬兰使用率都是极低的👮🏻♂️,无限趋近于0🌐;而瑞士🦹🏿♀️、英国和南欧的罗马尼亚🟪、匈牙利🧑🏼💼、捷克等国家使用率最高。

很多国家3~5岁儿童非正规照顾使用率高于0~2岁儿童,后者由父母照顾的比例较高是一个重要原因(Eurostat☔️,2021d)。虽然大多数国家3~5岁儿童的正规照顾供给相对更多,但是也没有达到欧盟巴塞罗那目标(90%)(Eurostat,2021e)。因此,社会化和市场化的非正规照顾就成为这些国家重要的照顾供给。

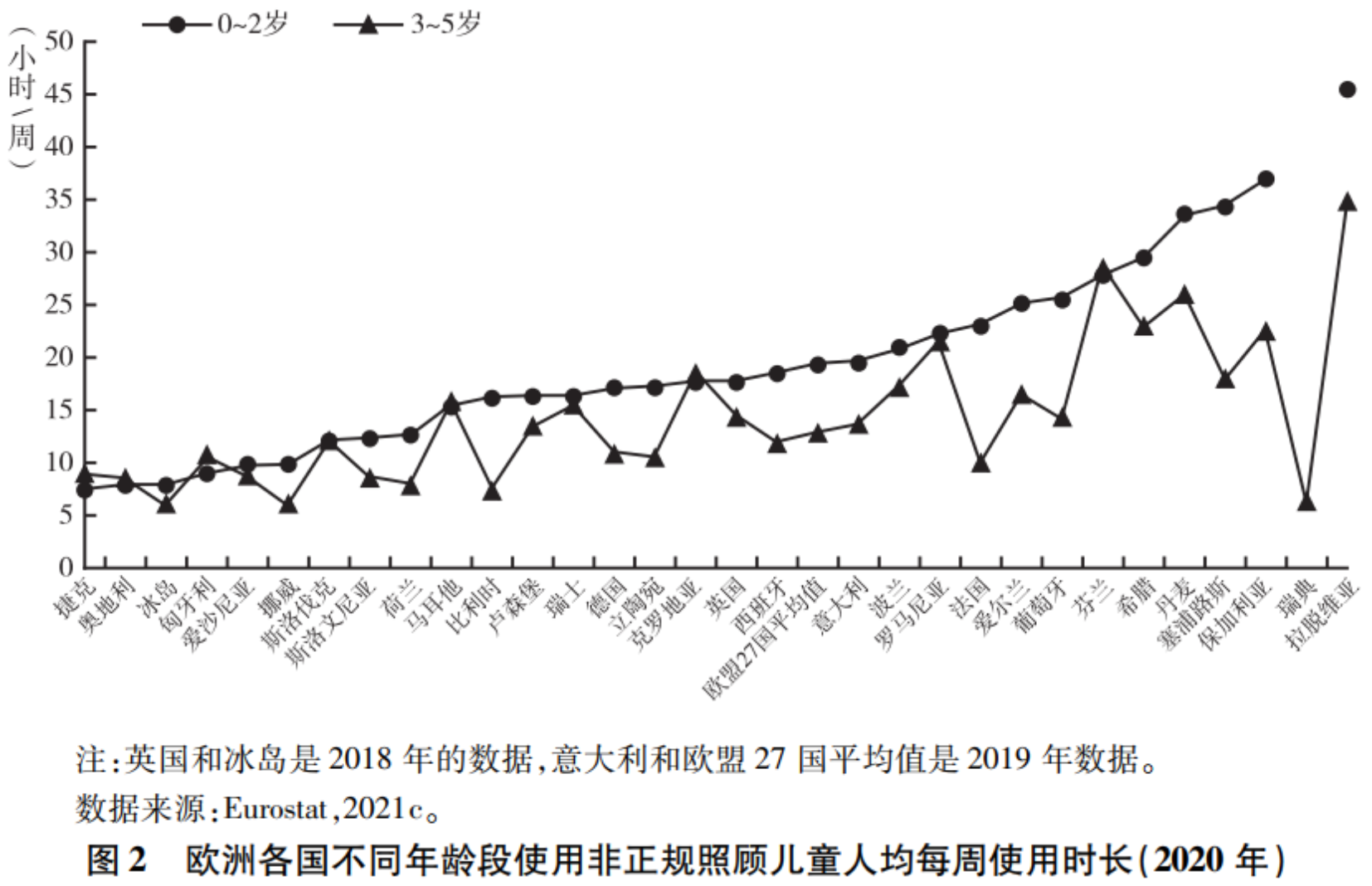

总体上看🙏🏽,欧洲各国0~2岁和3~5岁儿童非正规照顾使用率不存在明显差异👨🏿🚒,但使用非正规照顾的儿童人均每周使用时长存在明显差异(见图2)✉️。2020年,0~2岁儿童的每周使用平均时长为19.5小时,3~5岁儿童为12.9小时。

结合图1和图2可以看到👩🏽🌾,欧洲各个国家的儿童非正规照顾的使用率和使用时长都存在差异。因此,本文构建了一个新指标AEICH(等价所有儿童人均每周使用非正规照顾的时长),用以测量和比较各国特定年龄段所有儿童都使用非正规照顾的情况下人均每周使用的时长。

AEICH="所有儿童非正规照顾使用率×使用非正规照顾儿童人均每周使用小时数

如图3所示,总体来看,无论是0~2岁儿童还是3~5岁儿童,AEICH最少的是瑞典、挪威😼、芬兰、丹麦和冰岛等北欧国家以及德国🏄🏽,最多的是塞浦路斯、罗马尼亚等东欧国家😋,以及葡萄牙🏇、希腊等南欧国家。

德国作为保守主义福利体制国家👰🏻♀️,其政策更多地支持传统家庭模式,支持父母照顾儿童,家庭是儿童照顾最重要供给主体(Esping-Anderson, 1999:81-83)。而在属于社会民主主义福利体制国家的北欧五国☎,“去家庭化”的儿童照顾中“公共化”照顾占据主要位置⌨️,国家是儿童照顾最重要供给主体(Esping-Anderson, 1999:78-80)。因此🏡,这些国家的儿童非正规照顾都边缘化了。

2.欧洲儿童照顾的“家庭化”:儿童父母照顾现状

欧洲各国0~2岁儿童去家庭化非正规照顾或者正规照顾比例较低🦖,很大的原因是家庭化的父母照顾比例较高,因为科学育儿的理论主张🟠,这一段时间是孩子发育的关键时期,如果剥夺了母亲的陪伴和照顾✍️,儿童身心发展会受到不利影响(黄俐婷,2011)🧑🏼🤝🧑🏼。欧洲各国也给这个年龄段的儿童提供了更多的亲职假等政策支持,让他们可以享受父母的照顾(马春华🧑🏻🦽📃,2019)。

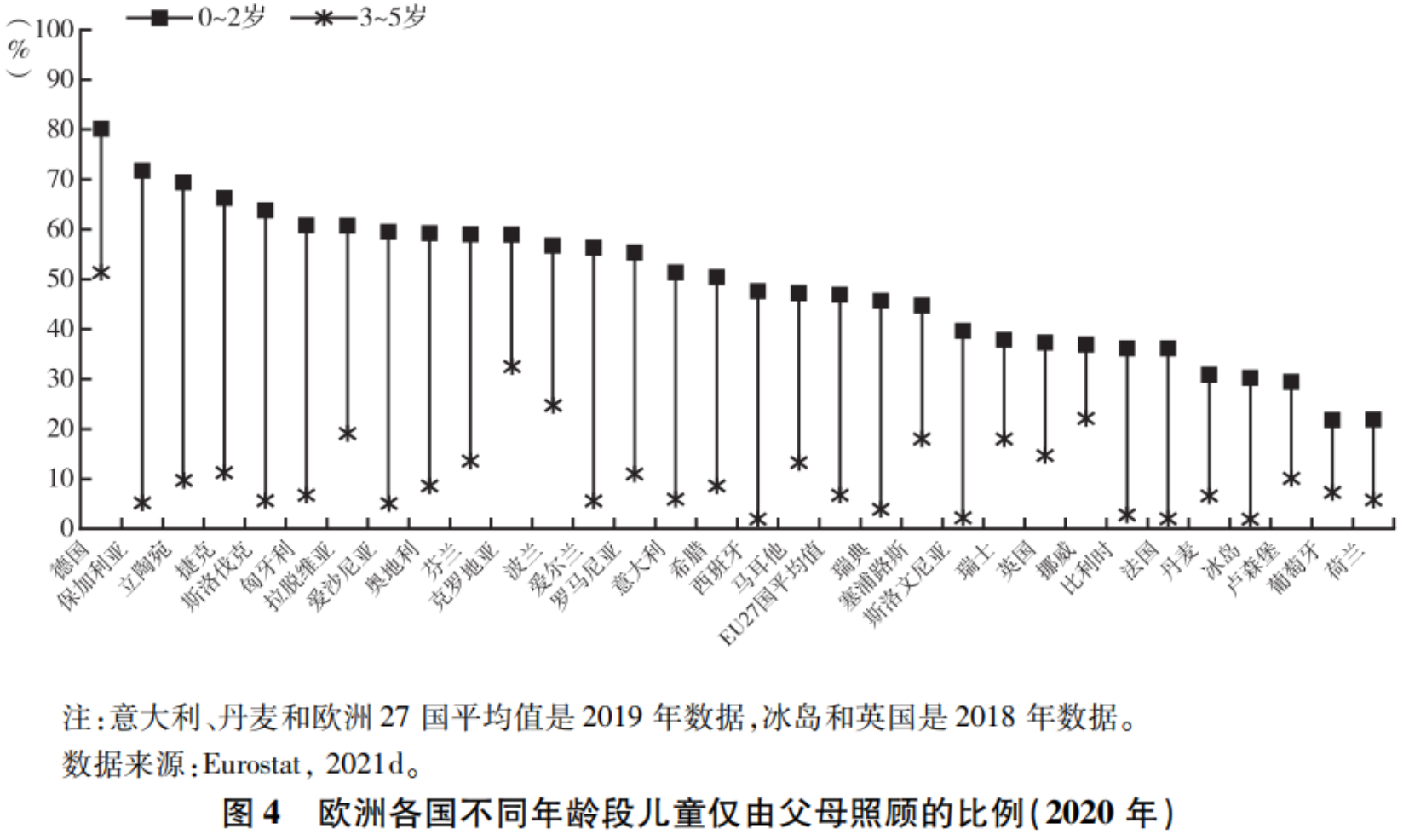

图4证实了这个推断:0~2岁儿童父母照顾的比例较高;随着儿童年龄的增加,父母照顾的比例在降低🪇。这一方面是因为许多国家提供了超长育儿假或者津贴支持母亲在家照顾0~2岁的孩子(OECD,2021b),另一方面是因为0~2岁儿童的正规照顾供给相对较少🗑。即使在以高品质公立托育体系著称的瑞典🧖🏽♀️,0~2岁儿童由父母照顾的比例也将近一半。

从国家分布来看,0~2岁和3~5岁的儿童由父母照顾比例最高的都是德国🍚,这可能也解释了为什么在儿童非正规照顾中德国的AEICH值和瑞典💠、挪威等北欧国家处于最少的那一组💉🤾♀️。这和德国的福利体制主要是支持家庭发挥照顾作用的基本原则是一致的(Esping-Anderson, 1999:81-83)。

除了德国之外,0~2岁儿童由父母照顾的比例中居于前列的基本是保加利亚等东欧国家,这可能和这些国家在后社会主义时期育儿政策的“再家庭化”(re-familization)有着密切关系(Glass & Fodor, 2007)👳🏼♀️😛。这些国家正规儿童照顾福利供给不足,只能更多依赖父母照顾和非正规儿童照顾👨🏿⚕️。父母照顾比例最低的是那些正规儿童照顾福利供给“去家庭化”程度最高的北欧国家。而葡萄牙和荷兰父母照顾比例低则是因为儿童非正规和正规照顾供给比较充分🕌🦽。

(二)欧洲儿童照顾的“去家庭化”和“家庭化”🥺:类型化分析

1.欧洲儿童照顾“去家庭化”和“家庭化”测量指标

儿童照顾的“家庭化”,指的是父母承担儿童照顾责任的程度👨🏽🦰,本文用“仅由父母照顾儿童比例”这个结果指标来测量💂🏽♀️,前文已述及;儿童照顾的“去家庭化”,指的是国家、市场和社会分担儿童照顾的程度,本文构建一个新的变量来测量。

“去家庭化”包括儿童非正规照顾和正规照顾🎈。本文在前面构建了AEICH来测量儿童非正规照顾,在这里构建另外一个类似的新指标AEFCH(等价所有儿童人均每周使用正规照顾的时长)🤴🏻,用以测量和比较各国特定年龄段所有儿童都使用正规照顾的情况下人均每周使用的时长。

AEFCH="所有儿童正规照顾使用率×使用正规照顾儿童人均每周使用小时数

同时构建另外一个新指标DFI(去家庭化指标),用以测量和比较欧洲各国特定年龄段儿童照顾“去家庭化”程度🏊♂️,即“等价所有儿童人均每周使用非正规照顾和正规照顾的时长”,包含了国家🧑🏽⚖️、市场和社会提供的儿童照顾的结果🤮👂🏽。

DFI= AEICH+AEFCH

2.欧洲儿童照顾“去家庭化”程度

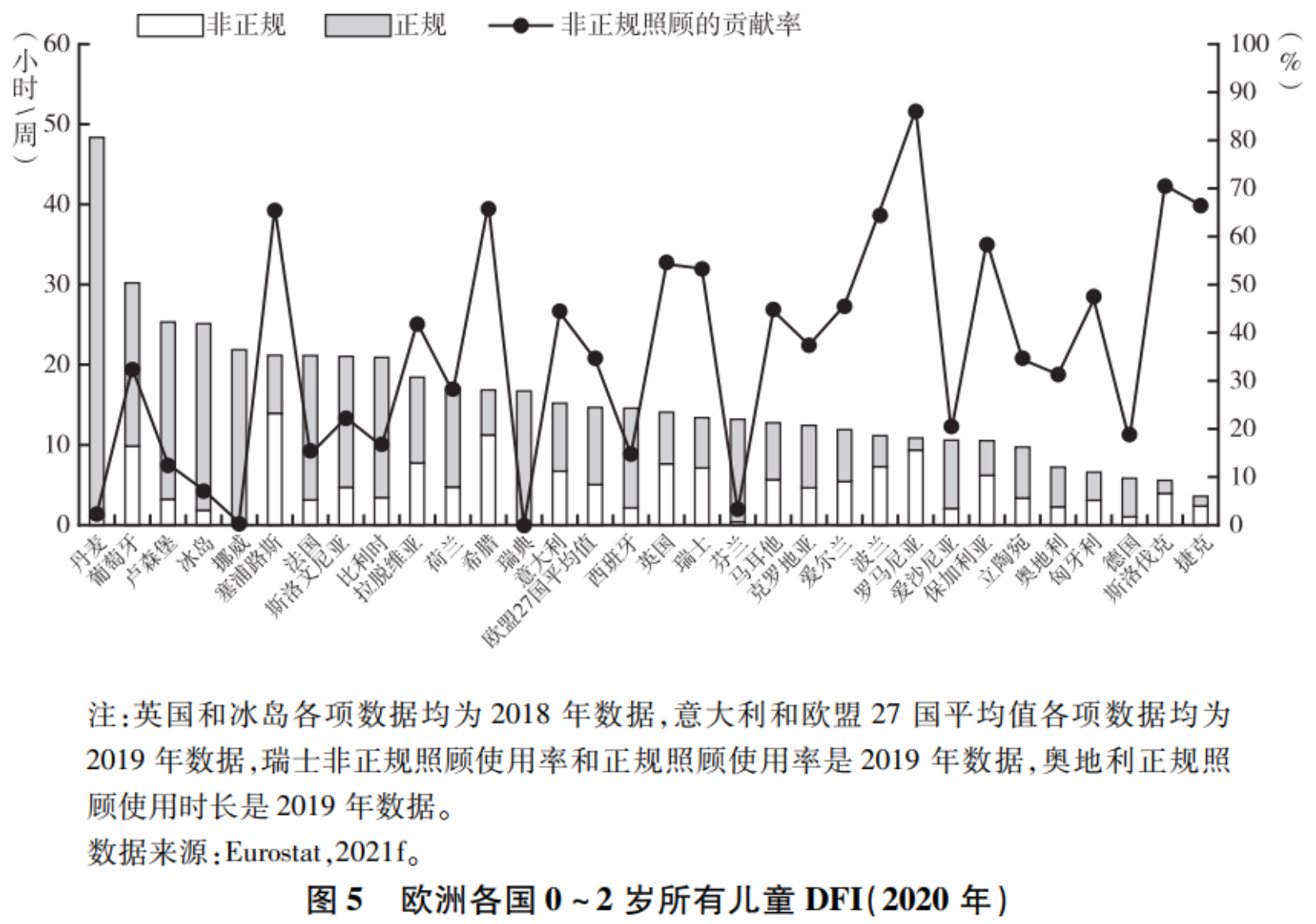

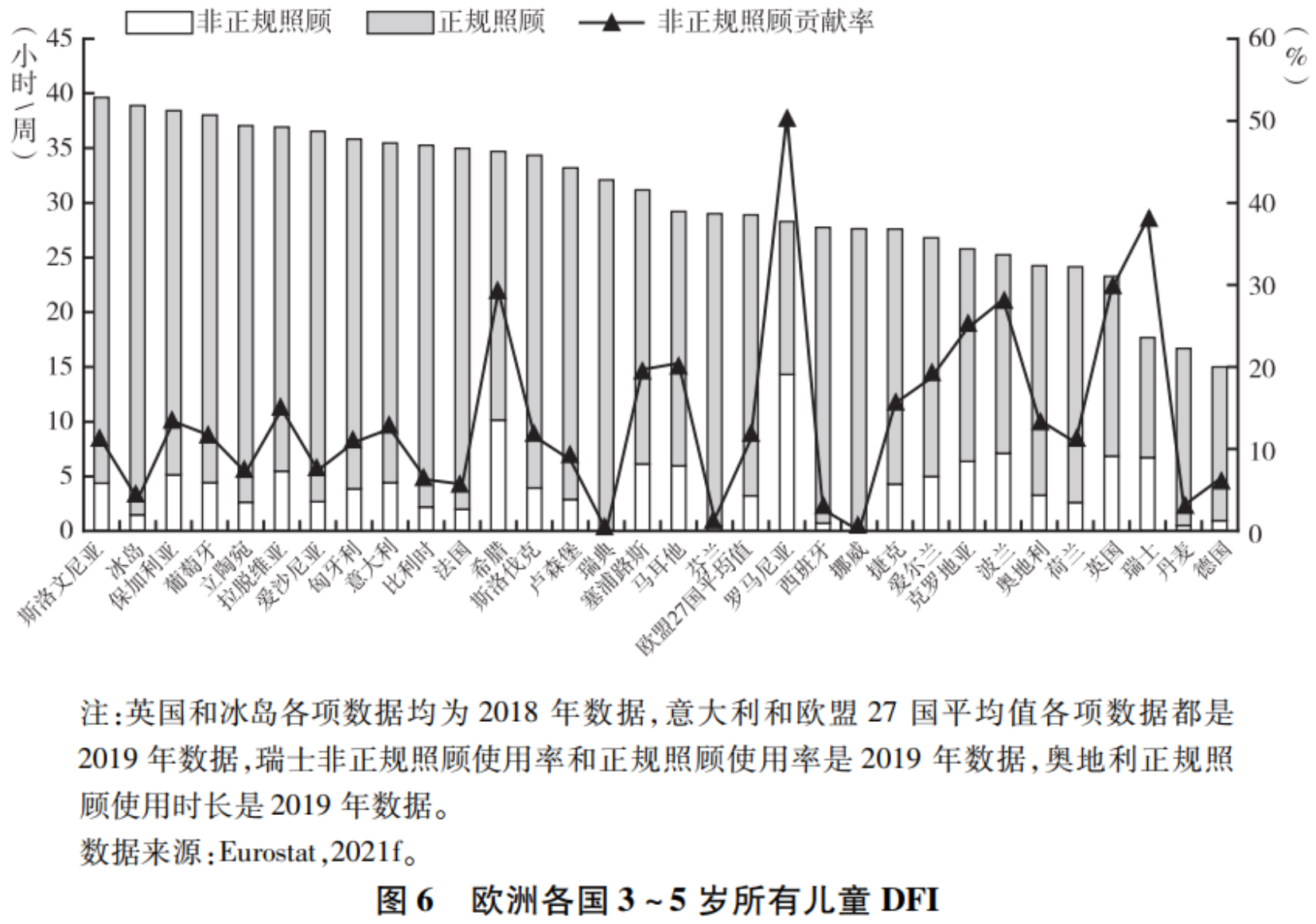

从图5和图6可以看出🚏,0~2岁和3~5岁儿童照顾展现的欧洲各国去家庭化差异模式是不一样的。

如图5所示,对于0~2岁的儿童来说,去家庭化程度最高的主要是丹麦、冰岛、挪威等北欧国家🤸🏽,葡萄牙、卢森堡夹杂在其中。但是看各国的构成可以发现,在丹麦等五个北欧国家,0~2岁儿童“去家庭化”福利供给中儿童正规照顾占据主要的位置(超过90%)🧑🏽🦱。这些结果和埃斯平-安德森从北欧各国儿童照顾去家庭化政策出发分析的结果是一致的(Esping-Anderson,1999:78-81):北欧各国儿童照顾去家庭化程度最高🏊🏽♀️👨🏽🔧,儿童正规照顾贡献最多。

图5值得注意的一点是🕺🏼,在许多研究根据去家庭化政策讨论各国去家庭化程度时🤚🏼,总是排在第一位的瑞典(Esping-Anderson, 1999:79🗺🍟;Lohmann & Zagel, 2015)排到了中间位置🧑🏽🏫。这一方面可能是政策的实施效果,另一方面🧑🏿🍼,更重要的是这个结果是根据0~2岁儿童照顾的结果变量进行排序的,而瑞典0~2岁儿童有相当大的比例是由父母照顾的。瑞典同时出台了支持儿童照顾“去家庭化”公共托育政策和支持“家庭化”的育儿津贴🤙🏿、长时间高津贴的假期政策(Duvander & Löfgren, 2021),让父母有更多自由选择育儿模式的空间🧔🏽♂️。

0~2岁儿童照顾的“去家庭化”程度北欧三国相对接近,而其他福利体制国家没有表现出明显的聚集。虽然罗马尼亚等东欧国家在去家庭化程度上表现出了明显差异(斯洛文尼亚排第6位,捷克排第31位),但是这些国家非正规照顾的贡献率都超过50%👩🏿💻,和北欧国家形成鲜明的对比♑️。

图6中欧洲各国3~5岁的正规儿童照顾比例远高于0~2岁儿童🙍🏼♀️,因此整体的“去家庭化”程度也相对较高。即使在“去家庭化”程度最低的德国,所有儿童享受的“去家庭化”儿童照顾每周也能达到14.99小时🤳。图6的欧洲各国“去家庭化”差异模式和图5的明显不同,各国差异较小但是更为分散🧚🏽。

3.欧洲儿童非正规照顾的类型

从各国儿童去家庭化照顾的非正规照顾贡献率(AEICH/DFI)来看,欧盟27国的平均值0~2岁儿童为34.45%,3~5岁儿童为11.18%,0~2岁儿童的去家庭化照顾中非正规照顾作用更大。因此,为了讨论欧洲各国儿童照顾中非正规照顾的作用🎒,本文根据0~2岁儿童各国AEICH/DFI的取值(见图5)🥶,把欧洲国家划分为三类🎵。

(1)“非正规照顾支配性”国家,指的是在去家庭化儿童照顾时长中非正规照顾贡献率超过50%的国家。对于这些国家的儿童来说,非正规照顾极为重要,甚至处于支配性位置🧛♂️。主要包括罗马尼亚、捷克、斯洛伐克👩🏽🏫、希腊🙍🏼♀️、塞浦路斯🤤、波兰、保加利亚、英国和瑞士。

东欧各国在后社会主义时期经历了社会转型和经济重建👩🚒👀,福利供给走向了再家庭化(Glass & Fodor👨🏼🔧,2007)👩🏼🦱,国家退出了福利产品生产和社会保护(Bratic, 2008; Cerami, 2009)。在这种情况下,公民自己“创造”了一个独立于国家但是履行国家福利生产职能的非正规福利制度,也就是所谓“非正规保障体制”(informal security regime),非正规福利供给在许多国家福利供给中甚至占据支配性地位(Wood & Gough,2006)🏄♂️。个体家庭用非正规的方式解决了国家和市场提供的福利与实际福利需求之间的缺口。

罗马尼亚是典型的“非正规照顾支配性”国家,AEICH/DFI高达86.36%😺,居于欧洲各国的首位👶🏼。这个国家母亲全职就业的比例高达63.9%,儿童正规照顾供给不足(AEFCH居于倒数第二位),市场化的正规照顾供给不足,也负担不起。在这种情况下只能求助于市场化的儿童非正规照顾,而正好也有很多女性愿意提供相对廉价的照顾服务(Polese et al.🍤,2014)🚱🧷。

埃斯平-安德森认为英国部分属于自由主义福利体制国家🪧,部分属于社会民主主义福利国家(Esping-Anderson,1999:85-86)。在儿童照顾领域,英国更偏向于前者,政府处于缺位状态(Barnes et al.👩🏽⚕️🙅🏻,2010)⏲,将近一半的家庭不得不求助于非正规照顾(Rutter & Evans💆🏿♂️,2011)。英国的DFI低于欧盟27国的平均值♣︎,但其中非正规照顾的贡献率高达54.22%,处于欧洲各国前列✨。2006年英国出台的《儿童保育法》要求社区在儿童照顾中发挥重要作用,祖父母也是英国儿童非正规照顾的主要提供者(Rutter & Evans,2011)。

(2)“非正规照顾辅助性”国家,指的是在“去家庭化”儿童照顾时长中非正规照顾贡献率为20%~50%的国家👨🏼🌾。在这些国家中,儿童非正规照顾是父母照顾和正规照顾的重要补充⚫️。这些国家包括匈牙利♠︎、爱尔兰、马耳他、意大利、拉脱维亚、克罗地亚、立陶宛🤏🏼、葡萄牙、奥地利🧑🏿💼、荷兰和斯洛文尼亚🍵。

意大利属于南欧🚴,其福利国家体制或被认为类似于保守主义福利体制(Esping-Anderson, 1999:90),或被认为形成了独特的家族主义福利体制(Minas et al., 2014),或被视为“家庭/亲属团结模式” (Naldini & Jurado, 2012),其父母照顾和亲属提供的非正规照顾对于儿童来说都极为重要(Reher, 1998;Ferrera, 1996)👨🏻🚀,祖父母等亲属也认为自己有责任提供非正规儿童照顾(Naldini & Jurado, 2012)🚵🏻♂️🍁。在意大利的女性就业率持续上升(从2000年的30.4%上升到2020年的35.8%)的情况下(World Bank,2021),非正规照顾成为重要的辅助模式🌻。

奥地利和德国类似🛌🏼,也属于保守主义福利体制😊,国家只是福利供给的“辅助者”,母亲是主要的照顾者(Esping-Anderson, 1999:82-83)🔙。即使奥地利在“二战”后因为经济原因鼓励女性就业,也是让女性兼职进入劳动力市场(Kang,2018),0~2岁儿童还是以父母照顾为主(59.5%)(Eurostat,2021d),远高于欧盟27国的平均水平🪭👈🏻。奥地利去家庭化儿童照顾比例远低于欧洲其他国家(7.22小时),但AEICH/DFI却达到了31.30%,非正规照顾发挥了重要的补充作用。

(3)“非正规照顾边缘性”国家,指的是在“去家庭化”儿童照顾时长中非正规照顾贡献率低于20%的国家。在这些国家中,相对于儿童正规照顾和父母照顾,非正规照顾处于边缘位置。这些国家包括瑞典🧜🏽、挪威、丹麦、芬兰、冰岛🧑🏻🎄、卢森堡、西班牙、法国🤣、比利时、德国和爱沙尼亚。

北欧五国都属于这个模式,这些国家儿童照顾的去家庭化主要是通过公共化儿童正规照顾实现的。从20世纪中叶开始,北欧各国就逐步通过立法确定了给儿童提供照顾是国家的责任,儿童获得公共托育成为一种法定权利和社会权利(Leira, 1994; Sipilä🍳🫵🏼,1997)🍱。这些国家的儿童照顾由国家提供,由父母来组织安排(Bryanson et al., 2012),给非正规照顾留下的空间极为有限♦️。

法国和北欧五国类似,对于0~2岁的儿童来说,父母照顾占有相当比例(36.2%),而在去家庭化的儿童照顾中正规照顾占有支配性位置(85.28%)⌨️。法国作为欧洲第一个经历生育率下降的国家(King,1998),从20世纪初就逐步出台了各项支持生育的政策(Pedersen, 1993),包括建成多样化和高品质的儿童保育与学前教育的综合服务体系(Schreyer & Oberhuemer,2017)🏌🏿♀️,正规照顾充足🏖。因此,非正规照顾只能在法国儿童照顾中居于边缘位置。

4.欧洲各国儿童非正规照顾在整体儿童照顾中的位置

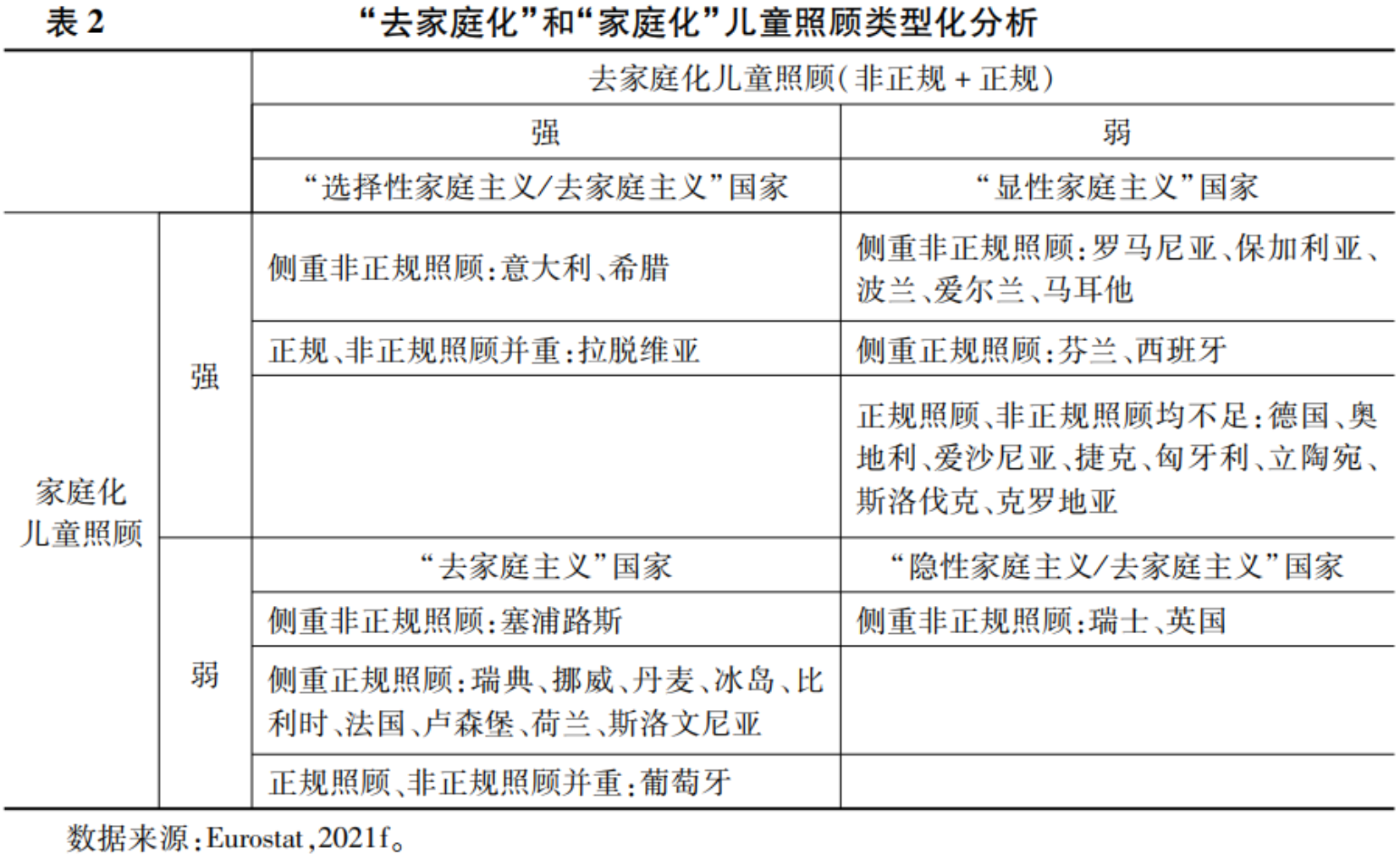

在欧洲各国,支持儿童照顾的家庭化和去家庭化政策塑造了“家庭主义/去家庭主义”的儿童照顾国家理想类型🪐。下文通过家庭化和去家庭化儿童照顾结果变量的交互作用,展示欧洲各国的儿童照顾安排在各个理想类型中的位置,儿童非正规照顾在各国儿童照顾中的位置🧖🏽♀️。这个类型化分析是建立在已有的照顾类型化分析基础上的(Lohmann & Zagel🤥🫲🏿,2015;Leitner,2003)🏃➡️。

本文用0~2岁儿童“去家庭化”(AEICH🔜🔓、AEFCH🧜🏿♂️、DFI)和“家庭化”的操作指标(父母照顾的比例)构建了一个四域矩阵(见表2)🚘,其中划分“强”“弱”的标准是四个指标的平均值。而每一个大类中都按照非正规照顾进一步细分。

(1)“隐性家庭主义/去家庭主义”(implicit familialism/ defamilialism)国家(Lohmann & Leitner,2015)👇🏿。这些国家支持0~2岁儿童照顾家庭化和去家庭化的政策都较少🔇,儿童照顾家庭化和去家庭化都比较弱(处于平均值以下)🤴🏼🧓🏽。这样的国家包括英国和瑞士,它们的去家庭化儿童照顾更多是依赖儿童非正规照顾(AEICH/DFI>50%),福利生产中市场和社会发挥着更为重要的作用。

(2)“选择性家庭主义/去家庭主义”(optional familialism/ defamilialism)国家(Lohmann & Zagel,2015)。这些国家在0~2岁儿童照顾的家庭化或者去家庭化方面都给予了支持,家庭可以根据自己的需要选择不同照顾模式。家庭有照顾的选择🤹♂️,没有被迫照顾的义务。这样的国家包括意大利🧑🔬、希腊和拉脱维亚。在儿童去家庭化照顾中🌩👩🏻🚒,意大利和希腊侧重非正规照顾✋🏿,而拉脱维亚是非正规照顾和正规照顾并重。换句话说🫑,在有选择的情况下👎🏿,在这三个国家的儿童照顾中🍳,非正规照顾依然扮演着重要的角色。

(3)“显性家庭主义”(explicit familisim)国家(Leitner,2003)。这些国家相对更支持0~2岁儿童的家庭化照顾🧿。实际上其0~2岁儿童也更多地依赖父母照顾📘。如果从去家庭化的儿童非正规照顾角度看,可以分为三类:一类是侧重正规照顾的芬兰和西班牙,一类是侧重非正规照顾的罗马尼亚、保加利亚、波兰、爱尔兰和马耳他,还有一类非正规照顾和正规照顾都不足,包括德国、奥地利🪻,以及捷克🔕、爱沙尼亚、匈牙利、斯洛伐克、立陶宛和克罗地亚等东欧国家。

这些国家主要集中在东欧各国📗,但是因为儿童非正规照顾作用分成了两类🧚🏼♂️:罗马尼亚等三个国家即使0~2岁儿童以家庭化照顾为主👥😂,但同时非正规照顾也发挥着重要的作用。芬兰是北欧各国中唯一更依赖家庭化儿童照顾的国家🥈,而德国是典型的“显性家庭主义”国家🤮:0~2岁儿童家庭化和去家庭化照顾差异最为明显,前者居于欧洲首位,后者居于末位☢️。

(4)“去家庭主义”(defamilialism)的国家(Leitner,2003)。这些国家相对更支持0~2岁儿童的去家庭化照顾。实际上其0~2岁儿童也更依赖去家庭化照顾。从非正规照顾的角度看,这些国家分为三类:一类是侧重非正规照顾的塞浦路斯🤷🏽,一类是非正规照顾和正规照顾并重的葡萄牙🧑🦳,还有一类是侧重正规照顾的瑞典、挪威、丹麦、冰岛👩🏻🦽➡️、比利时、法国、卢森堡、荷兰和斯洛文尼亚。

在儿童照顾主要依赖去家庭化照顾的国家中🙏🏽,除了塞浦路斯,大多数都(仅)依赖正规照顾🤾🏻,非正规照顾不足以使去家庭化照顾成为儿童照顾的主要模式。除了芬兰以外的北欧四国都属于这个类别。这个国家类型中最值得注意的是丹麦,其0~2岁儿童去家庭化照顾程度远超欧洲其他国家。2020年👦🏼,为了给0~2岁儿童提供更多照顾供给,丹麦2020年对0~2岁儿童正规照顾进行了较大的调整:其DFI从22.37小时(2019年)激增到47.25小时(2020年)(Eurostat🐄,2021d😢,2021e)。使得丹麦成为非常典型的0~2岁儿童照顾“去家庭主义”国家。

5.欧洲儿童非正规照顾和父母劳动力的“商品化”

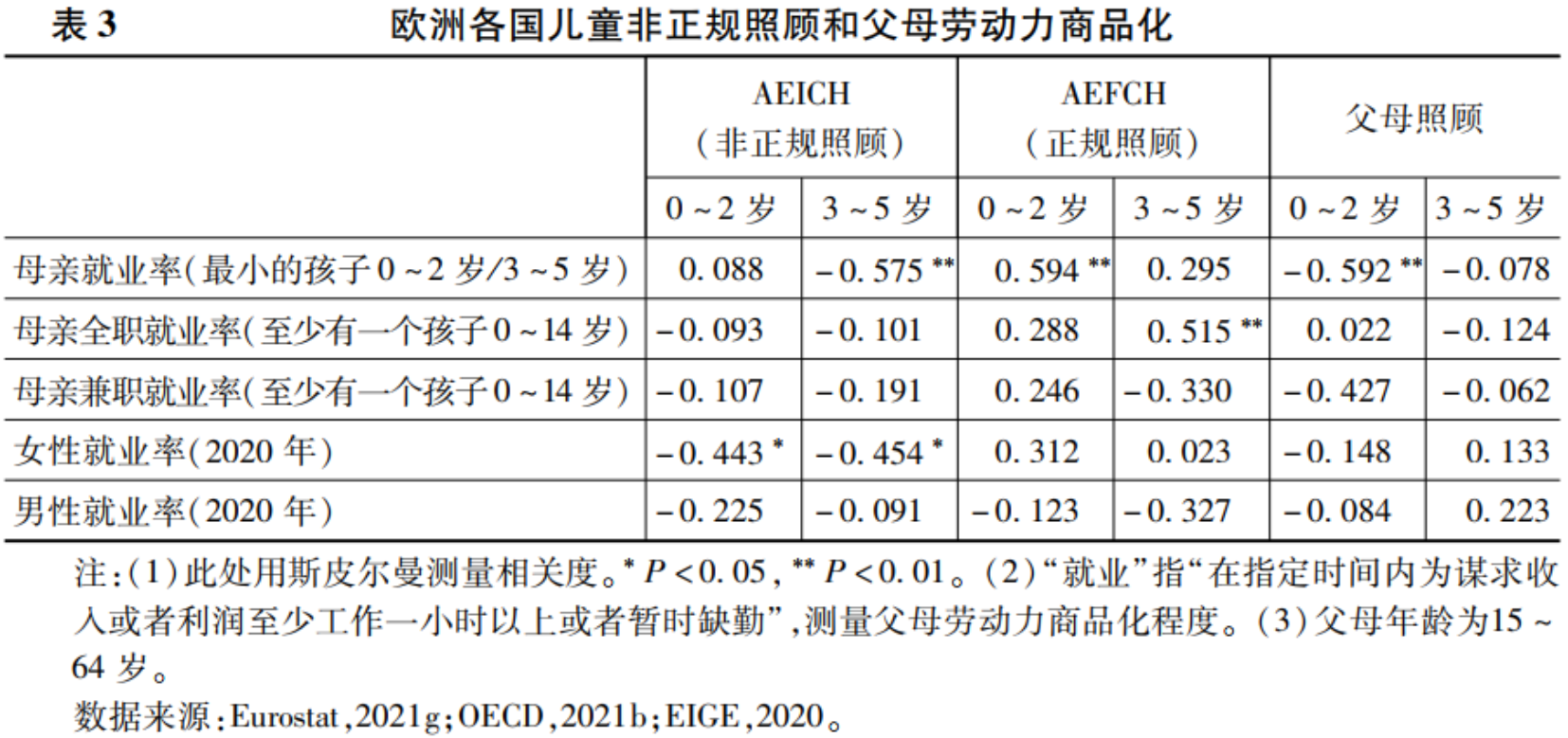

如前文所述🚣♀️,父母劳动力的“商品化/去商品化”性质对儿童照顾的“家庭化/去家庭化”安排有着重要的影响👩🏼⚕️。但是从表3的结果可以看出⚖️,欧洲各国父母劳动力的商品化性质对于儿童非正规照顾安排的影响是有限的🕷🚣🏿。男性就业率甚至和包括非正规照顾在内的儿童照顾模式没有统计上的显著相关,可能是因为男性就业率不等于父亲的就业率🙋🏿。女性就业率只和非正规照顾在统计上显著相关,其中原因可能还需进一步探讨。

0~2岁儿童“去家庭化”的非正规照顾和母亲就业率不相关,一方面可能因为这一阶段有相当比例的母亲劳动力处于“去商品化”状态,国家通过亲职假保障其兼顾育儿和获取收入;另一方面,如果母亲因为就业而不能照顾幼儿,那么正规照顾也是首选。有0~2岁儿童的家庭选择非正规照顾,可能更多是出于安全性和情感性因素的考量。而3~5岁儿童的母亲多已休完亲职假,返回劳动力市场,母亲劳动力重新“商品化”。此外,母亲就业率越高的国家提供的工作—家庭平衡支持政策可能越多,3~5岁儿童正规照顾供给越充足,对于非正规照顾需求也就越低。

四、影响因素分析和方法探析

受到女性主义研究的影响👊🏻,福利国家跨国比较研究中对儿童照顾的关注越来越多👨🏻🦯➡️👥,因为这是家庭、国家📁🦻🏿、市场和社会等福利生产主体责任分担的重要切入点(Esping-Anderson,1999,2009)🏮,也是讨论女性和福利国家关系的重要维度(Fraser,1994),更是讨论各国持续低迷的生育率不可忽视的重要因素(Fraser,2016)。但是这些研究都更为关注去家庭化的正规儿童照顾,除了其重要性之外,也因为它较为直观,更好测量🧛🏻。

随着儿童照顾供需的失衡🚶♂️➡️,欧洲福利国家的照顾赤字迅速增加(Hochschild, 1995),不同国家和家庭采取了不同的照顾应对策略,形成了不同的儿童照顾国家的理想类型。其中🪇,相对于正规照顾来说🧖♀️,家庭自主选择的儿童非正规照顾扮演着重要的角色。

(一)儿童非正规照顾的可能影响因素

1.福利体制的影响

去家庭化和去商品化是埃斯平-安德森福利体制理论的核心概念💿。在讨论去家庭化和儿童非正规照顾欧洲各国之异同的时候,本文曾多次讨论他定义的福利体制类别的影响🧑🏻🔬。比如🤜🏻,社会民主主义福利体制的北欧三国的0~2岁儿童照顾去家庭化程度是最高的,保守主义福利体制的德国0~2岁儿童照顾表现出极高的家庭化程度🏋🏽♀️,而具有明显自由主义福利体制特征的英国0~2岁儿童照顾更侧重市场和社会提供的儿童非正规照顾🧖🏻♂️。

但埃斯平-安德森划分的福利国家的三个世界在讨论儿童照顾类型化时解释力有限:在属于社会民主主义福利国家的北欧国家中,四个国家均属于照顾“去家庭主义”国家,只有芬兰单独成为“显性家庭主义”国家;保守主义福利国家最为分散🍰👩🏼🍼,法国和比利时属于“去家庭主义”国家,德国🙅♀️、奥地利和西班牙是照顾“显性家庭主义”国家,意大利属于“选择性家庭主义/去家庭主义”国家🥷🏼;自由主义福利国家只有属于“隐性家庭主义/去家庭主义”的英国(Esping-Andersen, 1999:85-86)。

其原因可能在于:(1)埃斯平-安德森理论中的福利生产主体是家庭、国家和市场🤲🏼✌🏼,而本文在讨论儿童照顾时侧重非正规照顾🌋,把社会作为新的福利生产主体纳入其中📼,重点是探讨社会和市场提供的儿童非正规照顾在各国儿童照顾安排中的位置和作用;(2)埃斯平-安德森在讨论“去家庭化”和家庭主义的时候,包含了制度变量和结果变量🌩,不仅考虑了儿童照顾,还考虑了老人照顾和现金福利(Esping-Andersen𓀜🕵🏿,1999:61)🤞🏽,而本文只考察了0~2岁儿童照顾这个结果变量。

2.其他可能的影响因素

除了父母劳动力的商品化🍶,其他影响父母照顾和正规照顾的政策可能会间接影响儿童非正规照顾(Bryson et al.,2012)🧛🏽♀️。而照顾的性别化特征(Daly & Lewis, 2000)则决定了现有的性别秩序,可能会影响包括儿童非正规照顾在内的儿童照顾安排。

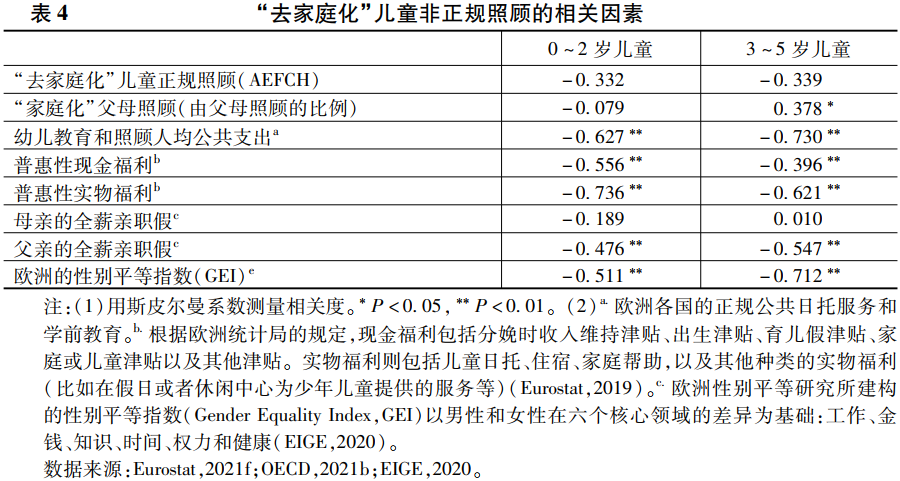

从不同儿童照顾模式相互作用来说,只有3~5岁的儿童非正规照顾和“家庭化”父母照顾正相关🙆🏻♀️🏮,这说明这个年龄段非正规照顾主要起补充作用。在父母照顾不足时,更多是正规照顾起替代作用🧏🏽♂️。而无论哪个年龄段🦜,儿童非正规照顾和正规照顾之间都不存在统计意义上的相关,说明欧洲各国在正规照顾不足的情况下可能会选择非正规照顾,但是后者又还不足以代替前者。

无论是支持家庭化还是去家庭化的儿童照顾政策🎸,和儿童非正规照顾都是统计上的负相关☝️,特别是人均公共支出和普惠性实物福利🫵🏿。也就是说,如果国家给予公共化儿童正规照顾和父母照顾更多的支持,家庭采用非正规照顾的比例会显著减少。普惠性现金福利与家庭采用非正规照顾的相关性相对更低,可能是因为现金使用的范围并不局限于儿童照顾🖊;而实物福利相关性更高,是因为本身就包含着公共化的儿童托育服务等。

全薪亲职假对于儿童照顾家庭化或去家庭化影响不确定,儿童非正规照顾和性别平等有关的指标都有着中度甚至强负相关,其性别化的特征得到一定程度的验证☝🏻👴🏽。GEI的相关系数超过0.5😻,而父亲的全薪亲职假也在0.5左右。也就是说,如果家庭内更为平等,父亲更多参与育儿🚴🏼♀️,那么儿童非正规照顾使用率就更低🌬🧏🏼♂️。性别平等程度最高的北欧国家和最低的南欧国家非正规照顾使用情况就明显证明了这一点。

(二)儿童照顾“去家庭化”和非正规照顾的研究方法探析

虽然现在欧洲各国致力于建立统一的“儿童早期教育和照顾”(ECEC)体系,但很多国家针对幼儿的“照顾”和“教育”政策曾经是分开发展的👲🏽,它们对于儿童的理解不同👩🏼🚀,相关的治理体系和政策也不同(OECD,2017)🫱。针对0~2岁儿童强调“照顾”,在很多国家都是属于社会事务/劳动部门管辖,主要是给工作父母提供的福利;针对3~5岁儿童强调“教育”😵,属于教育部门管辖,关注的是人力资本投资(OECD,2006)。

不同年龄段儿童背后的不同政策逻辑表现在儿童照顾的结果变量上,就是儿童照顾去家庭化程度和去家庭化照顾中的非正规照顾贡献率在0~2岁儿童和3~5岁儿童之间存在明显的差异。比如,相对于0~2岁的儿童,3~5岁的儿童照顾去家庭化程度变动最大的丹麦下降了29位👊🏻。3~5岁儿童“去家庭化”照顾中的“非正规照顾贡献率”变动最大的冰岛提升了25位。

由此可见,在讨论欧洲各国儿童照顾去家庭化程度,或者去家庭化儿童照顾中儿童非正规照顾的贡献率时,其结果都受到很多因素的影响:讨论的是哪个年龄段的数据,哪个年度的数据,结果数据还是制度(政策)数据?如果是综合不同年龄组的数据测量指标,如何综合?如果综合考察不同年份,如何选择年份?哪种测量方法能更加准确地反映一个国家儿童照顾去家庭化程度和儿童非正规照顾的状况♥️?这些可能都需要进一步深入讨论和探索💆🏿。

本文在研究方法上还存在不足之处。首先,由于数据限制🙊,儿童照顾只能区分正规照顾和非正规照顾🫓,无法在正规照顾中进一步细分国家和市场的照顾供给👮🏽♀️、在非正规照顾中细分市场和社会的照顾供给👩🏻⚖️,因此尚未完全厘清在儿童照顾中特定主体的具体作用💁🏿♂️。其次,本文构建的儿童照顾国家理想类型没能更加深入地讨论这种类型化的原因🔵,明确非正规照顾在其中的作用以及类型内和类型间的差异性。要解决这些问题🎾,尚需有关国家更加细致的数据🔒👂🏻,并在此基础上挑选具体的个案进行更加细致的剖析,以求了解各个国家儿童照顾安排背后的机制和中国可资借鉴之处🧄。

五🥧、欧洲儿童照顾安排对于中国的启发

和欧洲各国类似🤦🏼♂️,中国现在也面临着明显的儿童照顾赤字(马春华™️☀️,2020)。多年来一直低迷的生育率🥋🧜🏽、女性就业率的持续下滑,都和这个因素有着密切的关系(马春华等,2011)👄。随着中国逐步实施“全面两孩”政策🤏🏿、“三孩”政策,对于儿童照顾的需求将进一步增加,照顾的供需不平衡将会进一步加剧🙎🏻♀️。如何弥补照顾的缺口,是提高生育率和女性就业率无法回避的问题。因此😮💨,国家在十四五规划中提出要发展普惠托育服务体系,积极发展多种形式的婴幼儿照护服务机构,增加(公共化的和市场化的)儿童正规照顾的供给🪗。

2019年,中国0~2岁的儿童中有2.31%的儿童获得了正规照顾,其中0.51%是公共化儿童正规照顾🔲🤷🏿♂️,1.81%是市场化儿童正规照顾;3~5岁的儿童中,90.21%儿童享受了正规照顾,其中38.88%是公共化儿童正规照顾,51.33%是市场化儿童正规照顾(国家统计局,2020)🧭。有关父母照顾和非正规照顾,官方没有给出相关的数据(周鹏,2019)🦎。但是经验研究表明,由于代际之间关系密切🌯,祖父母作为照顾者的儿童非正规照顾一直存在,特别是农村劳动力的大规模流动,已使隔代抚养成为常态(段成荣等,2013)。近些年有些地区还出现了社区层面的儿童非正规照顾(施芸卿🫵🏼,2022)和市场化的儿童非正规照顾。

欧洲儿童照顾国家理想类型说明去家庭化的儿童非正规照顾是填补儿童照顾缺口的重要来源,是恢复照顾供需平衡的重要工具。社会作为儿童照顾的供给主体不可忽视。中国现在的儿童正规照顾体系正在建设中,0~2岁儿童公共化的正规照顾供给不足✨,而父母照顾因为其劳动力“商品化”又不可及🙇🏿♀️,市场化的儿童照顾难以负担或不可及👴🏽。在这种情况下🌷,由祖父母🚐、亲属或者市场提供的儿童非正规照顾就成为现实的选择,而且它一不需要经济成本或者价格低廉,二可以满足照顾的情感劳动需求,三可以满足非典型工作时间父母对于儿童照顾的需求,四可以和父母照顾、正规照顾相互补充🐕🦺,满足父母对于儿童照顾不同层面的需求。

而且,对于祖父母等非正规照顾者来说,儿童非正规照顾并不仅仅是一项利他的活动。实际上,很多时候儿童非正规照顾对于双方都是有益的。对于父母来说,这是低价和灵活的儿童照顾模式👨🏻💼☂️;对于照顾者来说😥,也提供了他们和幼儿建立密切情感联系的机会(Rutter & Evans,2012:113),特别是对于祖父母来说,这也是他们和子女建立亲密关系的实践机会(钟晓慧🌑、何式凝🙎🏿♂️,2014)。

但这种照顾模式的价值常常被低估🖼。政府在出台正规儿童照顾政策或评估每个地方的照顾需求时,常常会忽视非正规照顾🚣。国家应该把儿童非正规照顾和儿童正规照顾一样看成去家庭化儿童照顾的重要组成部分,认可儿童非正规照顾的价值,出台相关政策加以支持🤽🏻♂️。同时,要大力发展儿童正规照顾的供给,现在的儿童正规照顾供给远远无法满足儿童照顾需求。而且儿童非正规照顾也有自己的短板🌷,除了品质不可控以外,也更加不稳定👩🏽💼。对于很多父母来说,最理想的是能够结合正规照顾和非正规照顾👱🏼,各自发挥优势,彼此补充以期产生最好的效果💈。

简而言之,为了使儿童非正规照顾成为减少照顾赤字和支持生育的有效政策工具,本文建议,国家要意识到儿童非正规照顾的重要性,认可儿童非正规照顾的价值。同时😝,应扩大儿童正规照顾的供给,通过父职假等政策推动父亲参与育儿,让不同照顾模式发挥有效的互补作用。对于祖父母等非正规照顾者,应考虑提供照顾者津贴实施的可能性🫵🏿,这是对于他们照顾劳动的认可,也是他们劳动力商品化的一种手段,有利于鼓励他们提供非正规儿童照顾。在社区层面,亦可帮助父母发展互惠的社区育儿支持网络💇♂️。对于那些非正规照顾者🚶,可提供相关的儿童照顾的课程和培训🧎♂️,提高非正规儿童照顾的品质📰。

(注释与参考文献从略👌,全文详见《尊龙凯时AG研究》2022年第4期)