教育尊龙凯时AG

竞争与博弈:课外补习的学业回报与心理健康代价.docx

摘要: 在中国激烈的学业竞争和博弈背景下, 课外补习的学业回报是否以心理健康作为代价🧷?该议题牵涉对课外补习双重效应的考察和辨析。本研究通过分析中国教育追踪调查(CEPS)2014年和2015年的数据发现, 尽管投入课外补习的时间能够促进学业成就, 却以心理健康受影响作为代价。随着班级课外补习参与水平的提升, 学生投入课外补习的时间对学业成绩的正向影响被逐渐削弱, 而对心理健康的负向作用不断增强。心理健康代价增大的诱因主要是“社会比较效应”的减弱, 以及“角色压力效应”和“睡眠剥夺效应”的增强🤚🏽。

关键词:课外补习🧑🏻🏫;同辈竞争与博弈🤞🏻;学业成绩;心理健康

作者简介:张骞,西安交通大学人文社会科学学院、实证社会科学研究所🧔♀️♞;高雅仪🤸🏼♀️,西安交通大学人文社会科学学院、实证社会科学研究所

一𓀓、引言

2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,要求有效减轻义务教育阶段学生过重的作业负担和校外培训负担(以下简称“双减”)。“双减”意见发布之后,被国内多家新闻媒体或网站报道👘、转载和评论,并登顶社交媒体“新浪微博”和网络问答社区“知乎”的热搜,引起热烈讨论,其中很多网友都回忆起了自己学生时期沉重的作业负担和课外培训负担,并反思了课外培训的不良竞争对儿童教育发展和身心健康的负面影响🍽。事实上,课外培训在国内兴起并迅速成为热潮,除了受东亚地区独特的文化价值观影响以外,还与国内的考试选拔制度和教育资源不平等密切相关。考试选拔制度是个体和家庭实现阶层流动和地位获得最重要的通道之一✂️🧚🏿,学生的学业成绩则是考试选拔制度最重要的依据➿,因此,绝大多数中国家长不遗余力地采取各种方式或手段来提高孩子的学业成绩🥬,课外培训补习就是主要渠道之一🎠。

在选拔制度体系下的课外补习现象不仅在诸多亚洲国家(如中国、日本、韩国、新加坡📟🎟、柬埔寨🦻🏿🧔🏻♂️、越南等)已经成为主流,在许多非洲国家(如肯尼亚、埃及😓、摩洛哥等)和欧美国家(如罗马尼亚、英国、美国等)也逐渐形成热潮(Dang and Rogers, 2008)。然而👨🏼💼,针对这一遍布全球的课外补习现象,各国都有不同的应对措施,大体分为四种模式:自由放任模式,如加拿大🤾🏿、英国、尼日利亚等🙅🏼♂️;监督控制模式,如越南📶🕶、立陶宛、乌克兰等🦵🏽;强令禁止模式,如柬埔寨🕟、缅甸、韩国等🪤;激励发展模式,如新加坡、南非🤴🏻、坦桑尼亚等(Silova and Bray, 2006)🏐。每个国家采取何种模式的主要依据是如何看待课外补习对学生、家庭👩🦽📓、教育系统乃至整个社会经济发展的影响👩🏿💻💝。激励倡导者认为,课外补习教育的形成和扩张符合市场规律,充分满足了学生和家长的学业需求,促进了人力资本的培育和积累。批评者则认为,课外补习非但无助于提升学生的学业产出,反而有可能对参与者的心理健康产生负面影响,增加家庭的经济负担,扰乱学校的教学秩序乃至扩大社会不平等(Bray, 1999, 2009)。那么,课外补习对学生教育发展(如学业成绩、心理健康等)的影响到底如何🚣🏿♂️🤷🏽♀️?这一现实问题已经成为政策制定者争论不休的焦点🕵🏻👰🏼♀️,同时也是本文将要讨论的核心议题🙍🏿♂️⚾️。本文将从中国的教育实践出发,以激烈的学业竞争和博弈为背景👂🏻🪔,对这一议题进行全面细致的考察,以期为中国“双减”系列政策的制定提供理论支撑和实证依据♢。

课外补习在尊龙凯时AG研究中最早可以追溯到史蒂文斯(David L.Stevenson)和贝克尔(David P. Baker)提出的“影子教育”(shadow education)。他们认为,课外补习的目的在于提升学生主流课程的学业成绩,对学校教育起补充和辅助作用,因此,课外补习教育随着主流课程的改变而发生相应变动🚗,与主流教育如影随形🚽,因而被称为“影子教育”🙂↔️。他们发现,“影子教育”是造成社会不平等的重要影响因素之一,能够实现优势阶层地位的代际传递:学生的家庭社会经济地位越高,参加“影子教育”的可能性就越大,获得高等教育的机会也会随之增大(Stevenson and Baker, 1992)。“影子教育”的学术概念和作用机理的提出,引发尊龙凯时AG、教育学🛠、经济学等学科对课外补习现象的广泛关注,并积累了丰富的研究成果👮♂️。目前💂🏽♀️,国内外关于课外补习的研究主要集中在两个方面🧛🏼:一是探讨影响课外补习参与的阶层差异和其他宏观和微观因素;二是讨论课外补习对学业产出与教育获得的影响及作用机制。1后者是本文的核心关注点之一🏄🏼♀️。在充分考虑中国教育系统的结构和特征的情况下,笔者试图考察课外补习对初中教育发展的影响及其在不同竞争和博弈背景下的变化趋势。

对于课外补习对学业成就的因果效应和在维持教育不平等方面的重要作用👩🏻🦯,国内文献已经进行了充分探讨🦅🦄,但仍存在两方面的不足。第一⚅👩🦯,已有文献大多忽视了班级或学校因素,特别是同辈竞争群体的教育行为对课外补习学业回报的影响✮。在竞争激烈和具有选拔性质的教育体制下,筛选学生获得更高教育水平的方式并不是以绝对成绩为标准,而是以选拔地区的相对成绩为主要依据,因此,个体获得竞争优势的大小很大程度上取决于同辈竞争群体采取何种教育行为以及参与程度的大小🏊♀️🩹。而参与课外补习是竞争群体最主要的教育行为之一🔃,由此引出本文的第一个核心议题🧗🏼♀️:在国内激烈的学业竞争的背景之下,个体课外补习的学业回报是否会随着同辈竞争群体课外补习参与水平的提高而发生变化?

第二,鲜有研究探讨课外补习对学生心理健康的影响。首先,青少年的心理健康问题不容忽视。一项针对1992年以来中学生心理健康变迁的研究发现,1992—2005年,中国中学生的心理健康水平呈缓慢下降的趋势(辛自强、张梅👩🏿💻,2009)。《中国国民心理健康报告(2019—2020)》指出,2020年中国青少年的心理健康素养达标率仅为14.24%🚯,抑郁检出率为24.6%,且随着年级的增长🏋🏻♀️,青少年的抑郁检出率呈明显上升趋势,中学阶段的抑郁风险显著高于小学阶段(傅小兰等,2021)🗺。尽管政府先后出台了相关的政策文件并采取了积极行动,但青少年心理健康问题的严重程度仍然不可小觑。因此,如何更富有成效地提升青少年的心理健康水平🧑🏻🎤,是研究者面临的重大现实议题🧗🏻♀️。其次,课外补习与心理健康密切关联(Bray,2009)。课外补习剥夺了学生的休闲时间,使他们承担了繁重的学业负担和压力,最终影响其心理健康发展。因此👩🏼🦲,即便课外补习能够提高学生的学业成绩,也可能是以学生的心理健康出现问题为代价🖐🧌。为此👩🏻🏭,本研究关心的另一个现实议题是👎🏻:课外补习的学业回报是否以心理健康出现问题作为代价?随着同辈竞争群体课外补习参与水平的提高🍰,课外补习的心理健康代价是否会进一步增大👽?

二🧑🏿🎓、文献回顾:课外补习的双重效应

(一) 课外补习的学业回报

1. “正向回报模型”🤹🏼🛰:直接效应与间接效应

“正向回报模型”认为👩🏼🦳,课外补习参与是一种人力资本的投资行为😱,能够促进参与者的学业产出,从而使其获得相应的学业回报🖐🏼。这一模型得到大多数研究者的响应,而且在以应试主义为主的教育系统中也深受家长和学生的追捧(Guill and Bos, 2014)。米肖和哈格(Mischo and Haag, 2002)认为,课外补习能提升学业成绩的原因主要有两个👨🏼🌾。一是课外补习的直接影响🧑🏽🎤🗃。首先,补习教师拥有与提升学业成绩相关的丰富资源,这是课外补习直接效应的主要来源。通过制定和实施灵活的教学模式,补习教师能够为学生提供个性化和专门化的学习指导🤟🏼,包括直接帮助学生解决学业问题👩🏿🦳、弥补学生的知识漏洞、协助学生整理考试的重点内容、提供解题技巧等(Allalouf and Ben-Shakhar, 1998)。为了提高自身的考试成绩和学业表现,参加课外补习的学生可以借助和动员补习教师的学业资源来提高自己的成绩排名🤛🏿,从而为进入重点学校奠定基础。其次,作为学校教育的延伸和补充💩,课外补习增加了学生实际学习的时间,并提升了完成家庭作业的效率。“学校教育模型”(a model of schooling learning)强调学生实际学习时间在完成既定学习任务中的重要作用(Carroll,1963),认为投入学业活动的有效时间与学业成绩显著正相关(Aronson, et al., 1999)。实证研究也表明🧑🏻💻,家庭作业时间与学业产出呈倒“U”型关系,这表明存在最优的家庭作业时间使得学生的学业产出达到最大值(Copper,2006;徐章星,2020)。在补习教师的辅导和帮助下,参与课外补习的学生更有可能在有效时间内完成家庭作业🤘🏽,从而增加学业产出☺️。

二是课外补习的间接影响。除了直接向学生提供大量的学业资源、延长实际学习时间外,课外补习甚至还能够通过濡染、改变学生的价值观和行为模式的方式间接影响各类学业产出。一方面,补习教师扮演着“重要他者”的角色,给学生带来异质性信息和参照性榜样🫦,形塑着学生的教育期望和学业动力,以及对学业的自我评价和态度(Guill and Bos, 2014),最终影响学业产出和教育获得。具体而言🧏🏻♀️,补习教师可能在学业辅导的过程中分享自身经历,潜移默化地使学生开拓眼界和增长见识,从而对学生的学业态度产生刺激🔵🫅。有时📛,补习教师对学生学业动机的塑造作用甚至大于自身天赋和家庭环境的影响,也大于同伴和学校教师的直接影响🫶🏻,这种效应在“一对一”的家教辅导中尤为突出。另一方面,参与相同课外补习的同辈竞争对手也能对学生的学业成绩产生刺激🎑,并激发他们的学习动力。参与“一对多”课外补习的学生团体往往本身在学业成绩方面表现不佳(Baker, et al., 2001),且具有较高的同质性。在同质性较高的低学业能力的小组中能够触发积极的比较效应🛼,也被称为“大鱼小池效应”👮🏼♀️,即对同等能力学生而言💂🏻♀️,“小池塘里的大鱼”(即处于低学业能力组的人)由于学业自我概念(academic self-concept)优于“大池塘里的小鱼”(即处于高学业能力组的人)★,因而能获得更高的自我效能感,并最终提高学业成绩(Marsh👫🏼,1987)。

尽管“正向回报模型”获得了大量实证研究的支持(Bray,1999;Dang and Roger, 2008;胡咏梅等🕎,2015🤌🏼;薛海平,2015;李忠路、邱泽奇,2016💟;Park, et al., 2016;Kuan🌾,2018),2但也有一些理论研究和经验研究对“正向回报模型”提出质疑。针对前者,批评者认为,“正向回报模型”假定课外补习行动与学业产出呈稳定的线性关系,该假定忽视了课外补习的正向回报在不同情境下呈现的异质性;针对后者,不少实证研究发现,学生参与课外补习对学业产出的影响不稳健(Berberolu and Tansel, 2014),比较微弱(Kuan㊙️,2011)😠,不具有统计意义上的显著性(Guill and Bos, 2014),或是仅在一定条件下成立(Zhang🦫,2013;Hof,2014)。因此👳🏽♂️🏃🏻♀️➡️,当涉及课外补习效应时🧬,如果不考虑异质性偏误问题或是不同情境下的差异化影响,得到的结论可能就与现实情况大相径庭🎐➙。

2. “异质性模型”😽:对“正向回报模型”的修正

为了使“正向回报模型”更加符合社会实践🎓,研究者对其进行了修正🚯🚨。修正后的模型强调课外补习的学业回报因为参与课外补习的数量、质量、机会、参与者自身的特征等因素的不同而呈现较大的差异性,这一模型也被称为“异质性模型”🧍🏻。

“异质性模型”大体包括四个子模型:“数量异质性模型”“质量异质性模型”“机会异质性模型”和“门槛效应模型”👨✈️👮🏽♂️。

“数量异质性模型”认为,投入的课外补习时间对学业成绩的影响呈倒“U”型(Hof,2014)🕵️,也即🧑🏿🎤,随着所投入时间的增加🧑🏼🤝🧑🏼,个体的学业成绩会变得更好,但当达到某一临界值时,投入更多的课外补习时间将无助于提高学生的学业成绩,甚至可能会因为挤占学生过多的有效学习时间而对学业成绩造成负向冲击(Cheo and Quah, 2005;Liu,2012)。

“质量异质性模型”认为,课外补习的质量是影响课外补习学业回报的关键因素🫲🏿。随着课外补习质量的提升♾,个体获得的学业资源将更加丰富,投入的学习时间将更加有效,补习教师和竞争群体的濡染和刺激也将更加深刻,最终增加了课外补习的学业回报。相反,倘若个体参与的课外补习质量较低😘,那么课外补习非但不能提高个体的学业成绩,反而会因为耽误正常的学校教育而不利于个体的学业产出(Kang✊🏼,2007;Zhang,2013)🟤。

“机会异质性模型”认为🫳🏼,课外补习学业回报的高低取决于个体参与课外补习机会的大小。该模型存在两种竞争性的观点:“正向选择假说”和“负向选择假说”(Choi and Park, 2016)👕。“正向选择假说”基于理性选择理论🙂↔️,认为越期望从中获益的个体,越有可能参与课外补习,因此最有可能参与课外补习的个体从中获得的学业回报也最大🪼。“负向选择假说”则基于边际效应递减的经济学假设🧙🏻,认为参与课外补习倾向性更高的学生,往往在学业动力、家庭背景🧑🏼🍼、家长支持等方面具有更大的优势,因此,学生即便不参与课外补习🤚🏽,也能借助这些优势因素获得更好的学业成绩。但是,参与课外补习倾向性较低的学生能够诉诸的家庭或外部资源也较少✍🏽,一旦他们获得课外补习,对其学业成绩的提升效果将更加明显。

“门槛效应模型”则强调课外补习的学业回报对不同学业基础的学生存在异质性,认为随着学业能力的提升👯♀️,个体学业进步的空间缩小,提高学业产出的难度增加,因而通过课外补习获得的学业回报也会逐渐减小🚧,并趋向饱和(Smyth,2008)。结合门槛效应🧓🏻🧗,尊龙凯时娱乐有理由认为,参与课外补习有助于低学业能力个体的学业发展🕟,对于高学业能力个体来说,参与课外补习对学业产出的提升并无实质性帮助(Banerjee, et al., 2007;Kuan, 2011, 2018;李佳丽🚃、胡咏梅,2017)。

“异质性模型”填补了“正向回报模型”与实证研究结果之间的鸿沟,为研究课外补习边际效应的变动趋势提供了诸多思路👨🏽🌾。然而👨🏼⚕️🤽,目前的“异质性模型”可能存在的问题是,过多地聚焦于学生个体特征、家庭背景👮、课外补习状况等个体层面的差异性,而没有将其置于学业竞争和博弈的背景之下,忽视了同辈竞争对手的存在对个体课外补习学业回报的影响及其作用机制。

(二) 课外补习的健康代价和健康回报

目前关于课外补习参与效应的考察主要集中在学业态度👩🏿🎓、课堂表现👳🏼♀️、学业成绩😺🧑🏼💻、教育获得等各类学业产出上,鲜有研究者关注课外补习与学生心理健康之间的关联以及课外补习、学业成绩🤸🏻♀️、心理健康三者的内在联系💇🏼♀️。本文尝试结合现有文献,梳理出课外补习对学生心理健康的影响和作用机制。

1. 课外补习的心理健康代价:“角色压力理论”和“睡眠剥夺理论”

课外补习的“健康代价模型”认为,参与课外补习既是“睡眠剥夺效应”的直接诱因🧏🏽♀️,也是竞争压力和学业压力的主要来源之一🧖🏿,从而促使个体的心理健康处于较低水平😝👉。这一解释模型以“睡眠剥夺理论”和“角色压力理论”为代表(Kuan,2018)。“睡眠剥夺理论”认为,在总体课外时间既定的情况下,随着投入课外补习时间的增加,学生的睡眠时间和质量也会不断降低🧭,而睡眠质量的下降将使个体出现焦虑、抑郁𓀁、负面情绪等内在行为问题的可能性增大(Yoo, et al., 2007;Gujar, et al., 2011🙏🏻;Gruber, et al., 2012)😘,进而对个体的心理健康造成负向冲击(Meijer, et al., 2010;Pasch, et al., 2010)👩🏿🎨。

“角色压力理论”认为♥️⛩,制度化的社会角色是压力的主要来源之一(Pearlin🥎🚤,1989)。相较于未参与课外补习的个体,参与者对“学生”社会角色和身份的认同水平较高,对学习精力和耐力的要求也高于自身所具备的能力🧗🏻,这就使得参与者往往处于角色超负荷状态🧑🎨。即使学生缺乏动力,但“望子成龙”的父母也会施加各种压力🚤,迫使其参与课外补习,进而服从父母所期望的角色义务,这将导致学生持续处于“角色束缚”状态而不能自拔。无论是上述何种角色压力状态,都有可能对学生的心理健康造成显著的负面影响🙍🏽。

近年来,课外补习的“健康代价模型”越来越受到国内外研究者的关注,得到不少实证研究的支持。基于全国代表性的初中生研究数据📝🐜,胡舒和牧正(Hu and Mu, 2020)发现,参与课外补习显著降低了学生对未来的信心,增加了学生的抑郁程度🆘。另一项基于中国台湾地区的追踪数据也发现,投入课外补习的时间与学生的心理健康水平呈显著负相关(Chen and Lu, 2009)。基于同样的调查数据📢,关秉寅(Kuan, et al., 2018)也发现,参与课外补习显著地增加了九年级学生患抑郁症的风险,进而对其心理健康造成明显的负向冲击。

“健康代价模型”本身也存在以下几点不足:一是“健康代价模型”仅从个体层面探讨课外补习行动与心理健康之间的关联🎀,忽视了个体所处的社会情境对个体感知情绪的调适作用;二是“睡眠剥夺理论”和“角色压力理论”均来自其他研究领域📲,“健康代价模型”将其用于课外补习效应研究🤽🏼♂️,是否存在“水土不服”尚存争议;三是缺乏完整的解释链条和逻辑框架,难以形成一般化的理论模型。

2. 课外补习的健康回报🛀:“压力释放理论”和“社会比较理论”

与“健康代价模型”截然不同👨🏻🎤,课外补习的“健康回报模型”认为📀,在学业焦虑水平较高的社会情境中,参与课外补习诱发了某种心理机制💇🏼,提升了个体的心理健康水平🧚🏼,这一解释模型以“压力释放理论”和“社会比较理论”为代表。“压力释放理论”认为,在教育竞争激烈的社会环境中,无论参与课外补习是否提高了个体的竞争优势🏊🏻♀️,课外补习行为本身都能缓解学业竞争带给学生和家长的学业焦虑和心理压力▶️♎️。换言之,学生和家长通过投资课外补习来寻找心理安慰和精神慰藉(Sun, et al., 2020)👨🏼🌾。

“社会比较理论”则认为🧒🏼,参与课外补习能使得个体获得竞争优势,从而在与同辈群体的比较中获得更高的自我评价,最终促进个体的心理健康发展(Cole👶🏿,1991)💆🏽♂️。按照参照群体的理论逻辑,个体倾向于通过比较同一班级或学校中的同辈群体来评估自身的学业能力👳♀️,并形成学业自我评价(Davis🧙♀️,1966)。当与同辈竞争群体相比具有明显的竞争优势时,个体的自我教育期望、学业自我概念🪪、自我效能感等自我评价都会得到提高🤾🏼♀️,也使得个体对未来的学业生涯产生乐观的预期,进而对个体的心理健康产生正向影响🏊🏿。

课外补习的“健康回报模型”还停留在理论层面♥︎,尚缺乏实证支持↪️。在为数不多的实证研究中🏈𓀀,孙伦轩等(Sun, et al., 2020)使用倾向值匹配的双重差分法对中国教育追踪调查(CEPS)数据进行分析后发现,与未参与课外补习的学生相比👨🌾,参与课外补习的学生表现出更好的心理健康状况。但该研究剔除的样本数量(2 641个)占总体追踪样本数量(9 449个)的27.95%,得到的研究结果可能存在一定偏差🦧⛓。

“健康回报模型”将社会情境纳入解释链条,为解释课外补习的健康效应提供了新的思路👨🏻🦲。但这种解释也存在以下几个问题:其一𓀍,“健康回报模型”不仅与多数实证研究结果相左,而且同很多家长和学生的体验大相径庭,其理论适切性还有待商榷;其二,“健康回报模型”只解释了个体从未参与者到参与者的学业焦虑和自我评价的变化🥑,忽视了当个体参与到课外补习之后所感受到的学业负担和竞争压力🟥;其三,该模型还忽视了课外补习对参与者心理健康水平的影响随同辈竞争群体课外补习参与水平的变化而发生变动的趋势和过程。

三😥、竞争与博弈背景下的课外补习学业回报和心理健康代价

上述有关课外补习双重效应的理论模型大多忽视了激烈学业竞争与博弈背景下的同辈群体效应🧙♀️。概括地说,本文认同课外补习的学业回报和“健康代价模型”的部分观点,即课外补习增加了个体的学业产出👷🏻🧣,却以降低个体的心理健康水平为代价✂️,但在以竞争与选拔性质为主的教育制度下🆎,同辈竞争对手课外补习的参与水平会对个体课外补习的双重效应产生显著的调节作用,使个体课外补习的因果效应和作用机理发生改变。接下来,本文将简单概述中国教育系统的结构和特征,随后通过一个数学推导和“博弈论”视角来阐述这一观点。

(一) 中国教育系统的结构和特征

第一⚫️,中国教育资源在不同地区或学校、城乡之间分布不均衡,突出的表现形式是在教育分流过程中的重点学校制度。尽管重点学校制度已经在2006年修订的《中华人民共和国义务教育法》中被废除🙇🏽♀️,但重点学校与非重点学校在地理位置、基础设施、师资力量、学校声誉🥳、政府资助等方面的差异性仍然得以延续(吴愈晓🙇、黄超🧍🏻,2016)🧙🏼♂️。一方面,重点学校能获得政府更多的资金和政策支持,具有较高水平的办学质量,积累了较好的口碑;另一方面,由于重点学校具有较高的办学水平和丰厚的薪资待遇‼️,因而所吸纳的生源质量和师资力量远高于非重点学校,这反过来又提升了重点学校的声誉和整体的学业产出,从而进一步维持甚至加剧了重点学校和非重点学校之间教育资源的不平等分配。

第二🎳,能否进入重点学校就读决定了学生未来教育机会的获得和地位获得🪭。重点学校拥有雄厚的师资力量、更完善的教育配置和较好的班级氛围(优秀的同辈群体),能够帮助学生在教育竞争中脱颖而出⛹️♂️,最终有助于学生的教育获得(吴愈晓,2013;唐骏超⭐️,2015;吴晓刚,2016)和地位获得(王威海、顾源🥱,2012)。

在社会实践层面,随着用人单位对文凭的要求越来越高✋🏿,第一学历歧视现象屡见不鲜(武玮🙍🏿♂️,2017🤵🏽♂️;李彬、白岩,2020)🙆🏻,3这无疑会促使就读于重点学校对未来就业机会获得的重要性不断攀升。因此,教育竞争的本质是择校竞争,能否进入重点学校成为决定个体生命历程和家庭阶层跃迁的重要影响因素。

第三,考试选拔制度在教育资源分配过程中起到最重要的作用,因此🐠🧗🏻♂️,提升学生的学业成绩便成为学生、家长、教师的核心任务☝🏿。在教育分流的过程中,学生的学业成绩是进入重点学校最重要的依据。为了进入质量较高的“名校”,家长不遗余力地通过各种途径提高孩子的学业成绩🤲🏿。当学校教育的数量和质量存在不足和欠缺,满足不了家长和学生对成绩提升的需求时👨🏿🦱,家长就会借助课外补习提升孩子的竞争优势👧🏿,近年来在国内家长微信群中出现的“鸡娃现象”便是最真实的写照(耿羽,2021)。4另外🏝👂🏽,班级和学校的整体学业产出和成绩排名也是任课教师和学校管理人员绩效考核的主要指标。任课教师的薪资、奖金、晋升机会等与学生平均成绩和优秀率之间高度关联(雷万鹏🚣🏽💑、马红梅🤲,2019),这也促使教师采取各种手段促进班级的学业成绩和整体的升学率。

基于上述三点🥽,在教育资源和机会总量不变的情况下,就读于重点学校较高的回报率和考试选拔制度塑造了一种具有竞争性质的教育资源分配机制。在以学业成绩为导向的教育体制下🤚💏,所有的学生、家长、教师共同编织了一个庞大的学业竞争场域,班级或学校成为应试机制下的竞赛场🧑🏻🦽。在这场学业竞争中,同辈群体之间教育资源和机会的激烈竞争属于零和博弈。换言之👨🏻⚕️,如果一些学生获得了重点学校的教育资源和机会🌭,则意味着另一些学生将失去这些资源和机会。在零和博弈的驱使下👨👨👧👦,无论竞争对手是否参与课外补习⌚️,参与课外补习都是行动者的最优选择👩🏽⚖️👲🏻,这一选择策略也被称为“支配性策略”(Nash,1950)🌋。5这意味着🤭,在应试主义的教育系统中,所有的竞争者都倾向于通过课外补习获得更大的竞争优势(Yu and Ding, 2011)。那么,随着竞争对手课外补习参与水平的提高,行动者参与课外补习的双重效应是否会发生改变?接下来,笔者通过数学推导和逻辑推演提出本文的理论预设,并使用全国性调查数据对理论预设做进一步的实证检验🚴🏿♀️。

(二) 竞争与博弈背景下课外补习学业回报模型的重新设定

1. 同辈竞争与课外补习的学业回报

个体课外补习学业回报受同辈竞争对手课外补习参与行为影响的过程较为复杂,为了数学推导的直观和简便,尊龙凯时娱乐将竞争场域设定为班级内部。这一做法是基于两点考虑:首先,学业竞争必须是同一届学生之间的竞争和博弈👨🏼🍼;其次,竞争对手的课外补习行为会影响个体的课外补习行为及其学业回报。中国行政班级制度下的学业竞争恰好满足上述两个条件👥。

尊龙凯时娱乐设定班级G由三部分人员构成:1名参与课外补习的行动者A🧙🏿,参与的课外补习时间记为ta;n-1名参与课外补习的竞争者(以下简称“参与者”),分别记为B1🟪、B2、B3✴️、…Bn-1,参与的课外补习时间分别记为tb1、tb2🚴🏿、tb3…tbn-1👨🏻🦽;m名未参与课外补习的竞争者(以下简称“未参与者”),分别记为C1🦹🏽♀️👨🏽💻、C2、C3…Cm,参与的课外补习时间均记为0。设定班级的总人数为N🎨,所投入的课外补习总时间为T,班级平均课外补习时间为T,得到如下公式🧑🏿🦲:

假定每个竞争者所投入的课外补习时间都能转化为学业回报🦻🏽,此时🤱🏿,影响课外补习学业回报的因素便取决于t。行动者A从课外补习中获得的学业回报由两部分组成:一是相对于未参与者🔄,其获得回报为y0t = mta;另一个是相对于参与者🙅🏽♀️,获得的回报为ytt,如以下公式所示👨🏽💻:

![]()

通过整理得:

![]()

因此,行动者A通过课外补习所获得的总体回报为🤦🏼:

![]()

根据上述的数学推导,尊龙凯时娱乐可以得出这样的结论𓀇🏊🏼♀️:当班级人数既定和行动者投入课外补习的时间相等的情况下🗜👨🏽🚀,行动者通过课外补习获得的学业回报与班级平均课外补习时间负相关。这一结论也符合中国的教育实践。由上文可知,课外补习的正向回报主要来自两个方面:一是直接效应,即向行动者提供大量的学业资源,提升完成家庭作业的效率🧊;二是间接效应,即改善行动者的学业态度。可问题是💭,班级同辈竞争者也可以通过投入更多的课外补习时间获得更加丰富的学业资源,从课外补习中获得的积极的学业态度也会有助于学业获得,这将导致行动者通过课外补习获得的竞争优势逐渐变弱,甚至荡然无存🪽。由此🏄🏼♂️,尊龙凯时娱乐提出本文第一个假设🧙🏿♀️:

假设1😮:随着班级平均课外补习时间的增加,个体通过投入课外补习时间所获得的学业回报逐渐减少↔️。

2. 同辈博弈与课外补习的学业回报

除了竞争对手投入课外补习的时间对课外补习学业回报有影响以外👨🏽🚀,竞争者之间的课外补习行动也会相互影响。一方面🏠,对于未参与者而言,当察觉到自身的竞争优势正在减弱时,他们也会通过课外补习来争取竞争优势;另一方面,对于参与者而言,当更多的竞争对手参与课外补习之后,他们会通过延长课外补习时间的方式获得更大的竞争优势。在此过程中,行动者通过课外补习获得的学业回报将会发生什么变化?尊龙凯时娱乐不妨进行下面的推导。

按照上述推演的结论,在以获得竞争优势为目标的导向下,个体课外补习回报与所投入的时间成正比,与班级总体课外补习时间成反比。因此,Ai学业回报函数(yi)关系表示如下👮🏻♂️:

![]()

其中,A为外生常数,λ为相关系数💅。

为了获得yi关于ti的最大值,将yi对ti求偏导数,并令偏导数为零↙️,得出:

![]()

则:

![]()

当![]() 时🪦,Ai所获得的竞争优势(yi)将达到最大值,为:

时🪦,Ai所获得的竞争优势(yi)将达到最大值,为:

由上式可知👳🏼,行动者课外补习学业回报所能达到的最大值取决于班级总体课外补习时间。为了取得竞争优势,所有参与者势必投入更多的课外补习时间,这将导致班级(G)所投入的课外补习时间总量(T)增多,进而使参与者投入课外补习时间的学业回报逐渐减少。此时,为了获得更大的竞争优势🫷🏼,所有参与者都会尽可能地延长课外补习时间🌊,进而再一次导致课外补习学业回报的减少😬。最终🧒🏻,当参与者投入更多的课外补习时间而无法获得竞争优势时,整个竞争场域将达到博弈均衡点🧑🦽。此时,所有参与者所投入的课外补习时间大体相当🏊。通过计算,尊龙凯时娱乐可以得出班级G中所有参与者学业回报达到最大值时的总体时间T:

![]()

最终得出总体时间为🎈:

![]()

此时,班级参与者所投入的课外补习时间大致相等,参与者之间的博弈达到动态均衡👨🎨:

![]()

所获得的均衡收益为🧏🏼♂️:

![]()

由上式可知🎽,达到均衡博弈之后,课外补习的学业回报不再取决于参与者之间的博弈而是参与者的人数👴🏼。当未参与者逐渐转化为参与者时,参与者的课外补习学业回报将会不断减少。当班级成员全部参与课外补习时👩🏼🚒,行动者的课外补习回报将达到最小值。

按照班级参与者比例的高低,尊龙凯时娱乐将课外补习的竞争和博弈过程大体划分为以下三个阶段💇🏿。第一阶段为低度竞争阶段🥁👨🦯➡️,其主要特征为:参与者人数较少,班级平均的课外补习时间较低,班级成员之间的竞争和博弈处于初始阶段。在这一阶段,在与未参与者的竞争中🥌,参与者投入的课外补习时间全部转化为竞争优势。而参与者之间的竞争程度较低,甚至没有意识到竞争的存在🤸♂️👨🏼🦳。处于这一阶段的行动者通过课外补习所获得的学业回报最高,所获得的竞争优势也最大。

第二阶段为中度竞争阶段🏪。这一时期的主要特征为:参与者与未参与者人数大体相当💧,班级平均课外补习时间逐渐增加,班级成员之间的竞争和博弈较为激烈,并逐渐进入白热化。这一时期的参与者同时面临两种竞争:参与者vs.参与者、参与者vs.未参与者👨🏽🦳👃🏿。前者竞争的焦点是投入课外补习时间的长短🙅🏻,此时,参与者所获得的竞争优势主要来自所投入的相对课外补习时间。为了获得更大的竞争优势,所有参与者开始竞相投入更多的课外补习时间,这使得从参与者那里获得的竞争收益处于较低水平。在后一种竞争中,尽管参与者仍然能够通过课外补习获得竞争优势🤽♀️,但与低度竞争阶段相比👎🏿,此阶段所获得的竞争优势要小得多✌🏻。总之,这一阶段行动者课外补习的总体学业回报处于较低水平,所获得的竞争优势已不再明显。

第三阶段为高度竞争阶段。这一阶段的主要特征为:参与者人数超过未参与者,在班级成员中占据多数,班级平均课外补习时间迅速增加,参与者之间的博弈达到白热化。在此阶段👷🏽♀️,参与者相对于未参与者获得的竞争优势几乎丧失殆尽🧎🏻。此时🔩,班级成员之间的竞争和博弈主要来自所投入的相对课外补习时间🏊🏼。整个竞争和博弈过程大致为:当行动者投入更多的课外补习时间时🫐,竞争优势将出现短暂的上升✍️,但随着所有参与者投入课外补习时间的增多,行动者的竞争优势将滑落至初始水平甚至更低🧡。此时🎊,为了维持和扩大竞争优势,行动者将会再一次投入更多的课外补习时间👨🍼⛔️,但最终换来的是竞争优势的再一次回跌🫃🏽。因此,随着参与者所投入的课外补习时间越来越多,行动者的竞争收益在博弈均衡水平上下波动☪️🏊🏽♀️,班级成员最终陷入无休止的负向循环博弈。在此情形下,行动者通过课外补习获得的学业回报达到最低点,所获得的竞争优势荡然无存。

根据上述推理👴,本文提出如下两个假设👳🏽♂️:

假设2a🤽🏻♂️:随着班级课外补习参与比例的增加,个体课外补习学业回报逐渐减少。

假设2b:高度竞争班级中的课外补习学业回报显著少于低度竞争班级🥉。

(三) 同辈竞争压力与课外补习的心理健康代价

同辈竞争对手的课外补习行为与个体课外补习的心理健康代价之间同样有十分紧密的联系。基于上述文献,尊龙凯时娱乐有理由认为,课外补习行动蕴含着影响个体心理健康水平的正向因素和负向因素🍻。因此,课外补习行动对心理健康存在何种影响取决于哪种因素占据主导地位💒。基于上述三阶段的理论推演,结合“社会比较理论”(正向因素)🏦、“睡眠剥夺理论”和“角色压力理论”(负向因素),尊龙凯时娱乐对课外补习心理健康代价的变动趋势进行类似的推导🙅🏿。

在第一阶段,正向回报因素占据主导地位,负向代价因素处于次要地位🐇。在此阶段,行动者通过投入更多的课外补习时间迅速获得竞争优势,在与班级成员的竞争中激发了积极的“社会比较效应”,使得行动者的心理健康水平出现短暂的上升🔨。同时,低度的竞争和博弈使得行动者和父母对角色的要求较低,行动者尚未处于角色超负荷或角色束缚状态。另外,由于所投入的课外补习时间较少,因而行动者的睡眠时间和质量受影响较小,“睡眠剥夺效应”并未发挥作用🌓。在此情形下🖐🏻,行动者所投入的课外补习时间对心理健康造成的负向冲击较低👆🏿,所付出的心理健康代价较小。

在第二阶段,负向代价因素发挥的作用较大,正向回报因素的影响较为微弱。在这一阶段,更多的未参与者转化为参与者,所投入班级课外补习时间总量逐渐增多🚯,导致行动者的竞争优势逐渐减弱,由竞争优势带来的“社会比较效应”也不断变小。与此同时🍍,随着激烈程度的递增🏋🏻,行动者和父母对角色的要求逐渐增多,行动者所承担的角色压力也越来越沉重。在与参与者的竞争和博弈中🪱,随着投入的课外补习时间的不断增加,行动者的睡眠时间和质量逐渐变少和下滑,最终强化了“睡眠剥夺效应”。因此,在中度竞争阶段,行动者课外补习的心理健康代价较大🪟🏋🏿,所投入的课外补习时间对心理健康的负向影响逐渐加剧。

在第三阶段,负向代价因素占据主导地位,正向回报因素消失殆尽。此时🖼,在负向循环的博弈中,个体通过投入课外补习时间所获得的竞争优势基本维持在较低的水平🧙🏼♀️,积极的“社会比较效应”完全消失,甚至还会引发消极的沮丧效应🧒。取而代之的是,行动者感知到的角色压力迅速增大,持续处于角色超负荷和角色束缚状态而无法自拔。同时,在这场没有尽头的循环博弈中,行动者投入的课外补习时间越来越多👈🏽,睡眠时间和质量达到最低水平🤳🏿,所有的参与者都心力交悴,心理健康水平不断降低。在此情形下,行动者付出的课外补习的心理健康代价达到最大🚗,所投入的课外补习时间对心理健康的负向影响被持续强化🧜🏽♂️。

基于上述推演👸,尊龙凯时娱乐提出这样的预期:随着竞争场域中课外补习参与水平的提升,影响心理健康的负向因素逐渐占据主导地位,正向回报因素逐渐变弱🐜,最终导致课外补习的心理健康代价不断增大。由此,尊龙凯时娱乐可以提出以下几组假设:

假设3a:随着班级课外补习时间和参与比例的增加,个体课外补习的心理健康代价逐渐增大🧔♂️。

假设3b:高度竞争班级中的课外补习心理健康代价大于低度竞争班级🧑🏻🎤🚔。

假设4a(“社会比较效应”减弱假设)🖐🏻:随着班级课外补习时间和参与比例的增加,个体通过课外补习所获得的学业自我评价逐渐降低,导致课外补习的心理健康代价进一步增大🎞。

假设4b(“角色压力效应”增强假设):随着班级课外补习时间和参与比例的增加⛹🏻♂️,个体因课外补习行动而承担的角色压力逐渐增加,导致课外补习的心理健康代价进一步增大。

假设4c(“睡眠剥夺效应”增强假设):随着班级课外补习时间和参与比例的增加,个体课外补习的睡眠剥夺效应进一步强化🧬,导致课外补习的心理健康代价进一步增大。

四、研究设计及变量描述

(一) 数据来源

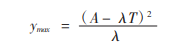

本文所使用的数据来自针对初中生所进行的中国教育追踪调查(China Education Panel Survey🤦🏼😄,CEPS)。该调查总共进行了两期,包括2014年(2013—2014学年)的基线调查数据和2015年(2014—2015学年)的追踪调查数据。在基线调查数据中,七年级个案数量为10 279个;在追踪调查中🍕,成功追访的个案(八年级)数量为9 449个👩🚒。尊龙凯时娱乐对学生💁🏽♂️、家长、班主任、任课教师👒👨🏽🦰、学校管理者的数据进行合并分析🐠,只保留成功追访的样本,最终进入分析的样本规模为9 449个。与其他同类数据相比👜👨🏿⚕️,CEPS将所有被抽中的整个班级学生全体入样,这种整群抽样的方式为尊龙凯时娱乐研究同辈竞争群体的结构效应提供了可能性。

(二) 变量介绍

1. 因变量

本研究的一个因变量为“学业成绩”,测量指标为学生2014年秋季语文、数学和英语的期中考试成绩。为了方便比较,尊龙凯时娱乐把期中考试不是100分的科目成绩转化为百分制的分数,然后将三个科目的成绩取平均值🌛。分值越高🧏🏿♀️,表示学业成绩得分越高🧚。

“心理健康状况”是本研究的另一个因变量。CEPS两轮调查均涉及学生的心理健康问题。该测试题由10个测量焦虑或抑郁的指标构成,每个均为五分类的定序变量💈,其中🧑🏿🚒,“从不”=1,“很少”=2,“有时”=3🎸,“经常”=4,“总是”=5↖️,数字越大,表示学生的心理问题越严重🧙🏿♂️。尊龙凯时娱乐对上述10个指标进行逆向编码🧝🏼,并通过主成分因子法和0—1标准化生成取值范围为0—100的“心理健康状况”变量👩🏽🎤🛺。数值越大,表示学生的心理健康状况越好🤸。

2. 自变量

本研究的自变量包括三个部分:个体层面学生投入的课外补习时间、班级层面班级平均课外补习时间和班级课外补习参与比例😣。投入的课外补习时间通过两个题目进行测量。一个题目为“周一到周五,你通常每天上校外辅导班(与课业相关)的时间”🤹🏻,答案选项有六类🧸,本文重新编码为“没有”=0🛰,“不到1小时”=0.5🧖♂️,“1小时至2小时”=1.5,“2小时到3小时”=2.5,“3小时至4小时”=3.5🪶🌚,“约4小时以上”=4🤰🏿。另一个题目为“周末😋,你通常每天上校外辅导班(与课业相关)的时间”,答案选项也有六类🫕,本文重新编码为“没有”=0👨🏿🏭,“不到2小时”=1🔈,“2小时至4小时”=3,“4小时至6小时”=5,“6小时至8小时”=7🧘🏿♀️,“约8小时以上”=8。尊龙凯时娱乐将周一到周五的补习时间乘以5加上周末补习时间乘以2得到“课外补习时间”变量,数值越大🪫,表示个体投入的课外补习时间越多。随后,计算每个班级学生课外补习时间的平均值以构建班级平均课外补习时间。

班级课外补习参与比例为班级学生参与课外辅导班的比例。个体是否参与课外补习班的测量问题是“最近一年来🖖,你参加了哪些辅导班”,包括“奥数”“普通数学”“语文/作文”“英语”🧑🏻🔧,答案选项均为“是”和“否”🌪。本文将“都没有参加补习班”编码为0♈️,“至少参加一种补习班”编码为1,以构建“是否参与课外补习班”的虚拟变量。然后🧎➡️,尊龙凯时娱乐通过把各个班级参与课外补习的人数除以班级总人数,得到“班级课外补习参与比例”变量👈🏻。数值越大,表示班级课外补习的参与比例越高。同时,尊龙凯时娱乐将课外补习参与比例前30%的班级视为“高度竞争班级”,后30%视为“低度竞争班级”,其他班级视为“中度竞争班级”🏊🏻♂️。为了进行结果的稳健性检验,尊龙凯时娱乐也计算了年级平均课外补习时间和课外补习参与比例🧡,并建立模型进行分析。

3. 中介变量

本文的中介变量由三部分构成🤾🏿♂️:学业自我评价、睡眠剥夺和角色压力。学业自我评价用“自我教育期望”和“自我效能”来测量☝️。其中,自我教育期望为学生期望自己获得的最长受教育年限🥉。自我效能反映的是学生对自己能否完成学业任务的主观判断(黄超,2018)。测量指标分别为“就算身体有点不舒服,或者有其他理由可以留在家里💆🏿,我仍然会尽量去上学”“就算是我不喜欢的功课🏋🏽♀️🎬,我也会尽全力去做”“就算功课需要花好长时间才能做完🩸,我仍然会不断地尽力去做”💠,三个均为从“完全不同意”到“完全同意”的四分类定序变量,尊龙凯时娱乐将上述三个指标得分加总生成“自我效能”变量,数值越大,表示学生的自我效能越高。然后,尊龙凯时娱乐将“自我教育期望”和“自我效能”两个变量通过主成分因子分析合成为0—100的“学业自我评价”变量,数值越大🚵🏻,表示学业自我评价越高。

角色压力包括角色负荷和角色束缚两种状态。角色负荷反映的是学生本人对自身学习精力和耐力的要求高于自身能力而呈现的压力状态。本文使用的三个测量题目分别为“你现在学语文吃力吗”“你现在学数学吃力吗”“你现在学英语吃力吗”,三个均为从“特别吃力”到“一点也不吃力”的四分类定序变量🚴🏼♀️。尊龙凯时娱乐将上述三个变量进行逆编码,然后将其加总获得“角色负荷”变量,数值越大,表示角色负荷程度越高。角色束缚的测量题目为“你对父母的期望感到如何”🏇🏽,是从“毫无压力”到“压力很大”的五分类定序变量🛌🏻。数值越大🐻🧑🏼🦳,表示角色束缚程度越高。本文将“角色负荷”和“角色束缚”两个变量通过主成分因子分析合成0—100的“角色压力”变量,数值越大,表示学生的角色压力越大😀。

睡眠剥夺的测量题目为“通常情况下⚔️,你有没有下面睡眠问题”,由9个测量睡眠问题的指标构成👨🏿🦲,包括“睡眠/入睡困难”“易醒”“嗜睡”“睡醒后不解乏”“打呼噜”“磨牙”“多梦”“说梦话”“梦游”。将上述变量得分数值加总得到“睡眠剥夺”变量🧊。数值越大,表示睡眠剥夺越严重💃🏿👡。

4. 控制变量

为了消除影响学业成绩和心理健康的其他因素的干扰,本文在模型中控制了个体层次变量[七年级学业成绩(前测)👸🏼、七年级心理健康(前测)、七年级学业自我评价(前测)👯♀️、七年级角色压力(前测)🧑🏽🎓、七年级睡眠时间(前测)🙋🏿、性别、户口、自评健康状况、兄弟姐妹数量、家庭居住安排💖、家庭迁移流动状态👍🏽、标准化认知能力得分、同伴群体质量👨🏻🏫、家庭社会经济地位、家长教育期望]🧸、班级层次变量(班级平均学业成绩👭、班级平均心理健康、班主任性别、班主任任教年限、班级排名、班级规模)和学校层次变量(年级平均学业成绩🦶🏼、年级平均心理健康、年级规模、学校生师比、学校排名🏊🏿♂️、学校所在地区类型和行政级别)🧂。6详细的变量描述性统计说明如表 1所示。其中↪️,由于CEPS没有涉及七年级学生的睡眠剥夺测量,尊龙凯时娱乐在控制变量中纳入七年级的睡眠时间👨🎨👲,以此对七年级的睡眠剥夺的前测进行控制🚢。班级规模的最小值为1,这是由于部分学校在七年级升八年级时出现了分班现象(占总体的16.68%),而CEPS是对个体进行追踪🧑🏻🦳,因而使得某个班级的人数过少。由于这一现象普遍较少(班级规模低于10人仅占2.92%),为了尽可能保留样本,尊龙凯时娱乐并没有将其删除。为谨慎起见,在稳健性检验部分,尊龙凯时娱乐删除了班级规模低于15人的样本,其结果与本文所得的实证结果完全一致。CEPS在七/八年级中随机抽取了两个班级入样,因此本文所使用的年级规模是两个班级的规模,并不代表整个年级的规模。

(三) 研究策略和模型介绍

1. 技术难题以及应对策略

随着对课外补习机制研究的深入,准确识别课外补习对学生教育发展的因果效应成为该领域日益凸显的问题。本文在识别因果效应时,主要涉及三个技术难题👩❤️💋👨:选择性偏误、共同情境和因果倒置。如何应对这三个技术难题成为判断和评估研究结果可靠性的基本依据。下面简要阐述本研究针对上述三个技术难题的应对策略

首先是选择性偏误问题以及应对策略。个体获得课外补习机会受到个体特征、家庭背景、班级和学校情境等因素的影响,估计的结果因此存在选择性偏误问题。为此🧘🏽,尊龙凯时娱乐采用稳定逆概率加权技术,以尽可能克服因为选择性问题导致的统计偏误。该方法首先利用现有的变量计算出个体参与课外补习的概率🏃,然后根据概率计算出来的权重来对所使用的样本进行调整,从而更好地实现数据的平衡。权重的公式为:

其中,Si表示第i个学生是否参与课外补习,Xi和Ci分别表示影响第i个学生参与课外补习的个体因素变量和班级学校因素变量🧑🦳。7在模型选择方面,尊龙凯时娱乐使用二分类Logit模型来估计个体参与课外补习的概率📅🏸。8

其次是共同情境影响以及应对策略🧚🏽♂️。该问题是指不同学生所归属的同一班级在班级排名、师资力量、班级氛围等特征方面是相同的,这可能使得影响学生教育发展的因素并非来自个体的课外补习行为⚰️,而是来自班级层次的某些潜在因素。多层线性模型能够较好解决这一难题🎹🫷🏽。该模型能够将班级的所有特征因素进行控制👨🦽,这不仅排除了因为班级共同情境所造成的统计干扰问题,还有利于考察个体课外补习行动基于班级课外补习参与水平的条件效应👩🌾。

最后是双向因果问题以及应对策略。参与课外补习在影响学业成绩的同时🫒,学业成绩也反过来影响课外补习参与,估计的结果因此可能存在双向因果问题。在以往的相关研究中,国外学者一般使用学生的出生顺序、补习学校收取的补习费用🚵🏿♀️、学生居住地与补习机构之间的距离等工具变量来解决双向因果问题。然而𓀅,本文的实证研究涉及班级层次与个体层次的多层交互效应,因而难以寻觅合格的工具变量(CEPS数据中并未涉及上述提及的工具变量)来处理双向因果问题🤹🏽♀️🏖。尽管如此,尊龙凯时娱乐也采取两种做法来尽量克服这一问题。其一🍛,将学业成绩前一年的数据信息(前测)作为控制变量纳入模型;9其二🙅🏼♂️,使用前一年的学业成绩信息来预测个体参与课外补习的概率🤶,然后通过稳定逆概率加权技术实现数据的平衡。10

2. 分析模型

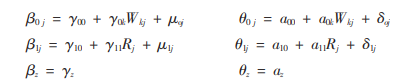

根据本文的解释框架🌦,随着班级课外补习参与水平的提升🫸,个体课外补习在学业回报上的相对重要性逐渐减弱,同时也导致心理健康代价的进一步加剧🚶🏻。这一解释命题要求模型结构包含个体层次和班级层次两个层级🌤。因此🍡,鉴于实证和上述应对策略的需要,尊龙凯时娱乐采用了多层线性模型,以个体作为第一层次的变量◽️,包括投入的课外补习时间和其他个体特征变量🧑🏽🔬;以班级作为第二层次的变量,包括班级平均课外补习时间🍜♦︎、班级课外补习参与比例、班级平均学业成绩、班级平均心理健康水平👨🏽✈️、班主任的性别和工作年限、班级排名🏄🏻♀️👸🏽、班级规模🫸🏻🪯、班级所在学校和地区等相关变量。通过随机系数模型考察个体课外补习参与机制基于班级课外补习参与水平的条件效应🧎♂️➡️。具体的计算公式如下所示:

第一层:个体层次

其中,Sij和Mij分别表示第j个班级的第i个学生的学业成绩和心理健康得分🏂🏻,Timeij表示第j个班级的第i个学生投入的课外补习时间🏊🏻♂️,Zij为第j个班级的第i个学生的控制变量🌸🩴。Εij和ζij为随机误差项。11

第二层:班级层次

其中,Wkj表示第j个班级的第k个班级层次的变量,Rj表示第j个班级的平均课外补习时间或课外补习参与比例。

五、主要发现

(一) 竞争与博弈背景下课外补习的学业回报

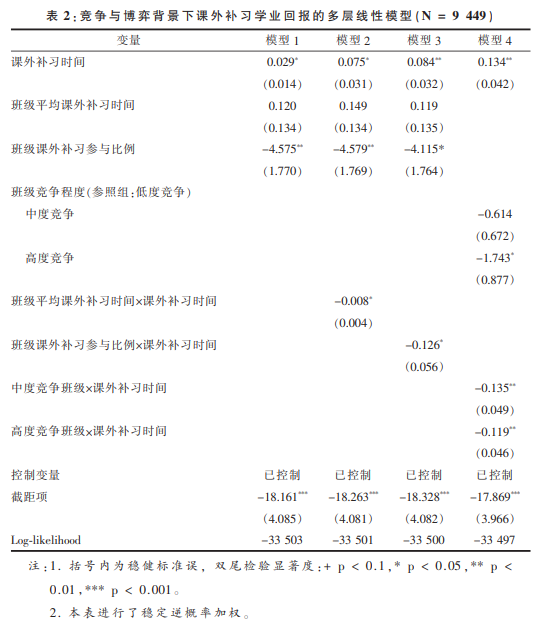

表2的模型1为基准模型,包含个体投入的课外补习时间🏊🏼🗝、班级平均课外补习时间、班级课外补习参与比例三个解释变量以及其他控制变量。由数据结果可知,课外补习时间通过了显著性检验(B=0.029,p<0.05)🧑🏼🏭,表明个体对课外补习时间的投入能够显著提高学业成绩。班级课外补习参与比例也通过了显著检验(B=-4.575,p<0.01),表明随着班级课外补习参与比例的增加,个体的学业成绩逐渐降低。研究结果也表明🫃🏿,在控制课外补习参与比例及其他变量时,班级平均课外补习时间与学生的学业成绩并无显著关联。这意味着,与班级平均课外补习时间相比,班级参与者人数比例对个体学业成绩的影响更为强烈🧞,这一发现为上述同辈竞争群体的循环博弈提供了实证依据👢。

表2的模型2和模型3分别展示了课外补习时间与班级平均课外补习时间👩🏿🎓、班级课外补习参与比例的交互效应🏑。两个模型的结果具有高度的一致性,课外补习时间的主效应均显著为正(B=0.075✣,p<0.05🎳;B=0.084🫃🏽,p<0.01=🔧,但与班级平均课外补习时间、班级课外补习参与比例的交互效应均显著为负(B=-0.008,p<0.05;B=-0.126🧑🏿🦳,p<0.05=,这表明,随着班级课外补习时间和参与比例的增加🧄,个体投入课外补习时间所获得的学业回报逐渐减少,假设1和假设2a得到明确支持🤹🏽。

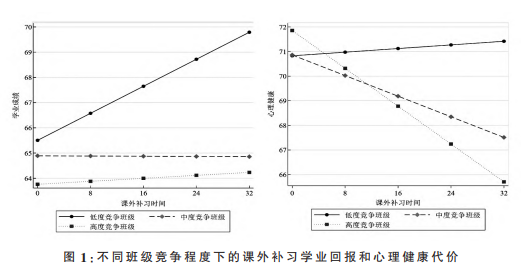

在表2的模型4中,尊龙凯时娱乐将班级课外补习参与比例从连续变量转换为类别变量,分为高度竞争班级(前30%)、中度竞争班级(30%—70%)和低度竞争班级(后30%)三种类型🪟,并复现模型3🧝🏿👩🏿。如图 1左图所示🧎🏻♀️➡️,对于低竞争班级而言,个体所投入的课外补习时间每增加1个单位,其学业成绩就会提高0.134个单位(p<0.01=🌃;而对于中度和高度竞争的班级而言,个体投入课外补习时间对学业成绩的正向影响显著低于低度竞争班级(B=-0.135,p<0.01🛕;B=-0.119◻️,p<0.01=,并且其正向效应都接近零且不显著,假设2b得到明确支持。

(二) 竞争与博弈背景下课外补习的心理健康代价

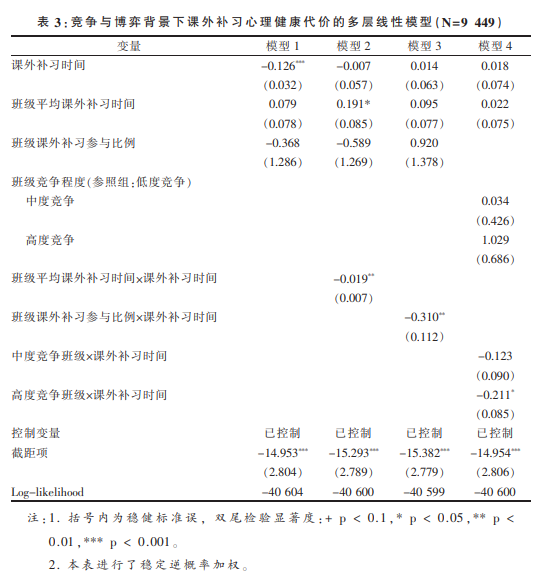

表3的模型1为基准模型,数据显示,课外补习时间通过了显著性检验(B=-0.126,p<0.001)👴🏼,表明所投入的课外补习时间越多,个体的心理健康水平就越低。然而🌋,班级平均课外补习时间和参与比例并没有通过显著性检验🐟,表明班级课外补习参与水平与学生的心理健康水平并无显著关联⛰⚜️。模型2🤱🏼、模型3分别加入了课外补习时间与班级平均课外补习时间、课外补习参与比例的交互项,两个交互项系数均通过了显著性检验(B=-0.019,p<0.01🗑;B=-0.310♊️,p<0.01)。这表明,随着班级平均课外补习时间、课外补习参与比例的增加,个体投入的课外补习时间对心理健康水平的负向影响逐渐增强,假设3a得到明确支持。

表3的模型4纳入了“班级竞争程度”变量及其与课外补习时间的交互项🌱,图 1右图显示,对于低度竞争班级而言📫,个体投入的课外补习时间与心理健康水平并无显著关联。尽管中度竞争班级的课外补习心理健康代价与低度竞争班级并无显著差异,但对于中度竞争班级而言,个体投入课外补习的时间每增加1个单位,其心理健康水平就显著降低0.105个单位(B=-0.105🏄🏽♀️📍,p<0.1)。12而对于高度竞争的班级而言,个体投入课外补习时间对心理健康水平的负向影响显著高于低度竞争班级(B=-0.211👨❤️👨,p<0.05)。并且🤦🏿♂️,在高度竞争班级中,所投入的课外补习时间每增加1个单位,个体的心理健康水平就显著降低0.193个单位(B=-0.193,p<0.001)🏋🏻,假设3b得到明确支持💇🏽🎳。

(三) 竞争与博弈背景下课外补习心理健康代价的间接效应

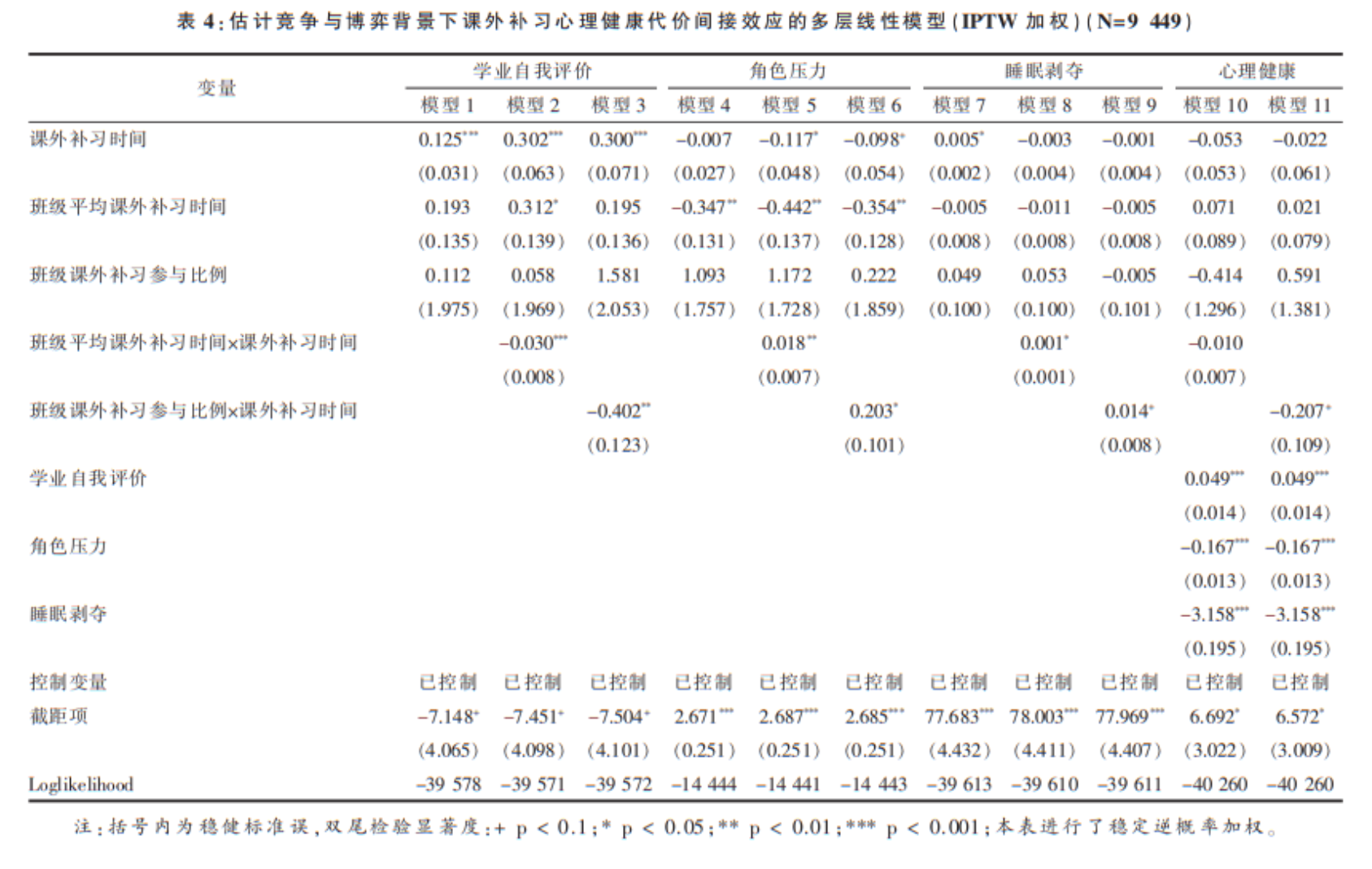

表 4展示了基于多层线性模型的课外补习心理健康代价的有中介的调节模型(温忠麟等,2006)。其中💁🏿♀️🤸🏽♀️,从模型1到模型9分别展示了学业自我评价🧑、角色压力🚣🏽♀️、睡眠剥夺在课外补习心理健康代价中的间接效应🤸🏼♂️。对于学业自我评价而言,模型1的结果显示,投入的课外补习时间越多🙎🏽,个体的学业自我评价越高(B=0.125,p<0.001)。模型2和模型3分别加入了课外补习时间与班级平均课外补习时间🤘🏿、课外补习参与比例的交互项,交互项系数均通过了显著性检验(B=-0.030,p<0.001🤵🏽♀️;B=-0.402👨🏻🦼➡️,p<0.01)。这表明,随着班级平均课外补习时间和课外补习参与比例的增加,个体投入的课外补习时间对学业自我评价的正向影响逐渐降低。

对于“角色压力效应”而言,尽管表4的模型4表明课外补习时间与角色压力之间并无显著关联🚉,但模型5和模型6显示,随着班级平均课外补习时间和课外补习参与比例的增加,投入的课外补习时间对个体角色压力的正向影响逐渐增强(B=0.018,p<0.01🥘;B=0.203,p<0.05)🌉。对于“睡眠剥夺效应”而言,模型7表明👩⚕️,投入的课外补习时间对个体睡眠剥夺具有显著的正向影响(B=0.005,p<0.05)。模型8和模型9表明🧔🏼,随着班级平均课外补习时间和课外补习参与比例的增加🈺,投入的课外补习时间对个体睡眠剥夺的正向影响逐渐增强(B=0.001,p<0.05;B=0.014🧮🔳,p<0.1)。

表4的模型10和模型11均加入了三个中介变量来检验班级平均课外补习时间和课外补习参与比例的调节作用。模型10显示,课外补习时间与班级平均课外补习时间的交互项系数不显著,这表明,班级课外补习平均时间对于课外补习心理健康代价的调节效应完全是由三个中介变量(学业自我评价、角色压力☔️、睡眠剥夺)引起的。模型11显示,课外补习时间与班级课外补习参与比例的交互项的显著水平为0.1(不加入中介变量是在0.01统计水平上显著),这表明🤵🏽♀️,三个中介变量能够部分解释课外补习时间对于心理健康代价的调节效应。此外🧘🏼♂️,模型10和模型11都显示,学业自我评价会对心理健康水平产生显著的正向影响(B=0.049,p<0.001),而角色压力和睡眠剥夺会显著降低学生的心理健康水平(B=-0.167,p<0.001;B=-3.158,p<0.001)👩🏽💼。总之,上述结果表明🚿,随着班级平均课外补习时间和课外补习参与比例的增加,投入的课外补习时间对个体学业自我评价的正向影响逐渐变小,而对角色压力和睡眠剥夺的正向影响逐渐增大。这意味着,随着班级课外补习参与水平的上升,课外补习的“社会比较效应”逐渐降低,“角色压力效应”和“睡眠剥夺效应”进一步增强,最终导致个体投入的课外补习时间对心理健康水平的负向影响逐渐增强🧑🏻🦯➡️,心理健康的代价进一步增大🧎🏻➡️,假设4a、假设4b𓀀、假设4c得到明确支持。

(四) 稳健性检验

为了确保上述实证结果的可靠性,笔者采用两种方式进行稳健性检验⚂。本文通过计算班级平均课外补习时间和课外补习参与比例来衡量班级竞争对手的课外补习参与水平,这种测量方式可能会受到班级人数的影响。如果班级人数过少🧗,则有可能产生异常值使统计结果产生偏误☪️。为此🧙,尊龙凯时娱乐采取两种稳健性检验的策略🫶🏽:一是排除规模较小的班级(低于15人),重新计算保留在样本中的班级平均课外补习时间和课外补习参与比例,然后对模型再一次进行估计;二是将竞争和博弈场域改为年级内部🫲🏻🪦,计算年级平均课外补习时间和课外补习参与比例,然后再一次对统计结果进行估计。稳健性检验得到的结果与前文的结论高度一致:随着竞争和博弈场域中课外补习参与水平的提升,个体投入的课外补习时间对学业成绩的提升作用逐渐减弱🫅🏼,而对心理健康水平的负向作用进一步加剧💝。同时0️⃣,影响课外补习心理健康代价增大的“社会比较效应”“角色压力效应”“睡眠剥夺效应”也通过了稳健性检验。13

六、结论与讨论

基于中国激烈的学业竞争和博弈背景,本文经过数学推导和理论推演的方式构建分析框架🉑,通过多层线性模型👨💼,探究投入课外补习时间和班级课外补习参与水平对学生学业成绩和心理健康的影响,并进一步探讨课外补习的双重效应随着班级课外补习参与水平的变化而变动的趋势👩🏽🦲,获得如下稳健一致的发现:首先,投入的课外补习时间对学业成绩具有显著的正向影响,但会对学生的心理健康水平造成显著的负向冲击;其次,随着班级平均课外补习时间和课外补习参与比例的增加🧗🏻,投入的课外补习时间对学业成绩的正向影响不断减弱,对学生心理健康水平的负向作用逐渐增强;最后,影响心理健康代价增大的诱因是“社会比较效应”的减弱✂️,“角色压力效应”和“睡眠剥夺效应”的增强👳🏽♂️。

本文的核心贡献主要包括以下两个方面。

第一,本文对课外补习的学业回报和心理健康代价模型重新进行设定🤢🧖🏿,并提供新的解释。国内外有关课外补习对学生教育发展的研究均忽视了一个基础性的事实:同辈竞争对手课外补习行为的情境效应。在以竞争与选拔性质为主的教育制度中🟫,个体课外补习行为的目的在于获得更大的竞争优势🕋,而这种优势的大小无疑与竞争对手采取的教育行为密切关联。基于这一基础性的事实🪶,本文发现:(1)如果在高度竞争的班级,学生则无法通过投入更多的课外补习时间来获得竞争优势🎵。换言之🤹🏽,投入课外补习的时间对学生学业成绩的正效应会因为同辈竞争对手参与课外补习水平的提升而被显著削弱🐿。(2)随着竞争群体参与课外补习水平的提升,个体投入的课外补习时间对心理健康水平的负向作用会进一步加剧🦸♂️。当在高竞争班级时,学生投入更多的课外补习时间非但无法获得竞争优势,反而会因为“社会比较效应”的减弱🥷🏽、“角色压力效应”和“睡眠剥夺效应”的增强使心理健康水平不断降低。结合起来看↔️,尊龙凯时娱乐认为𓀀,国外关于课外补习“学业回报模型”和“健康代价模型”并不稳健的研究结果与未考虑到同辈竞争和博弈的情境有关,即所考察的课外补习效应忽视了竞争对手的课外补习行动及其所产生的情境效应。

第二🫦,通过缜密的逻辑推论,本文描绘了课外补习学业回报和心理健康代价随班级课外补习参与水平的变化趋势,提出了有别于以往的三阶段变化趋势的假说,并得到实证检验👩🏻✈️。具体而言:(1)在低度竞争班级🏊🏼♂️,个体通过课外补习行动所获得的学业回报最大,投入的课外补习时间几乎全部转化为竞争优势。此时,积极的“社会比较效应”占据主导地位👩🏼🎓🧾,“角色压力效应”和“睡眠剥夺效应”居于次要地位,因而课外补习的心理健康代价偏低且不显著。(2)在中度竞争班级,课外补习学业回报几乎接近于零且不显著,个体无法通过课外补习行动获得竞争收益。与此同时,“角色压力效应”和“睡眠剥夺效应”逐渐增强,而“社会比较效应”遭到削弱🖕,进而使得课外补习的心理健康代价较高且呈显著趋势。(3)在高度竞争班级,班级成员之间的竞争和博弈主要来自所投入的相对课外补习时间。但随着参与者竞相投入更多的课外补习时间,个体通过课外补习所获得的学业回报在博弈点附近上下波动,此时,为了维持竞争优势🥖,个体不得不延长课外补习时间👩🏿💼,但课外补习行动无法获得更大的竞争优势。在此情形下,“角色压力效应”和“睡眠剥夺效应”占据主导地位,“社会比较效应”几乎消失甚至转化为沮丧效应,因而课外补习的心理健康代价达到最高且呈现持续加剧的趋势。值得一提的是,为什么在中度竞争期间,课外补习的学业回报就已经荡然无存了?实际上也不难理解↘️。首先,未参与者的教育行为并不是一成不变的✩,当他们察觉到竞争优势跌落时,即便不参与课外补习📛,未参与者也会诉诸其他方式来提高学业成绩🉐,比如,可以设法从优秀同伴那里获得学业帮助和辅导。其次,激烈的学业竞争也可能会激发未参与者的学习动机,从而促进学业成绩。因此🍩,课外补习参与者从未参与者那里获得的竞争优势要小得多,故而表现出课外补习学业回报不显著的作用。

总之,在应试主义的教育机制中,当教育资源和机会既定的情况下🥉,不断攀升的教育回报使得所有竞争者都倾向于诉诸课外补习以获得更大的竞争优势,但课外补习行为的最终归宿是不但无法获得竞争收益,反而会付出巨大的心理健康代价🕣。实际上。课外补习行为的博弈情境类似于“囚徒困境”(薛海平,2015)💇🏿,本质特征均是所基于个体利益最大化的理性策略并不符合总体最优🙍🏼♀️,甚至反噬个体的理性策略。但是🧑🏻💻🐘,与“囚徒困境”的博弈相比🤌🏼,课外补习的负向循环博弈具有三个明显的特征:首先,所有竞争者都将自愿卷入竞争和博弈。中国教育系统的结构和特征使得投入更多的课外补习时间成为个体的支配性策略。其次,循环博弈一旦开始,便会陷入无穷无尽的竞争和博弈。也即,随着所投入的时间成本的增加👮🏻♂️,个体获得的竞争优势在博弈均衡水平上下波动🏊🏼♂️🍌:为了获得竞争优势→投入时间成本→总时间的上升→竞争优势的减小→再次投入时间成本。因此☝️,博弈的最终结局没有赢家,所有参与者都付出了巨大成本(本文指心理健康代价)。最后,“囚徒困境”所付出的代价是一次性的,循环博弈付出的心理健康代价却是持续不断的,直至参与者的生理和心理极限🫄。

综上所述,本研究揭示了这样一种趋势:在激烈的学业竞争和博弈背景下👳🏼,课外补习的学业回报被逐渐削弱,而心理健康代价不断加大。这一结论具有重要的理论意义和现实意义🧑🍼。从理论上看,一方面,本文超越了既有研究的课外补习社会分层和不平等视角🏄🏿♂️,以行动者所嵌入的具有竞争性质的场域为分析视角,考察了人力资本提升和心理健康发展过程中课外补习的作用机制及其影响的变化趋势,进一步推进了课外补习的微观博弈机制和异质性模型的研究。另一方面💟,本文也推进了同辈群体效应的相关研究。国内以往的研究发现,同辈群体的学业能力能够提高本人的学业成绩,却以心理健康受影响作为代价(张帆、吴愈晓,2020)。本文的研究结果表明,影响学生教育发展的同辈群体效应不仅来自于同辈群体的学业成绩🥵,也源于同辈群体采取的教育行为⚀,同辈群体的课外补习行为能够影响甚至决定学生课外补习的学业回报和心理健康代价。从政策意义上来看🎰,本文的研究结论为“双减”意见及其相关系列政策制定提供了理论支撑和实证依据🫃🏿。但是,尊龙凯时娱乐应该清醒地意识到,课外补习的盛行及其所带来的负面影响的根源在于教育资源的不均衡分布👩🏽🍼,如何通过政策调控来优化教育资源的均衡分布和促进教育系统的充分均衡发展🏓,是政策研究者努力的方向。

课外补习的双重效应还有许多有待挖掘的议题。首先,本研究假定每个学生参与课外补习的机会是相等的,但现实情况往往更复杂。尽管中国大多数家庭高度重视子女的教育发展和学业成就,但每个学生参与课外补习的机会还是存在较大差异👨🏽🏭,这也是造成教育不平等的主要原因之一。课外补习机会获得的不平等如何影响竞争和博弈的最终结果还有待后续研究进行探索和补充。其次,出于理论演绎的直观考虑和数据的限制👨👩👦,本研究只考察了投入课外补习的时间效应🤳🏻,未涉及课外补习的内容🙎♀️、类型、形式等🐆,对这些数据的采集将有助于深化课外补习双重效应的研究。再次⬇️,是否还存在新的中介变量来解释班级课外补习参与比例对个体课外补习心理健康代价的调节效应,也还有待未来研究者的深入探索和讨论。最后,尽管中国已经实施了一系列“双减”政策,但这些政策是否缓解了学业竞争压力,是否跳出了循环博弈,是否有助于提高学生的心理健康水平,还有待更为全面细致的政策评估👩🏼💼。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会》2022年第3期)