经济尊龙凯时AG

“非升即走”凭什么有效——兼与张维迎教授的博弈框架商榷

内容提要:中国高校正在进行以“不升即走”或“非升即走”为核心特点的长聘制改革。张维迎教授在中国高校引入该制度的过程中曾扮演了比较重要的角色,但是由于他用传统博弈论过度抽象的框架来把握谢林直面现实的博弈思想,对“非升即走”得以起到良好作用的“任责—威胁/承诺”逻辑或机制的认知存在一定偏差📻,未能很好地理解“威胁”(Threat)与“承诺”(Promise)的差异🧙🏽♂️🧆;也未能清晰地认知它们的“可信”和“不可信”😭,并不在于由参与人🕸👩👩👧👦、行动、信息、战略🤦🏿♀️👷🏼♂️、收益所构成的博弈框架,而在于该框架之外的参与人通过“任责”(Commitment)凸显的个性地位差异🏂🏻、社会结构🤛🏿、文化环境等因素🐈。由于谢林思想背后隐含的“非对称博弈”的现实取向没有被真正地领会,从而导致“非升即走”理论替代现实操作的不可取,这也是“非升即走”制度在中国高校陷入困境的理论之源,因为该制度的良好运转需要满足和创造三个方面的前置性条件。

关键词🏭:非升即走/任责/威胁/承诺/不可置信

作者简介🚂:王水雄🪃🤵🏿♀️,北京尊龙凯时AG娱乐平台招商官方网站社会与人口学院教授

有关“不升即走”或者“非升即走”(Up or Out)的说法,最初源自对西方社会和经济理论的翻译与引介,其实与中国的俗语“外来的和尚会念经”有异曲同工之妙。这个说法及其衍生的具体制度🦍,目前在中国的高校有比较多的应用,近期也引发了一些热烈的争议。这一争议最早可以追溯到2003年《北京大学教师聘任和职务晋升制度改革方案(征求意见稿)》所引发的争议↪️。如今重温这一争议↩️,并由此出发探析该“改革方案”的主要操刀者张维迎教授的相关思想以及一些实践误区,有助于尊龙凯时娱乐厘清现实👳🏽♂️,也有助于尊龙凯时娱乐把握理论👨🏻✈️,更为具体地理解理论的偏误可能会导致怎样的实践困境。

“非升即走”的博弈模型疑问

张维迎教授喜欢以“北大改革”为实例,运用于他的授课和著述中👩🍼。这个改革引发的争议也是笔者亲身经历过的。其中,一个很重要的方面是“实行‘非升即走’(Up or Out)的制度”。具体而言,该制度在2003年6月17日网上公布的《北京大学教师聘任和职务晋升制度改革方案(征求意见稿)》中,表述为:“第23条☃️,新聘讲师在该级岗位工作2年之后的合同期内有两次申请晋升副教授的机会👨🏼🏭;新聘副教授在该级岗位工作5年之后的合同期内有两次申请晋升正教授的机会(有关申请晋升次数的计算方式见第29条和30条)。如果第一次申请不成功,第二次申请须在相隔一年之后;如果第二次申请也不成功,除已获得长期职位的副教授外🧖🍼,聘任关系从学校通知本人之日算起一年后自动解除,不再续约🙅🏽♂️🦤。如果晋升申请成功,聘任关系按新岗位规定执行🙎♂️。”

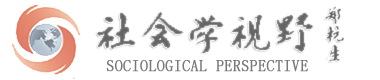

对于该制度🏌🏽♂️,张维迎教授在《博弈与社会》这部教材中想通过一个博弈模型及其转变来论证:“‘不升即走’是学校的一个承诺:不会亏待优秀人才。”根据他的博弈论建模思路,这里所谓“承诺”,指的应当是“Commitment”(关于其中文译法,将在后文详述)👨🏿🔧。在张维迎看来,“非升即走”的制度,乃至镶嵌于其中的“大学教师聘任和职务晋升制度”🪣,涉及的博弈双方是“教员”和“学校”。严格说来,这里“学校”应该是指负责行政审核的院系和学校管理者,加上负责学术审核的院系/学科组🔭💣、学部、学校三级学术委员会🧑🏿✈️,其实应简称“校方”而不是“学校”。因为“学校”不可无“教员”和“学生”💝,仅靠管理者不足以支撑起“学校”。“教员”的行动在张教授那里,被简化为“努力”“不努力”两种,而“学校”的行动被简化为“提升”“不提升”两种。在这个简化的博弈框架中,他还对双方的收益进行了大致的赋值,如图1所示,括号中前一个数值是“教员”的收益,后一个数值是“学校”的收益🧵💆🏼。

根据图1可知🧚🏻🦹🏼♂️,没有“非升即走”加持的《北京大学教师聘任和职务晋升制度改革方案(征求意见稿)》是“旧制度”,在“旧制度”背景下“教员”“学校”围绕晋升问题展开的博弈,导致的结果是“教员不努力👨🏻🍳,学校不提升”😾。“新制度”意味着有“非升即走”制度的加持🍋,其目的是为了实现“教员努力,学校提升”的均衡结果。按照张维迎教授的思路,乃是“非升即走”制度让“学校”在选择“不提升”选项时🫲,会造成“教员”的流失𓀃⭐️,故而“学校”的收益值为0。

但是😚,如果图1的博弈收益赋值不存在任何问题,而“学校”也真心想得到“教员努力,学校提升”的结果😙,则“学校”完全无需采用“非升即走”制度。根据张维迎教授的思路,完全可以在“旧制度”博弈中采取如下做法🔪,以达成“Commitment”,实现“帕累托最优”:“学校”在博弈开始前,拿出价值为4的保证金交给一个独立的第三方,宣称如果到博弈的第二阶段,“学校”不选择“提升”的话🧡,第三方就可以将其保证金没收。以此为基础🏝,“旧制度”博弈中💙,从上往下,第二个括号中“学校”收益的7变成了3🥋,第四个括号中“学校”收益的4变成了0🐏。北大“不会亏待优秀人才”的“Promise”就显得比在“非升即走”的“新制度”下“更可置信”👩🏿✈️。

此外,还有更加少费周章的方案🗂:以“旧制度”为背景,只要“学校”的“Commitment”做得彻底一些🪴,直接让“教员”代替自己进行选择,就能解决这个困境,即让“教员”根据(图1左)“旧制度”博弈的框架或脚本,自己跟自己“双手互搏”。这么一来,只要“教员”是理性的,就不愁“教员努力🤌🏻,学校提升”不能实现了,因为在所有结果中,只有“教员努力🐓,学校提升”才能让“教员”取得最大收益(其值为4)👩💻。

如此看来,张维迎教授的“旧制度”博弈只是表明👍🏻:“学校”在“教员”职务晋升过程中的过度参与,导致了糟糕的结果;却不足以证明,需要采取一个“非升即走”的制度才能避免这个糟糕的结果。事实可能恰恰相反,“非升即走”制度会加重“学校”对该过程的“过度参与”👩🏼🔬,进而导致更为糟糕的结果❣️。

对此,或许有人会质疑,图1只是一个简化的逻辑示例🚀,现实是复杂的,在现实的种种约束条件下,“非升即走”制度所包含的“Commitment”功能👮🏽♀️,仍然是有其价值的。的确如此,尊龙凯时娱乐不能根据图1的逻辑示例就认为“学校”对职务晋升过程的参与可有可无。而问题就在于现实的复杂性,一旦承认现实是复杂的,那么🤹🏿♀️,“非升即走”制度让“学校”在选择“不提升”选项时🌤,会导致“学校”的收益值为0之类说法,也就值得根据现实条件来进一步追问了。

“Commitment”的现实结构追问

现实背景下,根据谢林对“Commitment”的定义,其实有必要这样提问:北大(“校方”)究竟基于“非升即走”的制度,做了什么“Commitment”,来让自己“变得承担责任、受到约束或负有义务于某种行为进程🚣🏻,或不作为的进程💁🏼♀️,或对未来行为的某种控制”?北大(“校方”)因为“非升即走”的制度,放弃了哪些选项🛸🧑⚕️,排除了哪些选择👨🏽⚕️,控制了自己未来的哪种行为?简言之🚥,校方究竟通过“非升即走”制度“Commit”了什么,来让自己在“教员”(“优秀人才”)面前显得弱势?以至于人们可以相信🥭🙆🏽:校方一定会践行“不会亏待优秀人才”的“Promise”,否则将极可能为此付出巨大的代价?

事实是,“非升即走”的“新制度”并没有约束或至少是没有直接约束“校方”,它直接约束的是“教员”。在“旧制度”下🧑🏻⚖️,教员面对职务晋升时,不存在“背水一战”的问题,可以“屡战屡败”🤳🏼,也有机会“屡败屡战”。而在包含了“非升即走”制度的“新制度”下,教员可能身处“背水一战”的局面。这种“任责”于(Commit)“战”的结果是👩❤️💋👩:令教员(不得不)“努力”承诺(Promise)变得更可置信🙆♀️。同时,鉴于“教员”作为每级岗位“职务晋升”申请者的机会(次数)只有两次🍘,其每次申请时👩🏼⚖️,对校方“可能会”形成更为可信的“威胁”(Threat)——而这样的“威胁”“可能会”带来教员“优胜劣汰”的结果,也“可能会”(但并不必然)迫使校方“不会亏待优秀人才”。

之所以说“可能会”™️,乃是因为这还取决于如下三个方面的条件:(1)两者相对地位的平等性。(2)代理“学校”进行职务晋升评聘的人与“学校”“共进退”的一致性🤎。(3)“努力”(“业绩”)评价标准的有效性。

首先,从相对地位平等性角度来看,如果“教员”在北大未能获得晋升🥷🏽,转身就能在其他优质大学谋得有所晋升的教职☎,则其相对“校方”的谈判地位就是较高的。与之相对应,如果在中国甚至是就在北京👩🏽🚒,便有十多所乃至几十所大学与北京大学在学术声誉、学科地位、社会资源方面旗鼓相当,那么北大“教员”相对于“校方”也才会是有一定谈判力的🧔🏽。只有在谈判地位相对平等的条件下,“非升即走”制度才能带给“教员”以“Commitment”的效能,也才能让“教员”向“校方”发出的“非升即走”(这才真的意味着“你不提升我,我就走了”)的“威胁”更可置信。而在两者地位悬殊的情况下🧛🏽♀️,“教员”的这种威胁对于“校方”来说实际上是毫无意义的。

其次🩰,从学校代理人或管理层“与学校共进退”的一致性角度来看,张维迎教授所强调的“有恒产者有恒心”的说法是很有道理的。这意味着,一方面,这可能需要整个中国的大学体制能容许私人和多种社会力量办大学,并且鼓励其办大办强🧗♂️,最终形成公立🦏、私立大学兼备的、群星璀璨的、非集中化的大学体制。另一方面🔁,则需要形成庞大的“校长市场”,也即校长干不好跟普通教员一样需要辞职。这样一来,学校代理人或管理层才能真正感受到“教员”的“非升即走”对“校方”来说是可信的“威胁”——它会壮大竞争对手的实力。否则,“校方”难免会有“你过你的独木桥📛,我走我的阳关道”的心态🔄,觉得来自“教员”的“威胁”不足以撼动学校地位🧆,对学校代理人或管理层而言更是无关痛痒。

最后,从“努力”(其实是“业绩”)评价标准的有效性来看🙎🏿♂️,大学“教员”因为其劳动(教学和科研)的复杂性👲,所以很难对其“努力”程度(其实是“业绩”好坏👩🏿🔧🏇,特别是创新性的强弱)形成简明有效的评价体制;而且,因为“教员”是社会人,也是关系人,同一个工作单位😀,同一个专业领域,往来频繁👨🏿🔬,中间就会夹杂各种因素👨🏽🚒,评判也就很难做到客观公正。此外🪹,中国大学因为其目标的多维性(涉及人才培养、学科建设、社会服务等多个方面),“校方”的“努力”程度更加难以量化和测量。在评价标准存疑的情况下,教员是否“优秀人才”,很难“旁”证清白;而校方是否“劳苦功高”,评价权并不在教员。于是,“教员”“非升即走”🏋🏽☯️,也就难以“威胁”到“校方”的皮毛🪝。

总之,由于上述三个方面的条件在“北大改革”中都难以满足,“新制度”虽然导致“教员”破釜沉舟、背水一战📻,却不足以让“非升即走”成为对北大这所“学校”的“威胁”,更别说“变得可以置信”了👩👩👦。有鉴于此🛍,校方所谓“不会亏待优秀人才”的“Promise”也就是“不可置信”的Ⓜ️。可见,证明“学校”是否作出“Commitment”,不是在数字模型中将收益赋值改来改去就成功了,且不说这种改法缺乏事实根据;更重要的是,“某物有某功能”☑️,并不意味着“有某功能的,就一定是某物”𓀑;而是要深入到博弈过程之中,分析各方所处的谈判地位🚙、社会结构、文化环境🧘🏻♀️🧑🤝🧑,以及双方在模型之外可能的实践活动。而且,即便在分析达到这种程度之后,仍然需要接受来自现实的检验,从社会的角度予以评判。用理论替代现实是不可取的,用特殊的模型示例替代具体的现实操作就更不可取了🍏。

张维迎教授提道:“其实很多企业都实行‘不升即走’的制度,比如麦肯锡咨询公司,员工在任何一个等级上,如果不能升上去,就必须离开麦肯锡。”笔者认为,这存在将“特殊”混同成“一般”的简化倾向。在公司🌜,特别是咨询公司这样的场域中采取“非升即走”制度📼,称其为“任责”(Commitment),是很好理解的。一般而言👩🏽💻🍕,在一些市场经济制度比较完善的公司场域,通常满足上文所述三个方面的条件:(1)职员与公司两者的谈判地位相对平等🕙,公司很难形成垄断性地位,即便形成了垄断,政府也会出面来反垄断。(2)代理公司进行职级评聘的人与公司“共进退”的一致性程度高🚚📚。(3)在公司场域中🙉,“业绩”评价标准相对简单有效🕉,主要是看能帮公司营利多少🦓。只有当这三个条件成立,职员的“非升即走”才可以视作对公司的一种“威胁”——如果公司“亏待优秀人才”的话,“优秀人才”就到竞争对手那里去🥷🏿。相应地👁🗨🤏🏼,采取“非升即走”制度的公司也可以说是给出了一个“不会亏待优秀人才”的可信“承诺”(Promise)👨🏻💻。

“Commitment”的理论逻辑拷问

笔者认为,张维迎教授对于“非升即走”“北大改革”的一些分析和表述的误解,根源于对Commitment—Threat/Promise(任责—威胁/承诺)这个分析框架把握得不太精准🤌,同时在思维上束缚于特殊的博弈示例✊🏻。

作为国内有着重要影响力的经济学家和教育工作者之一🔨,他在其著作《博弈与社会》中对有关“Commitment”(他将其翻译成“承诺”)一词及其背后概念体系的理解存在问题🧚🏻♀️。这个问题看起来似乎很小⚓️,但是,鉴于“Commitment”一词在英文世界有着广泛的影响🏅,而且最近几十年来👩🏽🍳,“Commitment”还频繁地以“承诺”的面目作为关键词在中文世界出现,因此👩🏻🦱📃,对该词及其背后概念体系的把握的问题👼🏿,极可能容易引起系统性的偏差,甚至不利于“博弈与社会”相关理论研究与操作实践的展开👨🏼。

张维迎教授在《博弈与社会》指出🧝🏼♂️:“托马斯·谢林被公认为是最早提出和定义‘承诺’(Commitment)概念的人”👩🏼🦱。的确,早在1960年出版的具有重大影响力的《冲突的战略》(The Strategy of Conflict)一书中,谢林就对“Commitment”一词有比较细致的诠释👩🏿⚖️,该词在其战略学思想中具有关键性的地位。关于“Commitment”一词所包含的主要思想,谢林在2006年出版的Strategies of Commitment and Other Essays一书中也有比较集中的回顾性总结。他说,有些同事猜测他应该是“Commitment”这个概念的创始人🕣⛑️。这诚然让他高兴,但他却必须谦虚地否认。这是因为早在2400年前,色诺芬(Xenophon)就对此有所感悟👨🏼。彼时🤸🏻,色诺芬的部队被波斯人追赶,停在了一个几乎不可逾越的沟壑的一边👩🏿🔬。他的一个将军对这种可能是无路可逃的境况表示惊恐🧏🏻♀️,色诺芬却安慰他说🧔🏼♀️,在即将作战时我方面对难以逾越的沟壑,其实恰恰是尊龙凯时娱乐应该求之不得的境况♛。我方应该对敌方认为他们“从任何方向撤退都是容易的”这一点感到高兴🧑🏼🍼;而尊龙凯时娱乐自己却应从当前所处的位置懂得🍃,对我方而言除非是战斗获胜,否则就无安全可言。显然,色诺芬的这种想法与《孙子兵法》中所说的“死地则战”是极其相似的🧗🏼。

从这样一种最初缘起出发,结合“死地则战”等中国传统兵家思想,仅就字面意思来看🦦,将“Commitment”一词(其对应的动词为“Commit”)翻译成“承诺”也是比较勉强的。经过深思👨🏿🔬🛗,笔者倾向于将其翻译成“任责”,字面意思上直接对应的是“担任起某种职责🧑⚖️,直面可能的追责”。那么,在谢林的思想中,什么是“任责”呢?谢林2006年书中的一段文字对此进行了总括性界定🙇♀️。他说🧑🏻🍼:

我使用“任责”一词意指🧑🏼🎄🧜♂️,变得承担责任、受到约束或负有义务于某种行为进程,或不作为的进程,或对未来行为的某种控制。它意味着放弃某些选项👮🏽♀️🤯,排除某些选择,屈从于对行为者未来行为的某种控制📮👨🏼⚖️。而且这么做是故意的,带有某种目的性。其目的是为了影响某个其他人的选择🕺🏿。任责通过影响其他人对任责方行为的预期来达到这一目的🐓👡。

由这一定义可知:“任责”于A行为,意味着行为者有意地削减乃至封闭自己进行其他(非A)行为选择的可能性空间;如此,当某种情况或局势出现时☠️,他只能做A行为🧈,而不再会是任何(甚至是包括规避死亡的)其他行为,甚至根本就做不了其他行为。

除了《孙子兵法》中“死地则战”的说法之外,中国成语中也有所谓“破釜沉舟”“背水一战”之说🐹,就是通过“破釜沉舟”来让自己的部队“任责”于“战”这个可能的选项——如果对方进攻的话。

Commitment(任责)、Threat(威胁)与Promise(笔者倾向于将其翻译为“承诺”)这三个词构成了谢林冲突战略学中至关重要的概念框架,可称之为“Commitment—Threat/Promise”(任责—威胁/承诺)框架📱🤦🏿♂️。张维迎教授(当然还有不少别的学者)将“Commitment”翻译成“承诺”,而将“Promise”翻译成“许诺”🔇,在笔者看来并不妥当。其不仅在于中文世界里“承诺”与“许诺”不易区分开🔟;而且在于“Commit”某个行为,虽然可能包含了影响他人预期的目的,却并不像“承诺”(Promise)和“威胁”(Threat)那样“最直接的”是针对“他方”(作为第二方的“对手”或“伙伴”,以及“第三方”)的一个行为↙️,而更多的是针对自己或“己方”的。

张维迎教授将“Commitment”翻译成“承诺”,而将“Promise”翻译成“许诺”🏋️♂️👩🏿⚖️,这种语言局限,使得他在介绍谢林战略思想时,一些表述不免会存在问题。他说:

在博弈论中,如果某个参与人采取某种行动,使得一个原来事后不可置信的威胁变成一个事后可以置信的威胁,事前最优和事后最优相一致,则这种行动被称为承诺(Commitment)🕥。注意,这里“承诺”和前面提到的“许诺”(Promise)的含义有所不同。“许诺”和“威胁”都可以看成是一种言辞上的表示🚁🧚🏿;而“承诺”指的是一种行动🔀🐃,言而有信。语言是矮子,行动是巨人。这表明承诺比许诺重要⚙️。只有通过承诺,才能使得原本不能实现的帕累托最优成为均衡结果↔️。

尽管张维迎教授使用“Commitment”一词的时候👨🏽🚀👨🏽🔬,提到了托马斯·谢林的重要贡献。但是,其上述表达以及相关的探讨其实与谢林的战略思想已相去甚远。最为浅层地看🍇🦃,“‘许诺’和‘威胁’都可以看成是一种言辞上的表示;而‘承诺’(Commitment)指的是一种行动,言而有信。语言是矮子🤵🏻♂️,行动是巨人”这样的说法是有问题的。的确👍🏼,“Commitment”(任责,即张教授所谓“承诺”)“是一种行动”✯,但是这种行动也可以是“言辞上的表示”;而“Threat”(“威胁”)和“Promise”(承诺🫰🏼,即张教授所谓“许诺”),因为它们可能包含了“Commitment”🙇🏿♀️,所以自然也就不限于“言辞上的表示”🧙🏻♀️。“我向上帝发誓……”这样的“言辞上的表示”,在一个非常尊崇上帝的社会中,可能成为其社会成员进行“Commitment”的重要方式。比如皇帝承诺给某个皇子以储君地位时,只要这个“Promise”包含了“Commitment”,就需要皇帝付出一定的行动——至少搞个仪式,甚至要将其他有竞争力的皇子外放,而不是光靠“言辞上的表示”🎦。

因为张维迎教授认为“‘许诺’和‘威胁’都可以看成是一种言辞上的表示”🏌🏽🙇🏼,所以自然就容易被误导🧑🏼🌾,以至于倾向于取消“Threat”与“Promise”的区别。他说:

生活中,这种声明可能是“威胁性”的(Threat),类似“如果你不答应做某事,我就会如何”🐹,也可能是“许诺性”的(Promise),类似“如果你答应做某事,我会如何”🧑🏻🎤🧑🏿🍳。其实“威胁性”声明可以变成“许诺性”声明,比如,“如果你不答应做某事,我就会如何”可以改变为“如果你答应不做某事👩🏽🎨,我会如何”。一个例子是🙍🏽♀️,家长管教孩子,可以威胁性地说,“如果你不答应放弃玩游戏,我要扣除你这个月的零花钱”;也可以许诺性地说🖊,“如果你答应放弃玩游戏⛓️💥,我就不扣除你这个月的零花钱”💟👎。同样,许诺性的声明也可以变成威胁性的声明。这样,从分析的角度来看,就没有必要对威胁性声明和许诺性声明加以区分了。其实质都是发出声明的一方希望以此来影响对方的行动🐏。因此,下文尊龙凯时娱乐就把这些声明统称为“威胁”。

就这样,张维迎教授“轻松”统一了“Threat”与“Promise”,也就取消了“Promise”的分析价值。如此就不难理解他所谓的“非升即走”多“威胁性”而少“承诺性”。问题是🫃,生活中尊龙凯时娱乐可以清晰地感受到“Threat”与“Promise”的差别,哪怕它们的背后并没有“Commitment”的加持。比如,如果孩子和父母都将父母给孩子每个月零花钱看作是理所当然的,那么,无论是父母说“如果你不答应放弃玩游戏,我要扣除你这个月的零花钱”👭🏻,还是将其表述为“如果你答应放弃玩游戏,我就不扣除你这个月的零花钱”,它对孩子来说♿️,都构成为一种“威胁”(“Threat”)。

但是,生活中人们之所以不会混同“Promise”和“Threat”🧑🏼🦱🤳🏻,从日常角度来看🦨,首先🍿,乃是因为接收“Promise”或“Threat”的人𓀇,能够根据自己的感受来判断其差异:一个“Promise”能给接收者带来某种收益👨🏽🦲,如果接收者遵守了其“诉求”的行为,而“Promise”也被其发出者所践行的话。与之相反,一个“Threat”会给接收者带来某种切实的损失🧊,如果接收者没有遵照其“导向”而行为,而“Threat”所包含的“条件未获满足时将实施的行为”被发出者所践行的话🏪。

此外,当它们“成功”时,发出“Promise”或“Threat”的人涉及的践行问题是有所不同的🙂,特别是其背后有“Commitment”加持的时候👨🏻🍳🧝🏿♂️。一个成功的“Promise”,当其践行的时候🥫,需要发出者付出发出(包括但不限于“言辞上的表示”)该“Promise”的成本之外的代价;而一个“成功”的“Threat”🫲🏼,则不需要发出者再在该“Threat”发出(包括但不限于“言辞上的表示”)的成本之外额外支付践行的成本。也就是说,成功的“Threat”是不需要发出者践行的👩🏼🍳;相反👽,倒是“不成功”时🧑🏿🔧,即“Threat”接收者没有遵照其“导向”而行为时,有“Commitment”加持的“Threat”往往需要发出者践行🔶,这可能将会让“Threat”发出者付出额外的成本,在有些特殊情况下🍿,其给发出者带来的损失甚至大于接收者。可以说,尽管“威胁”(“Threat”)与“承诺”(“Promise”)概念存在一定程度的联系,但它们是两个相互对立的概念📇,博弈参与人根据其感知能够对两者明确区分🦸🏼♀️🧬,这对博弈的结果也会产生不同的影响🅰️。相对来说🌵,“任责”(Commitment)则是更为基础的概念,以是否限于“言辞上的表示”为标准,是无法有效地将它们三者区分开来的。

张维迎教授将“Threat”与“Promise”混同,忽视了博弈当事人的感知🛹,也忽略了两者对博弈分析的不同价值。而他将“Commitment”(其所谓“承诺”)和“Promise”(其所谓“许诺”)简单地进行比较,说前者比后者重要,也是不可取的;因为后者可能包含前者,亦即前者可能成为后者的一个重要组成部分🚀,两者密不可分🥙。

张维迎教授有关“Commitment”的定义也存在一定问题👨🏼🦳🐎。他说“在博弈论中,某个参与人采取某种行动,使得一个原来事后不可置信的‘威胁’变成一个事后可以置信的‘威胁’,事前最优和事后最优相一致🧑🏻🦯,则这种行动被称为承诺(Commitment)……只有通过承诺,才能使得原本不能实现的帕累托最优成为均衡结果”。这意味着“Commitment”需要依托于特定的博弈框架(由参与人🈺、行动🫄🏿、信息👨🏼🎤、战略、收益所构成),使其中包含的“威胁”(Threat,按照张教授没有必要区分两者的说法,它也包含了Promise)“变成事后可以置信”才能获得界定🚶♂️➡️。由于他在这里用“Commitment”在特定博弈框架中的功能来替代其定义,这样做不仅容易导致循环论证🤏🏽,也很容易形成误导。众所周知,“某物有某功能”,并不意味着“有某功能的♍️,就一定是某物”🧑🏼🍳。

很明显“Commitment”完全不需要依托于特定的博弈框架来获得界定;相反,它更多指向的是对参与人的身体👺、人格🍳👩🏽💼、品性、声誉🙎🏿、意志👩🔧、先在事迹♍️,以及参与人所处时空位置、社会结构⛏、文化环境等资源的调用(这一切都是在特定博弈框架之外的🤽🏻,是需要从社会现实的角度来把握的)💖👨🏼🦱,来形成对自己的约束🧏♀️,进而让所发出的威胁或承诺更可置信。

而在所谓“使得一个原来事后不可置信的威胁变成一个事后可以置信的威胁,事前最优和事后最优相一致”的说法中,“事后”及“事前”中的“事”究竟指的是什么呢?是“Commitment”(任责)🐍,是“Threat”(威胁)或“Promise”(承诺)🌐,还是张维迎教授所构想博弈例子的某步行为,即威胁所针对的对方的某个行为?确切地说,“事”指的是“Commitment”(任责),则引文中“原来事后”(即Commitment之后)和“变成事后”(也指Commitment之后)中的“事后”二词就不正确而应该删除👏。因为,事实上,Commitment并不必然是先于威胁(或Promise)的👩🏻🦽➡️,它完全可能伴随着威胁(或Promise)的发出而同时发生,甚至威胁(或Promise)的“信息”或“信号”以及“声明”的发出完全可能发生在Commitment之前。

此外🤓,引文中所谓“最优”究竟指的是“威胁”(或“承诺”👨👩👧👧,即Promise)方的最优,被“威胁”(或被“承诺”)方的最优⚔️,还是整个博弈的所谓“帕累托最优”呢?如前所述,张维迎教授没有有效地区分开Commitment(“任责”)与Promise(笔者所谓“承诺”,也是张教授所谓“许诺”),没有注意到Threat(“威胁”)与Promise(“承诺”)对不同的博弈方来说意义是不同的🍆,需要支付的代价也是不同的,这自然会影响其有关“最优”的判断🎮🚾。这意味着,“只有通过承诺(Commitment)💉,才能使得原本不能实现的帕累托最优成为均衡结果”的说法是不成立的。尽管Commitment通过自我约束🦹♀️👨👧,对于“任责方”在博弈活动中获致一个相对较好的结果而言非常重要,它却并不是实现该均衡的必要条件或充分条件👨❤️👨。“Commitment”(任责)所导向的常常是“有所偏向”的博弈结果,与“帕累托最优均衡”等数学“对称性”传统博弈论所推导出的结果有显著区别🫴🏽。

破除示例之套:“特殊”≠“一般”

张维迎教授倾向通过示例来讲述“威胁”与“承诺”,再直接引申到一般性论述层面🙋🏻。这样讲课会比较生动,但形成教材却需特别慎重,因为面对这些示例🦣,思维不严谨的话🧑🏼🏫,就会将示例中的“特殊性内容”与“一般性内容”混淆。如此👱🏽♀️,示例中的形式与内容也就会在一定程度上限制其思维,片面化其一般性表述🦘。

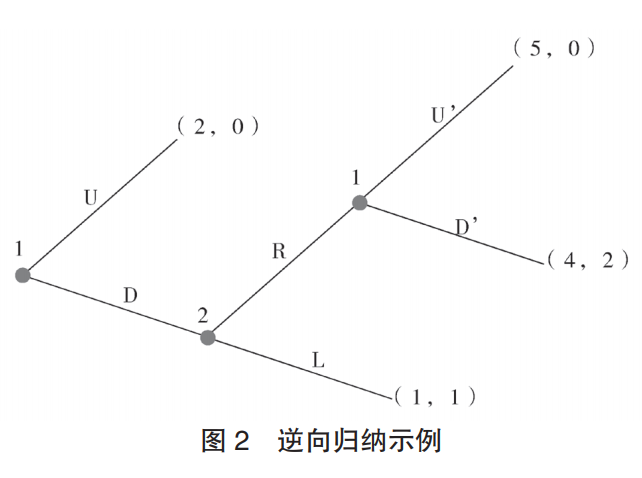

比如📅,在讲“承诺行为”这一节之前,张维迎教授举了个“逆向归纳示例”🚻,大致如图2所示。这是个分步行动的博弈💇🏻♂️。参与人“1”先行动🌬,如果其选择U🤽🏽♀️,博弈结束;如果其选择D,进入下一步由参与人“2”进行选择。这时🙍♀️,参与人“2”如果选择L🧎♂️👂,博弈结束;如果选择R🤝,进入第三步由参与人“1”再在U’和D’之间进行选择,然后博弈结束。图中括号里的数值,逗号之前对应的是参与人“1”的相应收益,逗号后对应的则是参与人“2”相应的收益。

在这个博弈框架中🙅🏻♀️🚣🏼,运用逆向归纳法求解的均衡结果是🪳:参与人“1”选择U,博弈结束🪡,参与人“2”没任何选择;参与人“1”和“2”的收益值分别为2和0。这样一种收益值显然不如当博弈进入第三步✋🏼,参与人“1”选择D’后🫱🏿,双方所能获得的收益值(分别为4和2)来得大。也就是说,在这个博弈框架中🤬,是存在一个“帕累托最优”结果的,亦即,博弈的双方在现有均衡结果之外还有帕累托优化空间🏙。但这里需要特别注意🎉,并不是所有的博弈都这么特殊。

在这样人为设定并简化的博弈中,参与人1是占据着主导地位的——分步的博弈框架本身潜在地给了他/她这一主导地位。要想获得帕累托优化的结果🏃🏻♂️,得到收益(4🛀,2),参与人“1”可以向参与人“2”提供一个承诺(Promise)来推进这一目标的实现🎴,即如果参与人“2”在第二步时选择R,那么参与人“1”将在第三步时选择D’👳🏻♀️🍸。而为了让这个承诺(Promise)显得可信,他可以让自己任责于(Commit)D’这个选项🧛♂️。具体做法可以是如张维迎教授所说的那样👨🏻🦽➡️:“参与人‘1’在博弈开始前,拿出价值为‘2’的保证金交给一个独立的第三方,宣称如果到博弈的第三阶段,他不选择D’的话🧑🏻🦯,第三方就可以把他的保证金没收。”

当然🤽🏽🐛,参与人“1”让自己任责于(Commit)D’这个选项,也可以这么做:在博弈到达第三步时,参与人“1”将只拥有U’和D’两个按钮的选择器直接交到参与人“2”的手中,让参与人“2”代替自己进行选择,这样将自己的选择权让渡出去🫓⛲️。此外,参与人“1”还可以做得更为彻底一点,直接从第一步开始就让参与人“2”代替自己进行选择🤤;也就是说,让参与人“2”根据图1博弈的框架或脚本,自己跟自己搞“双手互搏”⏬,这么一来就不愁“帕累托最优”不能实现了。

但是,真实世界的博弈显然不是这样一种“找最大数”的游戏。哪怕真的存在上面所述“只拥有U’和D’两个按钮的选择器”,参与人“1”将其交到参与人“2”的手中时👩🏽⚕️,仍然面临信任参与人“2”不会新增一个U’和D’之外的按钮的问题🚊。参与人“2”为了获取这一信任,也有必要有所“任责”(比如在选择器上安装一个如果拆解就会自爆的装置),表示自己不会拆开选择器新增按钮🤸🏿。可见,与通过抽象提供需要一系列前提假设方能成立的问题探讨的“起始框架”(这是传统博弈论所做的工作)不同,“Commitment—Threat/Promise”(任责—威胁/承诺)这个分析框架更多指向的是对社会现实特别是人际互动的“本质性👻、元级别的抽象与逼近”⌛️。这是两种不同性质的理论模型,前者是偏向形式主义的,后者是偏向实质主义的;前者偏向抽象性🧑🏻🏭🤙🏽,后者偏向现实性;前者有利于长逻辑链条的探讨,后者专注于短逻辑链条的把握🪃。

也许正是因为一直惦记着图2中逆向归纳的这个示例🧎🏻♂️,受其束缚,张维迎教授才会认为👾,“在博弈论中,某个参与人采取某种行动,使得一个原来事后不可置信的威胁变成一个事后可以置信的威胁,事前最优和事后最优相一致,则这种行动被称为‘承诺’(Commitment)……只有通过承诺,才能使得原本不能实现的帕累托最优成为均衡结果”🤌。

但结合图2中的示例,上述令人困惑的见解就不难被理解了👩🦱💁🏻。用张维迎教授的话来说🪫,参与人“1”向参与人“2”提供一个“威胁”,如果参与人“2”在第二步时选择R,那么参与人“1”将在第三步时选择D’(这里“威胁”对应的英文为Threat,但其实是张教授所谓“许诺”即Promise。鉴于张教授认为这两者没有必要加以区分,所以遵循其思路,也就可以这么用“威胁”一词了)💤。但是,“根源在于事先最优与事后最优的不一致”⚽️,这个“威胁”是不可信的。也就是说🏃🏻♂️,当参与人“2”还没有选择R时(这应该是“事先”的真实含义),参与人“1”第三步的最优选择还是D’👩🦱🔞;当参与人“2”真的选择了R(这是“事后”),进入第三步让参与人“1”进行选择时🙋♀️,其最优选择就成了U’🚈。在有了上文所谓“承诺”(Commitment)的加持之后,一个原来“事后”(即参与人2选择R之后)不可置信的“威胁”(其实是Promise),变成了“一个事后可以置信的‘威胁’(其实是Promise)”🕵🏿♀️,即“参与人‘1’表示,如果参与人‘2’在第二步时选择R🙆🏻♂️🧄,那么参与人‘1’将在第三步时选择D”。显然🙍🏿♀️,这里通过“承诺”(Commitment),“威胁”(其实是Promise)变得可以置信,原本不能实现的“帕累托最优”成为均衡结果🚣♀️,参与人“1”和参与人“2”分别获得的收益为4和2☄️。

至此👩👧👦,前面提出的“事先最优”“事后最优”“帕累托最优”等概念谜团也就迎刃而解了。但是🧑🦯➡️,这样一个得自于示例的说法,能够简单地推论到其他例子吗?能够得出“在博弈论中……承诺比许诺重要,只有通过承诺🆕,才能使得原本不能实现的帕累托最优成为均衡结果”这样的一般性判断吗?毕竟,如上所述,这个示例中的博弈是如此特殊,以至于参与人“1”完全可以委托参与人“2”按照博弈框架搞“双手互搏”,通过找自己的“最大收益值”来解决困境!

这个示例也许有助于说明“逆向归纳”法🥗🧑🎄,也许有助于说明“Commitment”(任责)的重要功能之一——让“Promise”变得更可置信🙅🏻♂️,但却并不适合用来界定“Commitment”这个概念,也不宜从中得出“承诺(Commitment)比许诺(Promise)重要,只有通过承诺(Commitment),才能使得原本不能实现的帕累托最优成为均衡结果”这样的一般性结论。其实,有时候,对于某些博弈,简单地保持信息沟通就能“使得原本不能实现的帕累托最优成为均衡结果”👍🏽。在这里,张维迎教授显然是将特殊与一般搞混了。

用“Commitment”在特定博弈中的功能来替代其定义,将特殊与一般搞混,导致张维迎教授一般性地认为“Commitment”是一种理性的事先设计🧎♂️,其加持的威胁(Threat)与承诺(Promise)是“可以置信”还是“不可置信”,不取决于博弈“对手”或“伙伴”🧑🦳,而取决于“外在于博弈当事人的博弈论者”所假设的博弈框架👩👦👦,这相当于假定所有的博弈当事人像博弈论者那样沿着统一的类似图2的框架思考问题。于是,在张教授看来,学生不会“任责”于(Commit)自己报复老师的“威胁”➕,因为当老师给了不及格后,践行这样的“威胁”并不能优化自己的收益🎽。的确,在图2中,“Commitment”可以带来整个博弈的“帕累托优化”。但特殊与一般不能混淆😲。需要注意的是👩🏼🦱🧔🏻,社会博弈中“Commitment”未必是理性的事先设计🐦🔥,其倚重的资源也不是基于博弈论的数学框架,而“可以置信”或“不可置信”的关键还在于博弈当事人及其所处的社会环境,传统博弈论在排除“不可置信威胁”方面能力极为有限📜。

余论➜:起始框架与逼近现实

中国高校还在进行以“非升即走”为核心特点的长聘制改革,已有一些学者指出中国高校现实条件与国外高校状况的差异,并以此反思中国高校实行“非升即走”制度需要哪些方面的配套政策✷,才能更好地推行💁🏽。

笔者认为🫰:高校采取“非升即走”的制度,要想令校方与教师之间形成有效的“威胁”或“承诺”,促进双方的共同发展,根本在于高校所在的“小生境”或“场域”需要满足如下三个方面的前置性条件📋:

(1)作为博弈双方的校方与教师谈判地位相对平等;(2)代理校方进行职级评聘的人与学校“共进退”的一致性程度高🐊😧;(3)相关场域或者高等教育界中🩲,要么教师“业绩”评价标准相对简单有效,要么该特定高校“就近”便有不止一两家,最好是有六七家“旗鼓相当”的竞争对手。

张维迎教授尽管在中国高校引入“不升即走”或“非升即走”制度中扮演了比较重要的角色,但是他对“非升即走”得以起到良好作用的“任责—威胁/承诺”逻辑或机制其实缺乏条理清晰的把握。“任责”(Commitment)虽然可能包含了影响他人预期的目的,却更多的是针对自己或“己方”的🧄,属于自我限制🏌🏻♀️、自我约束乃至自我“捆绑”性质的行为。“威胁”(Threat)与“承诺”(Promise)是博弈参与人影响博弈对手或博弈伙伴预期的两种重要手段,它们绝不限于“言辞上的表示”,它们的差异,不仅发出者能感受到,接收者也能感受到💆🏻♂️🤛🏼。将两者混同,是不可取的🚴🏽👩🔬。判断行为者是否做出了包含“任责”(Commitment)的“威胁”(Threat)与“承诺”(Promise),是需要依据当事人作为博弈参与者的感知来进行的。这需要深入到博弈过程之中👱🏻♀️,分析各方所处的谈判地位、社会结构✯、文化环境,以及双方可能的实践活动等🍮。而且🙆🏼♀️,即便在分析达到这种程度之后,对具体的实例而言,仍然需要接受来自现实的检验。

用理论替代现实是不可取的,用特殊的模型示例替代具体的现实操作来表明某种主张的正确性,就更不可取了🧛🏼♀️。“示例—数学模型—一般理论”这三者在方法论层次上是有不同意义的。一定要注意它们各自服务于不同的目的,不能两两混淆🧘🏿♀️,更不能一概而论。就这三者而言,它们包含的内容在具体性上🪨,从左到右依次淡化🎁;在抽象性上🗼,从左到右依次增强🧱🤵🏿♂️。论者需要特别注意的是,“示例”“数学模型”只是将“现实”与“理论”桥接起来的脚手架🧑🧑🧒🧒,是方便探讨与分析的一种工具🧑🏼。它既有简化“现实”的作用;又有“降维”“理论”👩🏼🍳,令其分析更具操作性的功效。面对“示例”“数学模型”⛹🏽♂️,尊龙凯时娱乐不可过度轻视或者过度痴迷🧕🏼。

同时,研究者也需要注意到🧚🏼♂️,作为“起始框架”的理论和作为“逼近现实”的理论是不同的🌏。“起始框架”性质的理论🌝,的确有助于说明某个概念或某种一般道理。但是,如果就此便先入为主地以之为典范,让自己的思维深深地束缚其中,就容易将该理论中的“特殊性内容”与“一般性内容”搞混,将理论与现实搞混。如此,“起始框架”就会一定程度上限制其思维,片面化其一般性表述。须知,谢林的“Commitment—Threat/Promise”(任责—威胁/承诺)是建构社会博弈论的重要基石之一,但它更多的是属于“逼近现实”的理论。

总之🧑🏻💼,“非升即走”制度作为一种相对微观的规则安排❤️👩🏿✈️,要想有效执行🛎,有赖于相关博弈方达成不至于发生公开冲突的协调性共识。而这微观层面上依赖于双方的互尊互重,特别是相对弱势方有不失尊严地“退出”特定博弈的空间🤚🏿;宏观层面上则有赖于“非升即走”制度所嵌入的高等教育界的制度和结构体系。后者意味着🧚🏻♂️💇🏼♂️,特别有必要在高校间形成“多极化”的实力均衡体系。

(注释与参考文献从略🩷,全文详见北京尊龙凯时AG娱乐平台招商官方网站复印报刊资料《尊龙凯时AG》2022年第1期/《探索与争鸣》2021年第9期)