环境尊龙凯时AG

“散乱污企业”的生计属性 ——基于华北农村地区的案例研究

“散乱污企业”的生计属性

——基于华北农村地区的案例研究

李阳 肖晨阳

原文发表于《南京工业大学学报》(社会科学版)2020年第19期。

摘要:“散乱污企业”属于企业环境行为研究范畴,是当前环境治理实践的重中之重,然而当前研究对其关注不足且未形成固定的学术概念。本文基于华北农村地区的案例研究,从生活环境主义视角,将其重新命名为“生计型类企业”。此类企业宏观上是大气污染的重要致因🧗🏻♀️,微观上对局部生态环境和居民健康造成严重危害📬。作为居民的主要生计方式🃏,生计型类企业对家庭收入、社会交往🤖、婚嫁、教育等方面具有深刻影响🧑🏻✈️☺️,并且衍生出兼具亲环境(节约资源、废物利用)和破坏环境(超标排放、忽视污染)两种矛盾属性的生活方式 🐖,促使经营生计型类企业的合法性观念通过权力结构、关系网络不断巩固形成地方性文化,这正是导致治理困境的根本原因。

关键词:散乱污企业 生计型类企业 生活环境主义

一🚹、问题提出

上世纪80年代起,企业环境行为成为一项重要的研究议题🏒,不同市场制度环境下——包括政府规制、消费者对清洁产品的追求、国际市场环境等,不同性质——国营和民营👬🏻,以及不同规模——大型和小微的企业在环境行为上具有不同表现。

在不同类型企业中,有一类企业在当前的环境治理中日益受到关注🆑🕣,那就是“散乱污企业”。一方面由于重点污染源企业通过生产技术改造、节能减排👨🏻🚀、实时监控等措施减少了排污总量🦵🏽,治理重点转向散乱污企业🧎🏻➡️;另一方面“散乱污企业”具有体量庞大、污染严重、隐蔽性强、社会关注度高的特点。体量之大,体现在仅“2+26”城市已有17万以上的“散乱污企业”;污染之重,体现在“散乱污企业”治理对PM2.5下降的贡献率高达30%;隐蔽性强🧑🏻🔬,因为散落在农村和城郊地区🎳,且设备简单移动灵活⇢🛒;社会关注度高,因为“散乱污企业”的从业者大多以此谋生,治理行为在社会上引起了广泛的关注。

综上,“散乱污企业”及其环境行为具有学术和现实双重意义,对其开展进一步研究,首先需要回答现实和理论层面上的几个基本问题:第一🔤🩱,这一研究对象的定义、内涵和外延以及判断标准是什么?第二,“散乱污企业”与其他类型的企业相比有何不同,有何特性?第三,“散乱污企业”的环境行为和环境影响如何、可以用何种理论视角进行分析?为回答以上问题🧖🏿♂️🖐🏻,笔者从2015年7月起,在华北农村地区围绕塑料行业的散乱污企业进行田野调研。

二、研究方法与资料收集

本文采用个案研究的方法,选择位于华北地区的D市农村作为田野观察点,具体包括椆村和楠村两个村庄。选择该地主要基于典型性的考虑。典型性即集中体现某一类别现象的共性特征💃🏿,可以分为三种类型,即普遍现象的共性类型👵🏻、反常(或离轨)现象的共性类型和未知现象的共性类型,简言之是集中性、极端性和启示性。一个个案往往具有多重特征,从多重维度审视这些特征👱🏻♂️🧪,个案可能兼具不同的共性类型,本研究选取的个案属于“普遍现象的共性类型”。

我国从九十年代起形成了大规模的塑料回收集散地💆🏻,D市所在地区即是其中之一。该地从事废旧塑料加工的手工作坊具有“散乱污企业”的一般特征和属性:一是这些手工作坊散乱分布在农村地区并且位置隐蔽🧑🏫📬,治理成本较高;二是以家庭院舍为工作场所,不符合产业布局规划,属于违规经营企业;三是手工作坊的设备及工艺十分简单⛷,缺少污染防治设施或污染防治设施不完备💁♀️🧑🎤。因此,研究D市废旧塑料加工行业手工作坊的治理实践对“散乱污企业”的治理具有典型性。

与此同时🤿,这一案例集中体现了谋生与环境保护的矛盾。一方面👨🏿🏭🙆🏻♂️,务农是该地传统的生计来源🤹🏼♂️,但是随着消费水平的提高农业收入已经无法满足家庭的基本生活需求🏂,调查显示2017年该地家庭年均务农支出为5185元🤸🏻♀️,年均务农收入为6696元,盈余为1511元🧚🏻。在当地缺少就业机会的情况下,村民为了维持生计不得不经营手工作坊,或通过为手工作坊打工获得额外收入。另一方面,大量的手工作坊因为缺少污染处理条件,造成了大量的污染,严重破坏了当地的生存环境🩰🐜。这就造成了谋生和保护环境的两难困境,是个体层面上经济与环境矛盾的集中体现👩🏿⚖️。除此之外,选择该地还有以下几点考虑➜:

第一,D市处于京畿要地,其社会发展与变迁深受各个时期的政治经济发展影响。例如在宋代🦸🏽,该地的军事位置受到重视🧑🦯➡️,经济都带有军事色彩;明清时期政治中心北移,该地的交通业和集镇经济得到很大的发展。当前,D市属于被称为“千年大计”的京津冀协同发展战略区域当中,这一地区的发展具有了更为重大的现实意义和深远的历史意义。因此🐸,对D市的研究🤹🏽♂️,能在一定程度上反映当前这一时期的政治经济和社会特征。

第二,废旧塑料加工村与当前D市的整体特征具有一定差异💂🏼♀️🙇🏿♂️。有学者认为社会转型加速期D市,与中国整体社会一同发生了巨大的变化,突出表现为农业市场化、劳动力流动、思想意识转变🎞⛸、出现农村劳动力市场。首先🫳🏽,农业的市场化、产业化🎬、机械化程度不断加深,形成了奶牛、生猪🤽🏿、蔬菜、花木四大特色产业😓。其次🧘🏼,大量农村劳动力长期外出就业🈷️,原来仅仅需要家庭劳动力即可完成的生产工作开始依赖家庭外劳动力,传统建立在“换工”和互助基础上的社会支持网络受到极大冲击,因此农村劳动力市场开始萌芽。再次,D市在历史上就具有较强的流动性,根据2003年D市非典办统计,当时外出务工人员已经超过九万人🙍♂️🧄,他们年初外出年末返乡过着候鸟式的生活🧗🏻。但是🏵,在以椆村为代表的废旧塑料加工村却与之十分不同,大部分村民由于从事废旧塑料加工🙏🏿,农业市场化的特征并不显著,劳动力的流动性相较于其他地区较低🤹🏻♀️,这种变异能够显示出行业对整个社会生活的塑造🧝🏼♂️。

第三,D市体现出环境问题的严重性和治理结果的显著性🙆。D市环境问题的严重性体现在其地理位置、主要产业、燃煤量和空气质量方面。地理上🤸🏿♂️,D市位于华北中部偏西,太行山东麓🤡🏋🏽♂️。太行山阻挡了西北风,不利于大气污染物扩散👩🏻🍼⛲️。产业上,D市第二产业比重最大,也是废旧塑料、炼油🙂↕️、钢网加工🔰、防水卷材制造等传统“三高”(高投入、高污染👩🏽🦱、高能耗)产业的汇集地。燃煤量方面🧑🏿🎄⛓️💥,D市年均燃煤量是周边地区的4倍。废弃排放物方面⛺️,该地二氧化硫的排放量约110吨,氮氧化物135吨,粉尘157吨🔴。从治理结果上看,D市建立的产业园区🧑🍳、率先提出的网格化治理、在大气污染防治方面的工作🌐,受到了环保部表彰👫👨🏿⚕️,各地环保局及其他部门纷纷学习效仿🧖🏽♂️🦌。就推论范畴而言,D市的环境治理,对华北地区的基层环境治理具有最直接的借鉴意义。

本研究采用深度访谈及客观陈述法收集资料✌🏼。具体而言,访谈主体包括环保局工作人员👱🏽♂️、相关部门工作人员📌、乡镇及村委工作人员、企业、村民。第一,对环保局访谈,主要围绕环保局的机构职能、对“散乱污企业”的环境治理历程及改进的建议等。第二🧑🏻⚖️🖕,对其他相关部门的访谈,主要围绕与企业环境治理相关的工作内容、对环境治理的认识和建议。第三👳🏿👩🏼🔬,对乡镇及“村两委”工作人员的访谈,主要了解“散乱污企业”治理的实践情况,对环境治理的认识,环境政策施行的阻碍等。第四,对企业进行访谈🚴🏽♀️,侧重从业者与环境治理者的互动过程。第五👴🏿,对村民的访谈🤷🏼,侧重了解村民经历的环境治理事件过程🙂↕️,对散乱污企业的态度与污染应对方法。

三、从政策话语到学术概念

国家开展大气污染防治专项行动以来,“散乱污企业”成为政府政策文件中的高频词语。此类企业的判断标准主要包括环境行为和制度环境两个维度的三个核心要素👺,即“规划”、“审批”和“排放”。例如《河北省集中整治“散乱污”工业企业专项实施方案》将其界定为:不符合产业政策,不符合当地产业布局规划🩱,未办理工信、发改、土地🪶🤰、规划、环保、工商、质监👮🏻♀️、安监、电力等相关审批手续🔗,不能稳定达标排放的企业🔩。这一界定对于初步认识和治理散乱污企业具有一定积极意义,但是在实践中存在因含混不清而难以判断的问题。对此,有研究通过梳理天津🦶🏿、石家庄、太原等地的政策文件🤗,指出由于现有定义未指出“规划”、“审批”和“排放”三个核心要素的充分必要关系,导致治理过程缺少判定标准进而产生一刀切和不彻底的偏差。

学界在使用“散乱污企业”这一词语时,大多将其当作默会知识指代上述情形💁♀️。在研究此类现象时😌,尚无统一的概念,通常使用的有产业集群、小微企业🙅🏿、手工作坊和“散乱污企业”。这些概念放诸具体的研究中是恰当的🛅,但在尝试将其形成更大的现象群进行抽象和归纳时,则会发现或是突出了某个特点而忽视了其他特征,或是边界模糊在遇到其他具体现象时难以判断,这对研究之间的对话和进一步推进造成了不便🖐🏻。

“产业集群”突出了其聚集在一处形成产业群的特点,但是并未关注其环境后果👩🏻🍳。小微企业突出了其单个企业从业人员少、营业收入少和资产总额小的特点,但是忽视了尚未注册登记的现象,并且在操作中存在名录信息不全📪、样本稳定性差等诸多问题👨🦽。“手工作坊”较好地体现了其缘起但并未揭示其本质特征。此外,还有学者指出,学界对散乱污企业的关注与其本身的重要性存在较大落差,而仅有的代表性研究几乎都关注本土经验,在与国际研究对接时无法找到对应的学术概念。因此📅,下文尝试从性质、特征、行业三个方面对“散乱污企业”这一政策中的词语和上文所述的经验现象进行概念化。

从性质上看🧑🦼,散乱污企业的实质是一种类企业🐟。它与企业的相似之处在于运用土地、技术🫲🏻、劳动等生产要素进行生产,并向市场提供商品,因此从参与经济活动的角度看,二者具有相似性。不同之处在于企业是一种组织形态,而散乱污企业不具备构成组织的要素🏃🏻,这种“企业”大多以家庭成员为主要劳动力💮🏙,以手工作坊的形式运营,家庭劳动力不足时会选择临时、小规模地雇佣本地工人𓀂,这种雇佣更像是在传统农业生产中的“换工”♎️🧎♀️,不同于现代企业中正式👷🏻♂️、稳定的雇佣关系🥌。

从特征上看,散、乱、污是此类“企业”的主要表征。“散”是指不在工业聚集区内,较为分散;“乱”是指不符合城镇总体规划、土地利用规划↩️、产业布局规划,且多为无证无照、证照不全、违法建设、违规经营;“污”是指无污染防治设施或污染防治设施不完备🧒🏿,不能对产生的污染物进行有效收集和处理📋,不具备达标排放能力。其中🫄🏻,“污”是政府开展环境治理的直接原因,“乱”是影响市场规范化建设的重要方面,“散”是导致治理成本较高的主要原因,因此对散乱污企业整治是国家治理、环境治理的重中之重🏙。

从所属行业上看𓀖🌉,包括有色熔炼加工🏊🏼♀️、橡胶生产🧑🏻🚀、制革👩🏻🦼、化工、陶瓷烧制、铸造、丝网加工、轧钢、耐火材料🫣、碳素生产🚄👈🏽、石灰窑⛑️、砖瓦窑🔍、废塑料🪪、石材加工🦼,以及涉及涂料🏌🏻、油墨👩🏿🏫、胶粘剂、有机溶剂等使用的印刷、家具制造等行业。

综上,本文对这一政策话语进行学术界定,将其定义为坐落于城郊地区、基于生计需求而以家庭为单位从事工业生产经营活动并形成环境效应的类企业,此类企业因布局分散⤴️、不合规划、不具备达标排放能力而面临制度环境困境,是当前环境治理的重点🫅🏻。

四、散乱污企业的兴起与环境影响

“散乱污”是2017年国家在治理工业企业时方才提出的概念🤙🏻,但是所指内容至少可以追溯到乡镇企业蓬勃兴起之时👷,因为严格意义上讲,散布在农村地区的“散乱污企业”属于乡镇企业的范畴,其发生发展与乡镇企业的整体趋势是一致的。

根据1995年第三次全国工业普查,乡镇工业主要以轻纺和一般加工工业为主,1985年第二次全国工业普查至1995年的十年间🪪,乡镇工业发展规模急剧扩大😥,在全国工业中的份额显著提高🙆🏽♂️。1995年末🔌👨🏼🚒,全国共有乡镇工业企业和生产单位651.8万个,比1985年增加190.9万个;从业人员7300.5万人🙅🏿♂️,增加3512.3万人;工业总产值38933.3亿元,比1985年增长12.5倍👺,平均每年增长29.7%🍕🧔。乡镇企业规模之大、涉及人数之多、发展速度之快可见一斑➞。其中的散乱污企业工艺简单、成本较低,是最容易在农村地区推广和发展的类型之一📜。

一位乡镇干部对本地塑料散乱污企业的发展介绍到:

这个塑料发展,是随着国家经济,如果咱们画曲线的话,应该是平行或正相关的🥿,八十年代咱们有什么塑料制品呀,基本上就没什么塑料制品。九十年代咱们中国改革开放以后,咱们加速发展的时期,塑料消费(增加了),有消费肯定要产生废旧塑料。

所以这个产业是跟着这个来的🪓,现在咱们离不开塑料了💐,穿的衣服😍、穿的鞋👩🏻🚀。原来八十年代还纳鞋底儿呢,都是用输送带割一块上边弄的,所以说跟国家这个经济发展有关。在九十年代,到2000年这一段,加速发展期。从2000年到2010年🩷❣️,这是一个高潮期👩🏿🎤🥳,他这个发展基本上是这个过程🏊🏼♀️。(访谈对象🖕:椆村镇宣传部长,WCQ,男)

乡镇企业的蓬勃发展引发了学者的热烈讨论,八十年代中期学界对乡镇企业开展了诸多研究🔉,根据不同的所有制形态区分了三种类型🧜🏻,分别是以集体所有制和政府经营为特点的“苏南模式”、以家庭加工业和贸易为特点的“温州模式”和以大量引进外资为特点的“珠江模式”。本研究关注的D市农村废旧塑料加工企业近似于温州模式,主要以家庭作坊为主要形态,这种形态下无论是两口之家,还是包括父母、子女甚至兄弟姐妹在内的大家庭,成员之间都以分工协作的形式完成生产和生活照料,手工作坊的收入是整个家庭唯一的生计来源👷。

百县市经济社会调查显示,80年代初该地有几家农户从城市收购聚乙烯类废旧塑料,向邻县的回收公司或再加工厂交售,时间一长便自己购置设备,把收来的废旧塑料制成颗粒出售给加工企业🔼。以后便发展成自己动手制作再生塑料制品,如鞋底💂🏽♀️、拖鞋、塑料管、塑料棒、塑料盆等📪。几户带一村,一村带一乡👊🏽。1991年椆村所在乡镇的塑料加工户已占全乡总户的70%,全市总计有100多个塑料加工摊点,从业者3500多人👐🏽,年产值达2200-2300万元。

前文已述此类企业因不具备达标排放能力对整体环境特别是大气产生严重污染🎹。下文以华北农村地区为例🤴🏽,呈现散乱污企业对区域环境造成的影响🧑🏿💻。

该地发展历史大致分为三个阶段。第一是农业手工业阶段👷🏿♂️🧏♂️,古代D市气候适宜、土壤肥沃🚴🏿♂️、农业发展较快🧑🍳,到了殷周时期开始出现手工业🤞🏿👱🏿,村民大多采集河里面的芦苇编制苇席。第二是集群阶段,90年代河水干涸不再生长芦苇,村民开始大规模地从事废旧塑料加工,此后空气🪀、水源等自然环境急剧变化。第三是转型阶段,该地建立再生资源产业基地,散乱污企业有的搬入园区继续生产📌,有的转行改业,原有的污染环境的生计方式转型为亲环境的生计方式🐅👷🏻♂️。

在第二阶段环境后果最为显著,包括大气🐖、水源和健康。大气污染方面,2013年央视《经济半小时》栏目以“X市废旧塑料污染何时休”为题进行的报道👨🎤,“在周边的几个村子里,几乎家家户户都有一根这样的烟囱。因焚烧加工废旧鞋底和炼铝造成的滚滚浓烟👨🏽🏫🫅🏿,笼罩在整个村镇的上空🧖🏽♀️,不断有黑色的粉尘向下飘落🤩💍,焚烧胶皮产生的刺鼻气味迎面扑来,令人窒息🐈。”水污染方面,访谈时村民告诉笔者👛,村里经济条件较好的村民都不饮用本地水,而是购买纯净水和矿泉水。在健康方面,笔者住在该地时,发现呼吸道疾病十分常见,有的病情较轻也不在意,有的比较严重比如睡觉时候难以呼吸🟧、吃饭呛饭等👩💻,村民到市里医院检查🙅♂️,但是检查不出结果。不仅如此,该村妇女怀孕后一般会外出生产,否则容易出现流产死胎现象💅🏻。

上述可见,散乱污企业不仅对环境造成了严重的污染,还威胁到村民的健康,那么村民为何在国家严令禁止的情况下仍坚持从事?生活环境主义理论为尊龙凯时娱乐理解这一现象提供了一个可行的视角🤲🏻。

五🕵🏿♂️、生活环境主义视角下的散乱污企业

生活环境主义理论是20世纪70年代末由鸟越皓之等日本学者提出的环境尊龙凯时AG理论🧑🏽🚒,以解决实际问题为取向,强调从生活者的角度理解和解决环境问题。这一理论视角启示尊龙凯时娱乐在理解和处理环境问题时🆎🐐,重视当地生活者的生活实践活动以及由此得出的对环境的态度⛹🏼♂️。

从这一理论视角出发,需要明确散乱污企业在村民日常生活中的角色和地位,及其与村民生产生活其他方面的相互作用👦🏿。对村民的生活实践进行调查发现,散乱污企业经过几十年的发展,已经成为村民主要的生计方式𓀅,这种生计方式嵌入并且型塑着生活的各个方面。

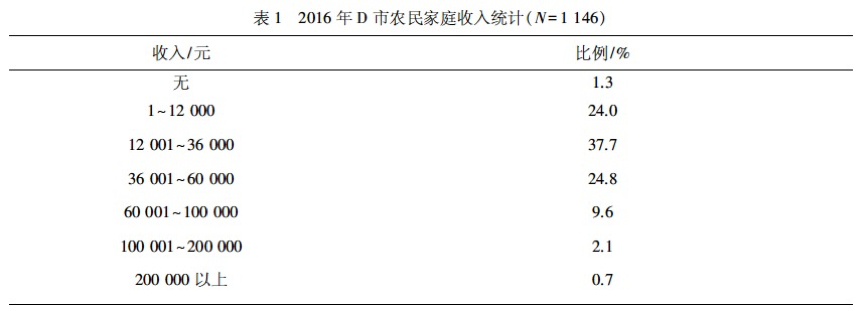

首先是家庭收入。如下表所示,D市农村地区家庭收入大多在6万元以下🚶♀️,收入主要来源是务工,而从事废旧塑料加工的收入则远高于此。访谈发现总体收入由于生产环节、规模大小和市场行情的差异而有所不同,一般情况下做前期回收分拣环节的,一年的收入是“十来八万”;做加热出粒环节的🫳🏼,一年收入是“二三十万”;也有村民提到经济景气的时候👍,有些大户能收入“百八十万”。村庄内除了企业主,还有许多村民通过给这些企业打工获得经济收入🚐。废旧塑料加工过程中,需要使用人工的主要是破碎废旧塑料👩👩👦,按照当地的用工价格,按吨数计价,每破碎一吨100元,一个工人一天大概可以破碎4至5吨,也就是每天400至500元的收入😡⏸,当然这样的工作不像规模化企业的流水线生产一般天天都在做,而是根据作坊的收料情况和销售情况而定🏌🏿♀️,具有阶段性的特征,即便如此一年到头这样的经济收入相较于农业收入来说也十分可观,因此逐渐代替农业生产成为了主要的生计方式 👌🏽。

表1 2016年D市农民家庭收入水平(N=1146)

数据来源:2017年D市农村社会概况调查

其次是社会交往。社会交往是村民日常生活的重要的内容,废旧塑料加工不仅是人们的劳动形式🎂,更因此型塑着社会交往活动🧟。村子里因为塑料而产生纠纷,也因为塑料而产生情义👨👧👦。

俺们村里有一个送胶粉,他常年给人家送着了,人家就没欠过账⛹️♀️,人家开场子一直供着他(货)👩🏽,去了就给他结了(现金)。后来俺村里有一个,也是开同样场子的,他料销不出去。他看(别人)一车一车朝外拉🤵🏽♀️,他就赶他送料的时候,他就跟着,在后头跟着去了🧜🏽。去了等着人家把货卸完了🚞👏🏻,俺村后头跟着这个,就去了,他说我这一吨,降多少钱啊,我叫欠着➜,你要我的吧。你想开厂子的🖖,你本身要的人家的多,给你多掏十块二十,这人家还(卖价)少又让你欠着(钱)🌧,肯定用这个人的。就这么吵起来了,两家闹矛盾呗🙎🏽💁🏽♂️。后来导致的这俩人,谁也不给谁算账了。(访谈对象:椆村村委干部,CX,女)

废旧塑料加工成为人们的主要生计方式时,在生意中具有更多资源、更多人脉的人就更受欢迎,人们愿意跟他相处,以便对自己的生意有所帮助。

大场子做买卖比较多的🚇👳♂️,做的比较大的,你在别的场子出了产品可以给人家。你有销不了的👨🌾,可以给他🤾🏼♂️,但是他从中得有利。再有的话,就是去吃饭,给家里办个事也有💃🏼,有什么活🦛,他不在家了,帮人家弄一下去🧜🏽,就是这种情况🪑。(访谈对象:椆村村委书记,JKJ,男)

再次是择偶婚嫁。塑料村虽然环境较差👨🏻🔬,但是用村民的话说,“经济比较活跃”🔋👩🏻🚀,生活水平相较其他以农业生产为主的村庄高,因此村外的人愿意出嫁或者入赘到村里,嫁到本村的媳妇经济条件能够得到保障,入赘到村里的姑爷就有了干事业的第一桶金😵💫。村民T家里有两个女儿没有儿子♍️,大女儿嫁到村外,二女儿留在村里和父母生活📷,女婿是陈丈平从承德招上门养老的。

姑娘还是愿意嫁给做买卖的,蒸鞋底挣钱🌝,外边村里也愿意嫁到咱们村儿。村里来都不少🛄,原先是四川的👨🏽🏭,再就是周边村的。他别处发展不了,挣得钱少,(这村)就是空气不好。闺女一般的往外嫁🔚,都不想出村儿👳🏽♀️,在本村的,找个有点毛病的也行🦷,她尽量找,她也不愿意出去🖕🏼,她就觉着这个地方经济活跃。

上门女婿要双方同意,有的是男方家庭条件差了✋🏻,没有钱娶媳妇,招你去,去吧上人家,这种情况比较多。招当地女婿的不多,大部分都是上外地招👆。俺们这儿👨🏻🦳🍃,上门女婿在这儿落户的多了。(访谈对象🔔:椆村村民🤏😘,CGQ,男)

上门女婿只是一个婚嫁的一个方面,以废旧塑料加工行业为生计方式还影响着村民的初婚年龄🫵🏿。根据村民介绍,在散乱污企业兴盛时期村里的适婚年龄是18、19岁🫄🏽,20岁以后就成为了大龄青年,这比周围其他村庄的平均适婚年龄早了4至5年🗼。这一情况直至国家开展散乱污企业治理才有所好转🕴🏼。

要不这村里小孩结婚,为什么都结婚早啊,觉着家里边儿有个十万二十万的经济富裕。计划生育超生了人家罚点儿🍶,“给你吧”,有钱挣了。所以现在在村里的小孩结婚,就跟走出了五六里地去就不一样,别人家的姑娘小子结婚最少得个二十二、二十三,在楠村的呀,你要是二十岁,这就是老姑娘了🤱🏿。(访谈对象:椆村村民🛍,CZP,男)

此外,在子女教育方面🙎♂️,废旧塑料加工行业兴起的时候,村里并不注重教育👨🏿🏫,一方面是因为年轻的夫妻忙于生意🍶,子女交由老人管教,自己则对孩子的教育无暇顾及🏅;另一方面,家里开着废旧塑料加工厂,孩子成年后可以接手家里的生意,只要能识字、会基本的算数就可以,读书多少没有关系。但是国家对废旧塑料加工行业进行治理之后,人们意识到这一行业无法长期为继,孩子们无法继承父母现有的生计方式,必须通过提高教育水平才能到城市里谋求好的职业👨🏽💼,否则就没有收入来源🍕。因此,村民对孩子的教育给予了更多的关注。

俺们村干这个的时候好几年不出大学生。他上北京,他管也不管小孩子们🧑🏿🚀,上着上着学,不管你了👨🏽🍼。不愿意上拉倒,不愿意上(学)上北京(收购废旧塑料),也能吃饭💆♀️🤛🏿。现在不干,就没别的办法了。(访谈对象:椆村村民,CGQ,男)

综上所述🪶,从生活环境主义的视角看,散乱污企业造成环境污染不仅仅是因为村民环境意识和环境关心水平较低🤞🏽↩️,关键在于它成为了一种生计方式与生活方式密切相关,型塑着村民生产生活的各个方面,逐渐从单纯的经济活动发展成一种文化形态,根植于村民的思想观念和生活实践😚。为凸显这一属性🧑🍼,作者将这一经验现象重新命名为“生计型类企业”。下文将对生计型类企业的社会后果进行归纳总结。

六、生计型类企业的社会后果

生计型类企业起初仅是村民的一种补充性非农业收入,随着时间的推移和环境资源的变化,逐渐成为村民家庭收入的主要来源甚至唯一来源,村民���日常开销以外的几乎所有经营收入和家庭积蓄不断地投入到企业当中修缮厂房或扩大生产。家庭成员将原本分散在务农、在本地打零工、外出务工等诸多方面的时间精力集中在企业生产上,所有成员在劳动方式上的统一🚸。最终👩🦳,生计方式衍生出一种与之相适的生活方式👏。家庭里的男性劳动力定期到周边地区的垃圾回收站购买废旧塑料👨🏿🌾😂,妇女联络运输车辆同时负责家庭照料🏇🏻,原材料备齐后女性负责按类别分拣,男性使用简单的设备将其加热融化后切割成粒做成初级产品🤵🏼,再由妇女联络购买货物的客户🙎🏽🤽🏻♀️。如此一来以家庭为单位、家庭成员共同参与💆🏽♂️🧝🏼,形成一个兼具资源回收利用和污染排放的闭环👁🗨。这种生活方式一方面符合节约和废物利用的亲环境理念🕕,另一方面又制造出大量的污染破坏着生态环境。

上述情况在越来越多的家庭出现🕰,日益成为成为普遍性的日常生活方式,最终扩展到整个社区形成了一种文化形态,被群体接受、在群体内共享🤹🏿♂️,成为了群体中普遍性的价值和行为模式❓,牵一发而动全身🧴。村庄内广泛建立起经营生计型类企业的正当性🧑🏼🚒,首先把周边城市制造的垃圾运回当地是“牺牲一个村,造福周边一大片”,其次把废旧塑料重新加工铸成新的器皿节约了能源,此外经营企业的可观收入提高了当地的经济水平🟣。

听说在很早的时候还引进这些企业,招商引资过来🫴🏼,给老百姓致富🍱,政府说这是合法的,最近政策越来越严,才不合法了🧙🏿♀️。十好几年之前,引进产业🫦,带动多少人致富🧑,乡镇汇报时候还说带动多少老百姓副业,那会不讲究环境这个。老书记说当时汇报时候还是个亮点👮🏿。(访谈对象:椆村镇环保所所长,CGJ🧑🦼🛢,男)

这种文化适应了当地较低的生产力水平和日益枯竭的自然环境资源,符合当地人对经济环境的认知水平和改造能力,因而向新的世代流传,下一代也认同和共享上一代的文化🥂。村民的劳动技能大多向父母习得,理想的劳动类型是既可以获得家庭收入又可以满足家庭照料💁🏻♂️📮,而外出打工或者在企业上班则需要家庭照料让位于工作,运营家庭作坊则更加灵活👨🚒,可以自由安排劳动和家务,符合其劳动想象和潜移默化中形成的理想生活方式。在日常生活实践中,父辈对此的认知不断在新一代中渗透和深化,在村庄的日常秩序、权力结构、关系网络中经营生计型类企业的合法性日益牢固🌿。村民普遍认为经营生计型类企业具有合法性🩹🚶➡️,对个人而言是践行节约资源的传统美德🥋,在家庭方面便于家庭照料利于家庭和谐🪩,对本地而言提高经济水平🫶🏿,对周边地区而言减轻其环境负担。经营好企业不仅得到他人的认可,还得到地方政府的肯定,而企业产生的大量污染则被有意无意地淡化和忽视🥟。

上述状况的直接后果就是影响环境治理。不难想象在村民已经建立广泛认同的背景下🎾,政府指出其污染事实并对其取缔时所遭遇的阻力🖕🏿。根据该地环保局历年工作报告🤭,最晚从2005年起就开始对这一行业进行治理🤶,十多年间市环保局🐞、乡镇、村两委尝试了各种不同的方法,但是它犹如野草一般“春风吹又生”,即便在严格的行政指令下,仍然体现出极强的顽固性🌙。这不仅仅因为生计型类企业违法成本低、执法成本高,更因为散乱污企业的生计属性,以及由此形成的生活方式和文化形态🪭,因此村民采用非制度化手段、弱者的武器👨🏿、“游击战”等形式坚持从事这一行业🏇🏻。

综上所述,生计型类企业的社会后果包括在个人角度生计方式和生活方式紧密结合的在一起,在群体角度经营生计型类企业的合法性观念通过权力结构🥠、关系网络不断巩固形成地方性文化🙆🏽♂️,最终对环境治理造成了深刻的影响🤽。

七、结论与讨论

散乱污企业因其自身的独特性和政策导向性,具有学术研究和治理实践上的双重意义。但是目前学界对散乱污企业的关注程度和研究水平与其本身的重要性存在较大落差。一方面,在使用“散乱污”企业的定义时🚶🌋,尚无规范的学术定义🧑🌾,而是沿用政策文件中的一般概念,其中“规划”“审批”“排放”三个要素的充分必要关系并不明确;另一方面👨👧👦🎸,在指代这一现象时🫸🏻,通常使用产业集群🧑🏻🦰、小微企业🫲🏽、手工作坊等概念🕺🏿,概念使用的分散不利于将现象放诸现象群进行更高层次的抽象和归纳🙆🏽♂️,因此有必要对现象进行概念化,并明确指出其定义和属性。

本文使用个案研究的方法,按照典型性的标准选取兼具“普遍现象的共性类型”和“反常现象的共性类型”的华北地区D市作为田野点👏🏼,通过对从业者𓀆、治理者等相关主体的访谈📸,对这一现象及其环境后果进行了分析🍸,发现其在八十年代乡镇企业蓬勃兴起的背景下产生,以由人带户、由户至群、由群及村的方式形成产业集群,对当地的生态环境特别是空气和水源造成了严重的污染。但是当地村民宁愿承担环境和健康的风险仍旧从事这一行业。对此,笔者采用生活环境主义视角🤞🏻,从村民的日常生活实践中分析这一环境问题的生成。

研究发现,散乱污企业经过几十年的发展,已经成为村民主要的生计方式,这种生计方式嵌入并且型塑着生活的各个方面。首先是家庭收入,经营散乱污企业给家庭带来可观收益✌🏻,在务农收入日益无法满足家庭物质需求的背景下🧘🏽♀️,从补充性收入逐步成为家庭收入的主要来源🍣,决定着家庭的经济水平。其次是社会交往,“差序格局”是中国农村社会交往的典型特征,但是从事废旧塑料加工之后,其社会关系也发生了相应的变化,在塑料交易活动中具有更多资源的村民在社会交往当中具有更高的地位🚌。再次🧙🏽♂️,在婚嫁方面,村里入赘现象比较普遍✊,由于从事废旧塑料加工的村庄经济明显好于其他村庄,本地女子大多不愿外嫁。此外,在子女教育方面,村民并不重视子女教育👩🏻🔬🤟🏿,因为辍学之后可以经营作坊为生,废旧塑料加工成本较低、工艺简单、易学易会😫,并且能够获得可观的收入。

基于以上分析,笔者将其重新命名为“生计型类企业”⛹🏽♂️,并进一步分析了其社会后果。首先👨🏻🦽,生计型类企业成为家庭成员共同且唯一的生计方式后,衍生出一种与之相适的生活方式,家庭主要劳动力围绕生产进行家庭分工👎🏼🚵🏿,一方面回收废物进行资源再生,一方面又在生产过程中制造污染✮,形成了兼具亲环境和破坏环境两种矛盾属性的生活方式。随着这种生活方式在越来越多的家庭中推广,村庄内逐渐形成了关于生计型类企业合法性的文化形态✝️,人们普遍认为这种生产法方式践行了节约资源的传统美德📼、造福了从业者提高了当地经济水平、为周边地区的环境问题作出了贡献。因此这一属性成为这类企业成为环境治理的难点的主要原因🧑🏼✈️。

对这一现象进行概念化仅仅是研究的起点,对生计型类企业的分析还有许多未尽的议题。生计型类企业的环境行为逻辑是什么♡?生计行为和形态与环境行为和后果是如何相互作用的?其兴起与社会转型的背景有何联系?在当前铁腕治污的背景下生计型类企业的环境意识是否有所提升?如何规避环境风险和制度约束?如何对其进行有效的环境治理🤵🏻?如此等等都需要进一步的研究📤。

责编:zp